たとえば、子どもが登校拒否したり、学校で問題行動を起こしたり、自傷行為や摂食障害に陥ったりした場合でも、その原因を母親の育て方に求める傾向が見られます。

また、裁判など司法の場面でも、「家族が被告人を監視・監督し、更生を見守るべきだ」という文脈で語られるとき、その「家族」とは実質的に「母親」を指すことが多いです。これもまた母親は無条件に子どもを支え、更生の責任を果たすべきといったジェンダー規範にもとづいたものです。

その背景として、司法の場(裁判官・検察官・弁護士など)には圧倒的に男性が多いこと、そして「女性のほうが愛情深い」「女性のほうが家事や育児に向いている」といった根拠のないジェンダーバイアスが存在していること、またそこでは「父親が大黒柱、母親が家庭を守る」といった伝統的な家父長制的家族観が前提とされていることなどが考えられます。

家庭内でのケア労働が女性だけに偏っている現状が子育て自己責任論を強化し、母親たちを追い詰めていく。加害者家族が抱える「父親不在」と子育て自己責任論の問題は、私たちが暮らす社会の縮図といわざるをえないと思います。

「手のかからない子」がいい子なのか?

「自分の育て方が間違っていたのでは…?」と自責の念に苛まれる母親がいる一方で、「うちの子はほとんど手のかからない、いい子だったのに」と訴える方もいます。

しかし、この場合の「いい子」は、あくまで親にとっての「いい子」であって、実は子どもは自分の欲求や欲望を巧妙に隠しながら、外の基準や規範に迎合し、親の期待を先取りしてニコニコ仮面をかぶっていただけ、といったケースもあります。

その背景として挙げられるのが「カーリング子育て」です。これは、医師でヘルスプロモーション推進センター代表の岩室紳也氏が提唱した言葉です。

カーリング競技で選手がストーンを滑らせる際に、氷の表面をブラシで掃く姿になぞらえ、親が子どもの障害物や困難をあらかじめ取り除き、スムーズな道を整える育児スタイルを指します。

子ども同士のトラブルを親が介入して未然に防いだり、子どもがミスをしないように親が先回りして学校の宿題を手伝ったり、完璧に仕上げたり。

子どもがストレスを感じにくい環境がつくられる一方で、悩んだり痛みを感じたりすることがないので、子ども本人の問題解決力が十分に育まれないことや、ストレスへの耐性が弱くなることも懸念されます。

「うちの子に限って」「いい子なのになぜ…」。こういった親の発言を聞くと、問題があることが問題なのではなく、子どもが親に問題を表出できないことが問題なのだと強く感じます。

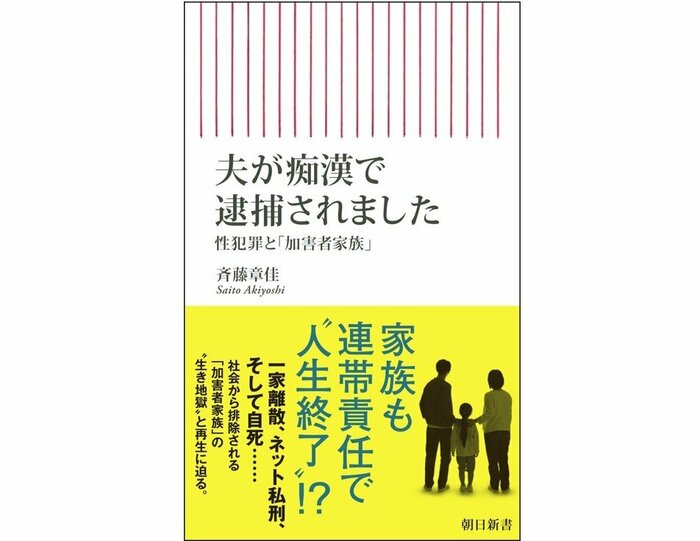

斉藤章佳

精神保健福祉士・社会福祉士。西川口榎本クリニック副院長。専門は加害者臨床で、現在までに3000人以上の性犯罪者の治療に関わる。著書に『男が痴漢になる理由』(イースト・プレス)、『「小児性愛」という病』(ブックマン社)、『セックス依存症』『子どもへの性加害』(ともに幻冬舎新書)、『男尊女卑依存症社会』(亜紀書房)などがある。

(※1)総務省統計局「令和3年 社会生活基本調査」

(※2)内閣府男女共同参画局「令和5年版 男女共同参画白書版」