昭和に愛されたおもちゃで遊ぶことができる新潟県出雲崎町の博物館が2月3日で閉館する。その理由は相次いだ展示品の破壊行為…館長は「子どもが壊すことは仕方がない」と話す一方で、親の対応を問題視している。わずか1年ほどで閉館という苦渋の決断に至った背景に何があったのか…博物館でその実態を取材した。

レトロミュージアム 展示品が破壊される被害相次ぐ

新潟県出雲崎町に2023年に開館した『出雲崎レトロミュージアム』。

ウルトラマンや鉄人28号の人形、ブリキのおもちゃなど昭和のおもちゃが並び、直接触れて楽しむことができる体験型の施設だ。

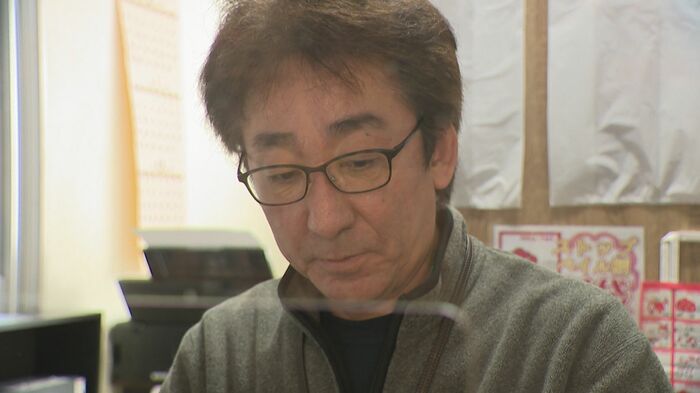

中野賢一館長はIT企業を経営する傍ら、岐阜県高山市でレトロミュージアムを運営していたが、新型コロナ禍をきっかけに妻の故郷・柏崎市に移住。

育児支援に力を入れる出雲崎町の姿勢に共感し、膨大なコレクションを生かしてレトロミュージアムの設立を決心した。

開館当時、中野館長は「一緒に遊ぶと笑顔も見られる。家族同士の絆をつなぐ、良いアイテムなのでは」と語っていた。

しかし、開館からわずか1年あまり…

「ボタンがなくなっている。(Q.盗まれた?)持って行ったのかなあ…たぶんきのう。きのうの朝はあったので」

中野館長がこの日見つけたのは、ボタンが取れたおもちゃの自動販売機だ。すると、中野館長は応急処置を施した。

「新潟に、この機械はここにしかないので部品もない。固い砂消しゴムを合うサイズに切って…」

子どもを注意した館長…親から返ってきた言葉に「心折れた」

こうした対応は初めてではない。実は、この博物館では、展示しているおもちゃを壊される被害が相次いで発生。

中野館長は「子どもって基本的にこういうものを壊すのが仕事。だからそのことに関しては全然、ここを作る時からそういうことは多々あるだろうと思っていた」と話す一方で、おもちゃの中には貴重な物も多く、一時期は壊されると困る物に「小さなお子様のご利用は禁止」と書いて貼ったこともあった。

しかし、それによってSNSで『子供が遊べない、どういうことだ』といった誹謗中傷もあったという。中野館長は「書くと怒られる、それによって外すと壊される、その繰り返しだった」と話す。

さらに、中野館長が問題に感じていたのが、親の対応だ。

「レトロなパチンコとかがあるので、親はそっちに夢中になっちゃって、目を離した隙に、小さな子どもが壊すことがこの1年間で何十件と起こってしまった」

中には…

「親子で言い合いが始まって、子どもがおもちゃをバサーッと落とした。注意したら、その子どもの親から『だったらこんなところに触れるような状態にして出しとくんじゃねえよ』という言い方をされて。それでちょっと心が折れた」

今の形での運営に限界を感じた中野さんは2月3日で博物館を閉館することを決めた。

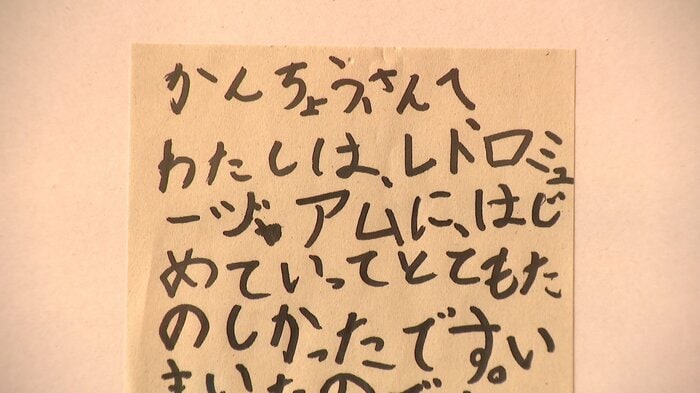

子どもから感謝の手紙も

県内外から多くの客が訪れていた出雲崎レトロミュージアム。リピーターも多く、中には閉館を受けて「とてもたのしかったです。ずっとわすれません」と手紙を書いた子どもも。

中野館長は「ほとんどの子どもは本当にいい子で、大切におもちゃを扱ってくれた。そういう子たちがいるなかで、何人かに1人はどうしてもそう言うことが起こってしまう。閉館することは、本当は心苦しい」と話す。

それでもこの1年間、なんとか博物館を続けようとしてきたのは、“昭和を好きな人にも、好きでない人にも、その良さを知ってほしい”という気持ちがあった。

大事なオモチャを販売…破損・破壊費用の補填に

開館からわずか1年余りでの決断に来館者からは「来る人もちょっと考えてもらわないとだめじゃないのとは思ってはいる。個人的に」「私は触れなくても見ているだけで楽しいから、触れなくても、こういうものがあればいいなと思う」などの声が聞かれた。

中野館長が大事にして集めてきたおもちゃについては販売を開始していて、その売り上げはこの1年間での破損破壊による数百万の補填に充てるという。中野館長は今後、新たに昭和の博物館を開く方針だが、展示品に触れることはできないようにする考えだ。

「昭和のおもちゃはアナログ。今は色んなものがデジタルの時代で、固い鉄だとかそういうもので出来たものが多い。昔のやつってプラスチックでできていて、本当にただスイッチを入れれば動くみたいな単純なものばかり。ここに来る子どもたちは、こういうおもちゃを知らない。新鮮で、楽しい。また違う形で、新潟の皆さんに楽しんでもらえる面白い施設を作れればなと思う。次のステップに向かって、新しい楽しめる昭和館にしていただこうかなとは思う」

中野館長の思いを無駄にしないためにも、新たな博物館では、大人も子どももマナーのあり方を考えることが望まれる。

(NST新潟総合テレビ)