デジタルネイティブ世代の認識

こども家庭庁のデータによれば、小学生(10歳以上)で46.2%、中学生は82%、高校生は97.6%がスマホからインターネットを利用しています(※1)。

幼い頃からデジタル機器が身近にあり、「デジタルネイティブ」「SNSネイティブ」の彼らにとっては、画像や動画を共有することは日常的なコミュニケーションの一部です。しかし、その行為が他者の人権を著しく侵害する可能性があるという認識がまだまだ追いついていないのも現実です。

また、とくに男子生徒の場合、女性をまるでモノのように扱うことで、ホモソーシャル(男性優位を前提とした男性同士の結びつき)な仲間内の絆を深めていくなど、「有害な男らしさ」に過剰適応した結果として性加害行為に至ることもあります。

子育てをするなかでは、親が予想すらしない出来事が往々にして起こるものです。しかし、未成年の子どもが性問題行動を起こした…と知った親の精神的なダメージは計り知れません。

「自分の育て方が悪かったのではないか」と自責の念に駆られたり、実名報道こそされないものの地域や学校で噂されたり、コミュニティから排除されてしまうことも少なくありません。

また、きょうだいがいる場合には、その影響も深刻です。さらに被害者への高額な被害弁済に加え、休職や退職、転居費用など、家族の経済的基盤そのものが大きく揺らぐことになります。

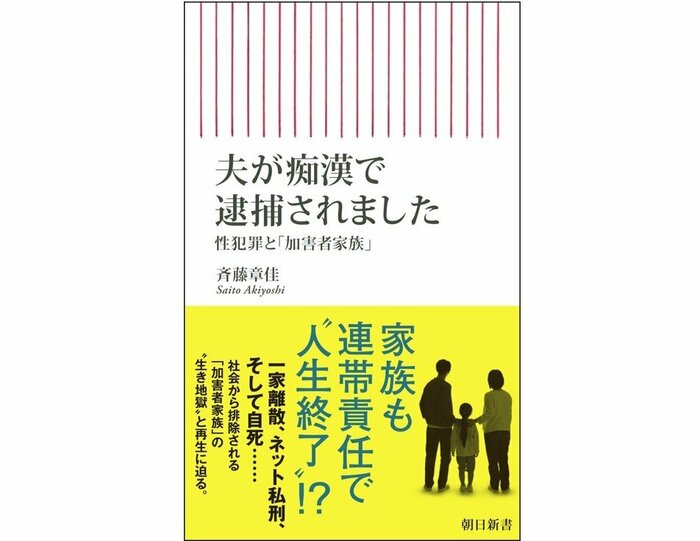

斉藤章佳

精神保健福祉士・社会福祉士。西川口榎本クリニック副院長。専門は加害者臨床で、現在までに3000人以上の性犯罪者の治療に関わる。著書に『男が痴漢になる理由』(イースト・プレス)、『「小児性愛」という病』(ブックマン社)、『セックス依存症』『子どもへの性加害』(ともに幻冬舎新書)、『男尊女卑依存症社会』(亜紀書房)などがある。

(※1)こども家庭庁「令和6年度 青少年のインターネット利用環境実態調査」