オウム真理教による地下鉄サリン事件から10日後の1995年3月30日、国松孝次警察庁長官が銃撃され瀕死の重傷を負った事件は、2010年に未解決のまま時効を迎えた。

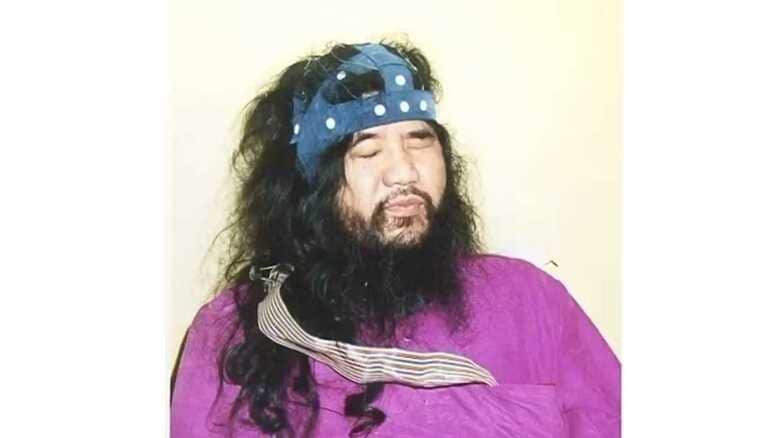

時効成立時の警視庁公安一課長・栢木國廣や“薩摩隼人” 石室紀男警部(仮名)らが入った特別捜査本部は、現場周辺でオウム真理教幹部の矢野隆(仮名)の目撃情報を得ていたが、矢野は調べに対し黙秘していた。

事件発生から間もなく30年。

入手した数千ページにも及ぶ膨大な捜査資料と15年以上に及ぶ関係者への取材を通じ、当時の捜査員が何を考え何を追っていたのか、そして「長官銃撃事件とは何だったのか」を連載で描く。

(前話『“おしゃべりな男”警察庁長官銃撃事件の現場近くで目撃されたオウム幹部「ちょっと疲れて…」薩摩隼人の取調官が暴いた嘘』はこちらから)

(『長官銃撃事件』特集ページはこちら)

容疑者との信頼関係をどう作るか

起訴後、勾留がついていた矢野への調べは5月になっても続いていた。

一方、発生当初の地取り捜査が落ち着きを見せ、この頃には特捜本部が新しい情報に接することもなくなってくる。このため栢木も矢野の取り調べに投入され、石室と一緒に調べることになった。

一般に容疑者の取り調べで一番大切なことは、容疑者との信頼関係の醸成(ラポール形成とも呼ばれる)だと言われている。

言わずもがな、調べ官の仕事は、容疑者に自分の犯した罪について告白させることだ。

容疑者にとって不利益な状況になることを正直に白状してもらうこのプロセスには、犯人と積極的にコミュニケーションを取る姿勢が必要だという。

警視庁の現役捜査員は、信頼関係の醸成について以下のように話す。

「容疑者には通常弁護人がつきますが、弁護人よりも親身になって容疑者と話すことで信頼関係を作るようにしています。

まずは容疑者に自由に話をさせ、調べの前に事件の全容が大まかに判っている時は、容疑者が嘘をつけば、すぐ嘘と判ります。

それでも容疑者に『嘘をつくな』などと怒ってはいけません。嘘を言われていても我慢して、ずっと嘘を言わせることが大事です。

存分に嘘を言わせきったところで、『あなたが言っていることは本当のことですよね。もし嘘をついていた場合、裁判官があなたに持つ心証は非常に悪くなり、あなたに不利益な状況が生まれるので、それだけを心配しています。この供述で本当に大丈夫ですか?』と言って、あくまで容疑者の立場に立っていることを分からせるよう努めています」

警視庁公安部が取り締まるテロリストは、組織の理想を実現するためにテロ行為を行い、犠牲者が出ても仕方がないと考えているものだ。

過激思想に傾斜する思想犯は、逮捕されても黙秘を貫くか、嘘を並べて誤魔化すかして、組織をどこまでも守ると言われている。中には拷問を受けても口を割らない訓練を受けている者もいるという。

思想犯に自らの犯罪を認めさせ、明らかにさせるため、取調官はどういう境地で容疑者に臨むべきか。