纐纈俊廣 基本訓

警視庁公安部には「纐纈(こうけつ)俊廣 基本訓」というものが残されている。

纐纈は昭和の名取調官で、過激派の中核派や革労協による事件を担当し、両セクトの数々の被疑者を自供に追い込んだ取調官としてその名を馳せた人物だ。

纐纈基本訓は過激思想に凝り固まったテロリストを、いかにして真実を話す境地にもっていくか、その糸口を以下のように説明する。

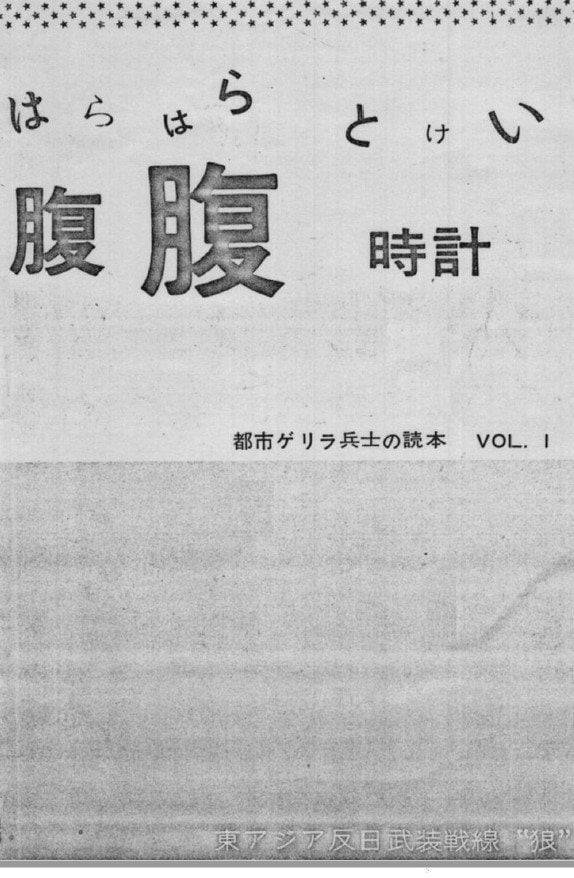

自分の青春までをも犠牲にし、革命を夢見て、文字通り「猪突猛進」とも思える危険な行動を革新的に展開している者達を、世間一般では総称して「過激派」と呼んでいるが、この終点のない革命列車に乗ってしまった者達は、もう途中下車できないのだろうか。

「自分の進むべき方向はこれだ」と、真剣に革命を志した者が「私の考えが間違いでした」と簡単に途中下車するとも思えない。

仮に途中下車する者がいたとしても、その者にとっては大きな人生航路の転換であることはもちろんのこと、共産主義思想の否定=これまでの人生の否定という死にも等しい苦しみを残すことになる。

では、これまで途中下車に成功した者達を例にとって見れば、一体、彼らはどのような心境で組織から離脱したのであろうか。

マルクス・レーニン主義を全否定し、郷里へ帰って行ったのか否かということである。

答えは「ノー」である。彼らは今でも、姿こそ変わったが、自分が賭けた青春(=思想)は正しかったと信じている。

先日、機会があって、元活動家と再会することができた。彼は既に立派な社会人になっているが、「私の心底には、今でもニューレフトの思想が正しいものとして流れている」とも話した。

私は、この話を聞いて、この言葉こそ、偽りのない彼の本音なのだろうと思った。つまり、彼らは組織を捨てても思想は捨ててないのである。

何故、思想を捨てていない彼らが組織を捨てて郷里へと帰って行ったのであろうか?

結論的には、意識ばかりが先走り若い情熱に火をつけて突っ走ってきたが、途中で忘れていたものを思い出した、という一言に尽きるということである。

彼らが忘れていたもの、それは心の奥底にしまっていた望郷の念であった。

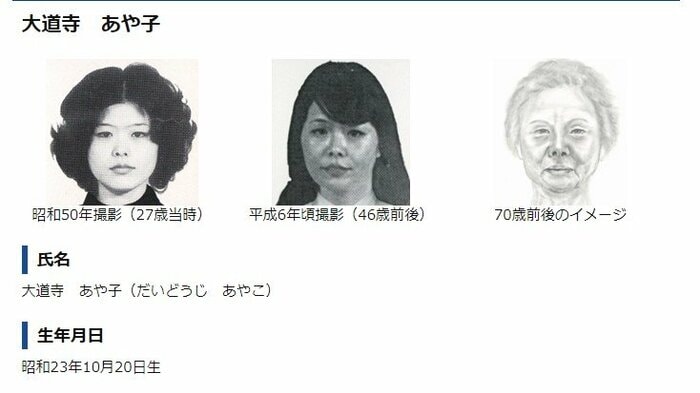

どんな過激派のテロリストにも思想に染まっていない幼少期が郷里にはあり、そこには親をはじめ兄弟、親戚、恩師、旧友といった1人の人間を育んだ人間社会、人生模様が存在する。

思想犯に自分の犯した罪を自供させるためには、その思想に染まっていない何者でもない幼少期の自分が、犯罪者である現在の自分を見たらどう思うかを問いかけることが重要だと纐纈は言っているのである。

希望に胸を膨らませ、一念発起して郷里から上京しようとしていたあの頃。

赤の他人を傷つけることが、自分がこの世に生を受けた目的だったのか。そんな人間はシリアルキラーでもない限り滅多にいない。

どんな犯罪者も真人間だったころの記憶を少しは持っているものだ。

取調官は思想犯の何にも染まっていないころの記憶を呼び起こさせ、「今のあなたは、真人間だった頃のあなたが本当になりたかった自分なのか?」と丁寧に問いかける。

纐纈は「革命列車」に乗って猪突猛進し、人生航路が無意識のうちに自分の望まない方向に行ってしまっていることに気付かせることが思想犯を自供に追い込むうえで特に大事だと説いた。

栢木も石室も、公安部の取調官はこの「纐纈基本訓」の薫陶を多分に受けていた。

オウム幹部との雑談を突破口に

矢野の調べで栢木は積極的に雑談した。