大手企業で、賞与の給与化が進んでいる。ソニーグループでは賃上げもあり、初任給は最大4万8000円上昇。これに伴い、ボーナスは年2回から1回に。企業は人材確保や物価高対策を狙っており、従業員は月々の収支が安定する一方、まとまった資金を貯蓄する意識の強化が求められるようだ。

ソニーなどボーナス給与化で初任給もアップ

22日は多くの企業が給料日だったが、この給料を巡り、新しい動きが出ている。

連合によれば、2025年の春の平均賃上げ率は5.42%だ。賃上げの動きは定着しつつある。そんな中、注目されているのがソニーグループなど、大手企業の「報酬制度の見直し」だ。

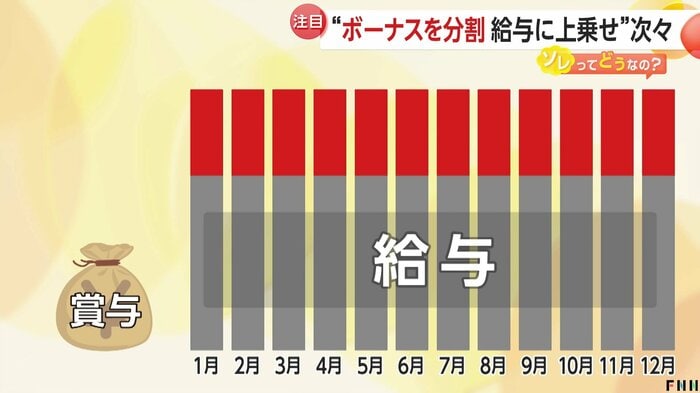

その一つが「賞与の給与化」だ。これまでボーナスとして支給されていた分を分割して、毎月の給与に上乗せする制度だ。

ソニーグループは本体と事業会社計3社、従業員1万5000人を対象に導入。その結果、2025年4月以降の新卒者の初任給は2025年度の1万円賃上げを加えると、2024年度と比べて月に4万8000円もアップした。これに伴い、ボーナスは年2回から1回に減り、夏だけになった。

番組でソニーグループに導入の理由を尋ねると、こんな答えが返ってきた。

ソニーグループ:

激化する人材獲得競争の中、各領域で高い専門性を持つ優秀な人材を獲得・維持すること。多様なバックグラウンドや経験を持つ人材が持続・安定的に、その能力やクリエイティビティを最大限発揮できる、より良い環境を作り上げることが不可欠であると考え、報酬制度の見直しが必要と判断しました。

ソニーグループの人事制度は役割と成果に対して、報酬を支払うジョブグレード制度を導入している。

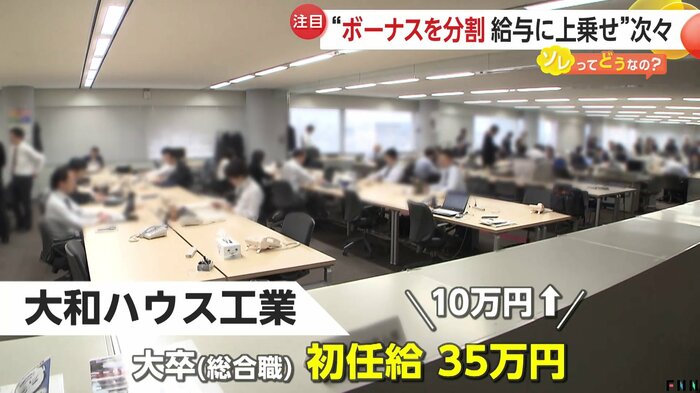

ボーナスの給与化は、他の大手企業でも進んでいる。大和ハウス工業も同じ様な取り組みをしていて、年収を10%アップさせた。これと同時に大卒の初任給も10万円アップの35万円へと引き上げている。その目的を質問した。

大和ハウス工業:

物価が高騰する中で、給与と賞与の比率を調整することで所得の安定を図り、従業員へ還元することを狙いとしています。

また、玩具大手のバンダイも、22年度からボーナスの一部を給与に振り分けたことで、2025年度の初任給は30万5000円となった。他にも現役の社員やシニア社員の報酬制度も見直している。

バンダイ:

採用力強化のための初任給アップだけではなく、現社員の給与制度も同時に見直すことで、組織全体の活力アップを目的に報酬制度を改定いたしました。

大手企業などが導入し始めているボーナスを減らし、給与を増やす制度。街の皆さんはどう感じているのか。

給与派(30代):

普段の給与が上がった方が個人的には収支の計算がしやすいので、家計の管理とか。ただ妻に任せてしまっている。お小遣い制でボーナスの時にもらえないので…。

給与派(20代):

月々の給料が上がった方がうれしい。(給与上がれば)普段からいいもの食べたりしやすい。

一方で、こんな意見もあった。

賞与派(20代):

今まで通りにボーナスはあった方がいいのでは。引越しや家具の入れ替えなど、ボーナスがあるから「買うか」となるが、それが無かったら貯蓄していかないと無理だと思う。

賞与派(20代):

まとまったお金が入る分、そっち(ボーナス)の方がうれしい。海外旅行とか一気にお金を使いたい。(給与だと)どうしても生活費などに充ててしまいそう。

賞与派(40代):

ボーナスのほうがいい。成果として上がりやすい。タイミング的に半期ごとに出るので、月収だと年度等で変わると思うので、成果が出るのが遅くなる。

毎月安定かまとまった賞与か…メリデメは

青井実キャスター:

柳澤さん、いろいろな意見がありましたけど。

SPキャスター柳澤秀夫さん:

ボーナスって響きがいいんですよね。年収で同じ額貰うにしても、ボーナスの時にちょっと額が多いとお得感があるじゃないですか。給与を上げて、ボーナスも両方上げて欲しいですね。

青井キャスター:

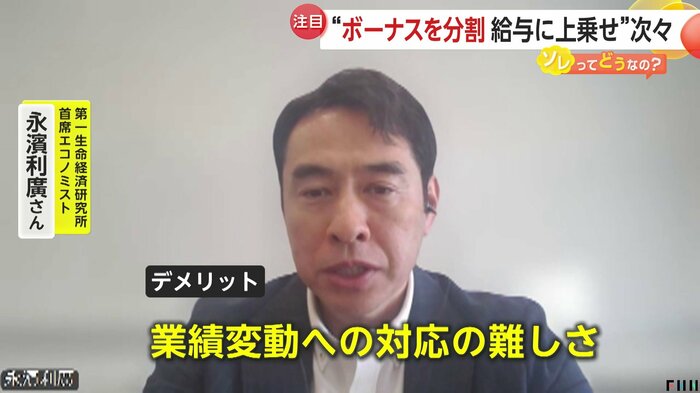

ボーナスを給与に振り分ける制度は、企業側にとっては従業員のモチベーションアップや採用力の強化がメリットだそうです。では、デメリットはあるんでしょうか。専門家の永濱さん、教えてください。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト・永濱利廣さん:

業績変動への対応の難しさがある。ボーナスだと業績が良い時に増やして悪い時に減らせるが、給与化すると業績が悪くなってもなかなか下げにくい。

青井キャスター:

一方で気になるのは、従業員のメリットやデメリットです。永濱さん、メリットはなんでしょう。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト・永濱利廣さん:

生活設計の安定で、毎月の収入が増えれば住宅ローンや教育費、固定費を支払いやすくなって生活設計が立てられる。業績変動で賞与の増減が少なくなり、安定した収入を得られるようになる。毎月(給与が)分散して支給されると、キャッシュフロー(現金収支の流れ)が改善されます。

青井キャスター:

では、デメリットはどうでしょうか。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト・永濱利廣さん:

例えば車や住宅購入や大きな買い物や旅行など、まとまった資金を一度に確保しにくくなる。より計画的に貯蓄する意識が必要になってくる。仮に賞与(ボーナス)がなくなり給与に成果が反映されにくくなると、成果に応じた還元が実感しにくくなる可能性もあります。

物価高の中で月々の生活か、まとまったお金か。報酬制度の見直しは今後、どのように広がっていくのだろうか。

(「イット!」5月23日放送より)