富山県南砺市の複数の学校で、給食を食べた児童・生徒と教職員100人以上が食中毒の症状を訴える事態が発生した。原因は給食で提供された「フクラギの梅みそ焼き」であることが特定され、高濃度のヒスタミンが検出された。

南砺市内11校で2400人が摂取、105人が症状

県によると、今月11日の午後2時半頃、南砺市の学校給食の担当者から「給食を食べた生徒に唇の腫れや発疹などの症状がある」と連絡があった。この日、フクラギを食べたのは南砺市内の小中学校と義務教育学校、計11校の約2400人に上り、そのうち6校・105人の児童・生徒と教職員が唇の腫れや発疹、かゆみなどのアレルギー症状を訴えた。

症状を訴えた105人はいずれも軽症で、現時点で入院した患者はいない。

原因はフクラギに含まれた「ヒスタミン」

調査の結果、給食で提供されたフクラギの切り身から高濃度のヒスタミンが検出され、食中毒の原因と断定された。

南砺市の学校給食はそれぞれの学校で調理されているが、県の調査によると、調理工程には問題がなかったという。原材料の流通から切り身の製造までのいずれかの工程で、原因となるヒスタミンが生成されたとみられている。

ヒスタミン食中毒とは

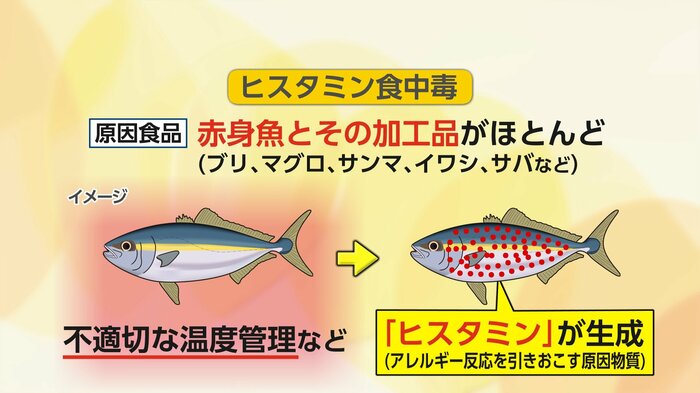

ヒスタミン食中毒の原因となる食品は、ブリやマグロ、サンマ、イワシ、サバなどの赤身魚とその加工品がほとんどである。これらの食品を常温に放置するなど不適切な管理をすることで、アレルギー反応を引き起こす原因物質であるヒスタミンが生成される。

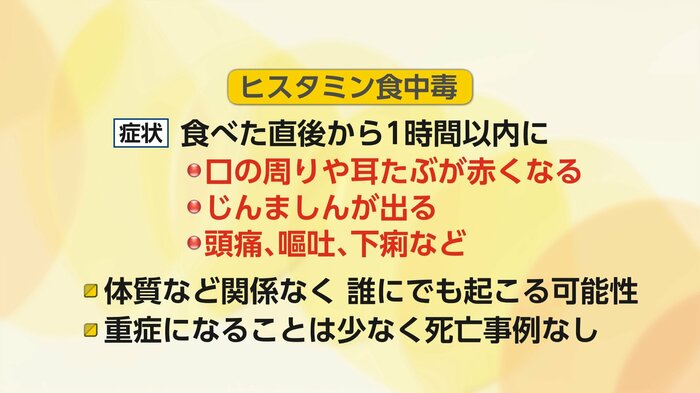

食品中のヒスタミンを摂取すると、食後すぐから1時間以内に口の周りや耳たぶが赤くなったり、じんましんが出たりする症状が現れる。この食中毒は食物アレルギーの体質に関係なく、誰にでも起こる可能性がある。

重症化することは少なく、死亡事例は報告されていないが、症状が出た場合は速やかに医療機関に相談することが推奨される。

予防法と注意点

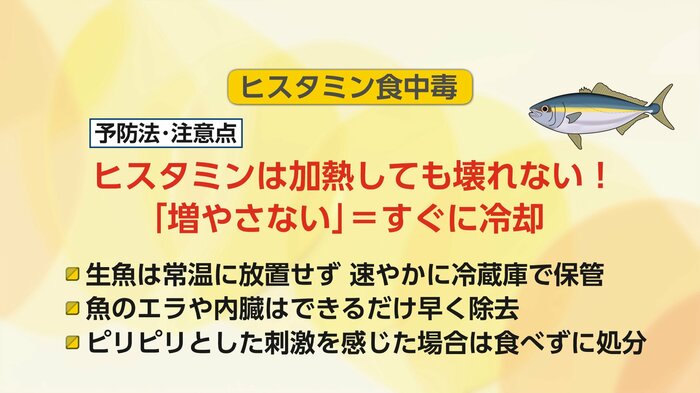

ヒスタミンは一度生成されると加熱しても分解されないため、加熱調理でも食中毒を防ぐことはできない。そのため、この物質を「増やさない」対策が重要となる。

予防法としては以下の点に注意が必要だ。

-

生魚は常温に放置せず、速やかに冷蔵庫で保管する

-

ヒスタミンを生成する菌はエラや消化管に多く存在するため、魚のエラや内臓はできるだけ早く除去する

-

鮮度が低下したおそれのある魚は食べないようにする

-

ヒスタミンを高濃度に含む食品を口にしたときは唇や舌にピリピリとした刺激を感じることがあるため、その場合は食べずに処分する

県は事業者に対しても、適切な温度管理がされている原料を使用することなどを呼びかけている。