当時の史料に見る戦時の日本

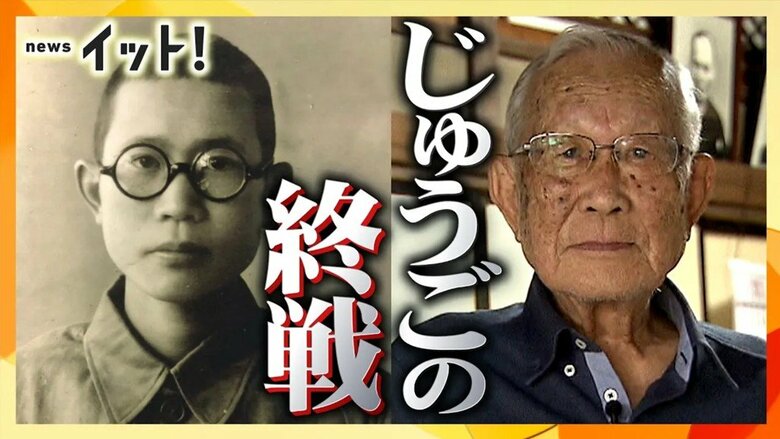

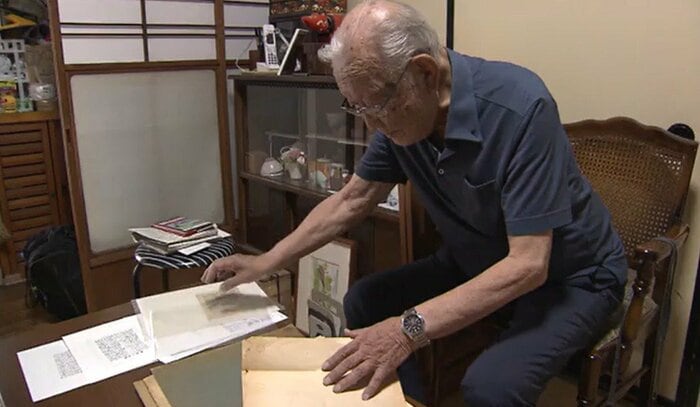

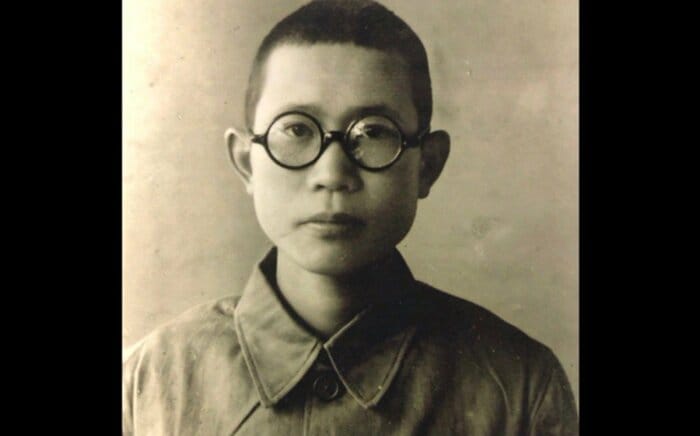

仙台市若林区に住む末永哲雄さん。昭和5年生まれの末永さんは、終戦の年、15歳。学徒勤労動員で、現在の宮城野区苦竹にあった陸軍造兵廠に派遣されていた。末永さんは戦争当時の史料を大切に保存している。

末永哲雄さん:

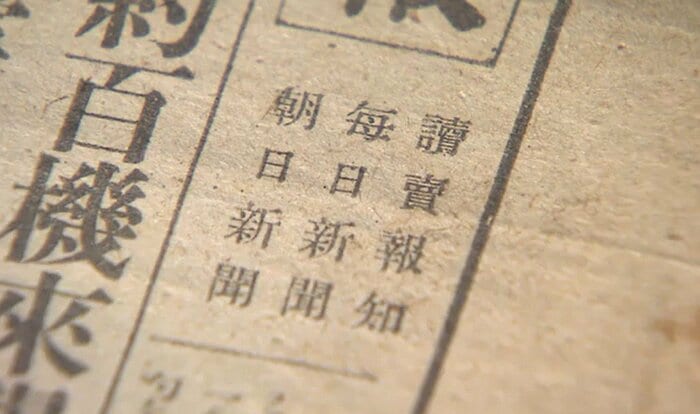

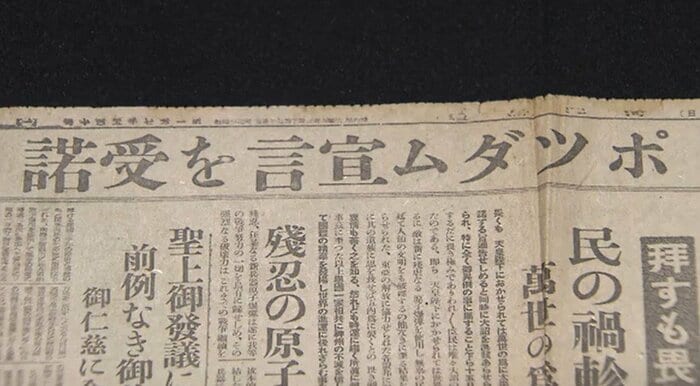

これが仙台空襲の次の日の新聞。タブロイド版1枚。河北新報なんだけど合同版。持ってこられないのでこうなった。

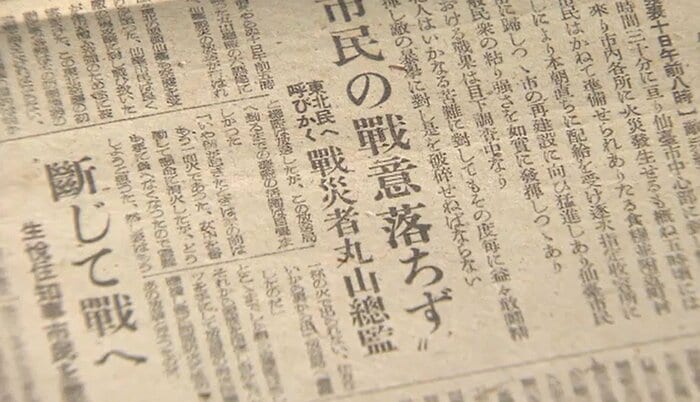

仙台空襲があった翌日、1945年7月11日の新聞。「河北新報」の題字の下に、全国紙3紙の名前がある。これは、当時の政府の措置によるものだ。空襲が激しさを増し、国内の運輸事情が悪化する中、政府は、新聞全国紙の地方輸送をやめさせ、地方紙に、全国紙3紙の名前だけを載せることにさせた。

仙台空襲では、約1,400人が亡くなり、仙台市中心部が焼け野原になったが、紙面では、その現実はほとんど伝えられていない。その代わりに、勇ましい言葉が並ぶ。政府の言いなりだった、当時の報道姿勢が見て取れる。

末永さんが住んでいた家のすぐ近くでは、当時の専売局が全焼したという。末永さん一家は無事だったが、同級生2人が犠牲となった。

末永哲雄さん:

本当に辛いですね。次の日、勤労動員に出てこないんですから。この間、仙台市戦災復興記念館で、戦災死者の名簿に友人の名前が載っていましたから、さすってきました。

終戦の日にまかれた伝単

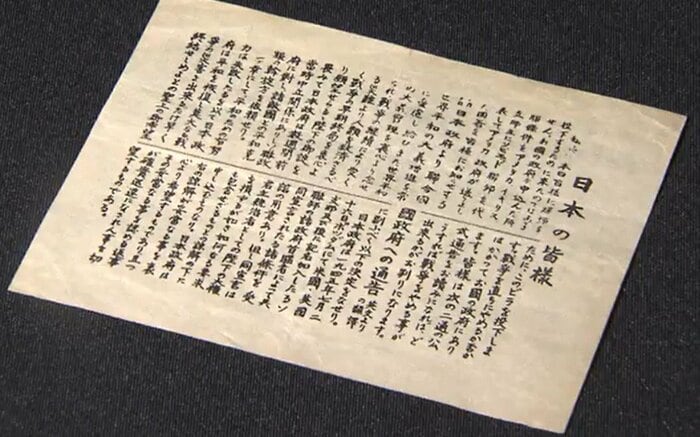

続いて見せてくれたのは、終戦の日、昭和20(1945)年8月15日に拾ったという「伝単」。

末永哲雄さん:

8月15日の朝9時頃だったと思う。B29が1機、真っ青な空に飛んできてビラをまいていった。

終戦の日の朝、末永さんは、勤労動員先の陸軍造兵廠で、アメリカの飛行機が空からビラを撒くのを見た。好奇心に任せて、ビラが落ちた場所を探し、現在、仙台市ガス局がある宮城野区幸町のあたりで拾ったという。敵国の国民の戦意を喪失させるためにまいた宣伝ビラで、当時「伝単」と呼ばれていた。太平洋戦争末期、アメリカ軍は日本各地にこの伝単を撒いていた。かの手塚治虫の漫画にも、少年時代の手塚が住んでいた兵庫県宝塚市にアメリカ軍の飛行機が「伝単」を撒く様子が描かれている。

末永さんが拾った伝単は縦約11cm、横約14cm。裏表両面に、小さな文字で「日本政府はポツダム宣言を受諾し、降伏すべきだ」という内容が書かれている。

末永哲雄さん:

謀略だと思っていた。「こんな出まかせ」とその当時は思っていた。軍国少年だったからね。教育が教育だからね。

軍国少年が受け止めた敗戦

しかし、その日の正午、いわゆる「玉音放送」で国民は、敗戦を知ることになる。

その日付の新聞も、末永さんは大切に保存していた。天皇の詔書全文を掲載し、見出しには「ポツダム宣言を受諾」「戦争終結」とある。8月15日付だが、配達されたのは翌日だったはずだと末永さんは記憶している。

「軍国少年」、つまり、軍国主義の教育を受け、日本の戦争を正しいことだと信じていた当時の子供たち。末永さんも敗戦を受け止めるのには、時間がかかったと話す。

末永哲雄さん:

何も考えられなかった。呆然としていたような気がするね、しばらくは。今までと全く違った状況ですからね。受け止めるのに時間が相当かかったと思う。

15歳という多感な時期に降りかかった、価値観の逆転。簡単に受け止めることができるものではなかったに違いない。

末永さんにとって、戦争とは。

末永哲雄さん:

戦争なんかやるもんじゃないね。破滅だね、人間のね。破滅に近い状態ですね、戦争ってのは。

戦後は長年、税理士として働き、子供や孫、ひ孫にまで恵まれた末永さん。自身の経験を踏まえて、次の世代に伝えたいことを語った。

末永哲雄さん:

(当時の自分たちは)偏った愛国教育をされたということですね。(大切なことは)ひとつの方向に固まらないということですかね。広く世間を見るということだろうと思います。我が国だけじゃなくてね、全世界を見ると。妙な愛国心を持たないことだと思います。

仙台放送