太平洋戦争が激化する中、当時の政府が学童集団疎開を決定したのが1944年の6月。戦火から逃れるため、宮城県内には1万人以上の子供たちが東京から疎開してきていた。

4000点以上の資料から見える戦争

石巻市に住む佐々木慶一郎さん。戦争の記憶を後世に語り継ごうと活動を続けている。

佐々木慶一郎さん:2度と戦争を繰り返さないために、語り部となって次の世代に伝えることが、私たちの役目と思っている。

佐々木さん自身は戦後生まれだが、満州に行った父の影響で小さいころから戦争を身近に感じていた。60年近くかけて4000点以上の史料を集め、自宅で一般公開している。

1944年、太平洋戦争真っ只中だった当時の政府は空襲の被害から逃れるため都市部に住む国民学校の児童を農村部へ疎開させる決定を下した。親せきなどの縁故を頼った疎開が中心に進められたが、頼る縁故のない児童たちは学校単位で疎開した。資料の中には、そんな学童集団疎開に関するものも数多い。

子供たちを受け入れた温泉旅館

宮城県内では29の町と村でのべ1万人以上の子供を受け入れた。

集団疎開を受け入れた旅館の1つ、大崎市鳴子にある「いさぜん旅館」。砂金元子さんは当時の女将の娘として、疎開してきた子供たちの世話をした。

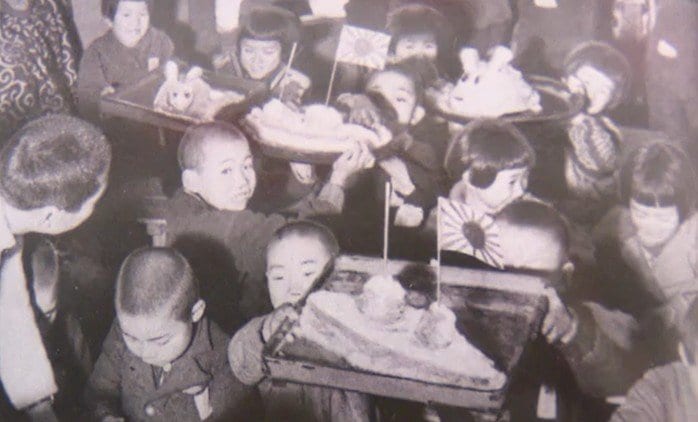

「いさぜん旅館」にはのべ450人ほどの子供たちが身を寄せた。旅館は疎開の子供たちに開放。部屋では授業が行われ廊下で体操をするなど旅館が学校そのものになっていたという。

夜には温泉にも入った。

砂金元子さん:

1人2人でなく、湯船に10くらい入ったかな。みんな沈んだりあがったりして本当にイモ洗いみたいにして入った。湯上りはやっぱり明るい顔していたね。喜んでいたよ。

衣服にはシラミが付き、過酷な生活のなかで子供たちにとって、風呂の時間は毎日の楽しみだったという。

配給では足りない…苦労した食糧確保

砂金元子さん:

空襲警報が鳴った時には旅館近くの山にみんな登った。母親は、死んでも生きてもご飯だけは炊かなければいけないから1人残ってご飯を炊いていた。

受け入れた側にとって1日3度の食事の用意が最も大変だったという。

砂金元子さん:

ご飯の準備だけで世の中のこと考えられなかった。足りなくないかとか、そういうことばかり頭にあった。

育ち盛りの子供たちを満足させるには国からの配給だけでは足りず母・かね子さんと一緒に2日に1回、鉄橋を歩いて渡って川向いの農家まで野菜を買いに行った。

砂金元子さん:

1日1日が精いっぱい。世の中の事考えられない。子供に食べさせるって頭だけ。

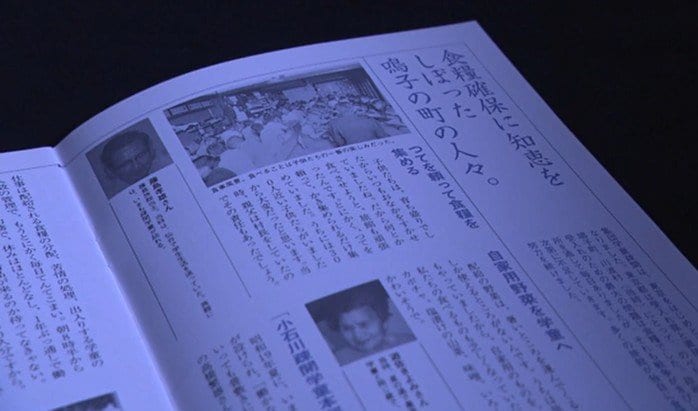

地元の観光協会が当時を知る人たちの証言をまとめた冊子には、砂金さんの母・かね子さんの証言も残されている。

砂金さんの母・かね子さんの証言:

配給では足りなくて知人に「ヤミでなんでもいいから手に入ったら持って来て」と頼んで野菜やみそ、醤油を買った。

受け入れた人数は人口の3分の2 必死に支えた町民たち

人口の3分の2にあたる6500人もの子供たちを受け入れていた鳴子地区。町の人たちは子供たちを必死に支えようとした。

砂金さんには強く印象に残っている子供の姿がある。

砂金元子さん:

汽車が行くのを見ていた。寂しいだろうなとかお母さんの事恋しくなって叫びたくなったんじゃないかなって思って私は見ていた

鳴子にきていた子供たちは、終戦後の冬に東京へ帰っていったが、空襲などで家族を失った子供たちも多かった。「いさぜん旅館」では、終戦後もしばらくそのような戦災孤児たちを50人ほど預かり、世話を続けたという。

砂金さんにとって、戦争とは。

砂金元子さん:

やっぱり戦争はいやだね、何がなくとも平和なのが良い。

子供たちの命を救い、未来へつないだ学童集団疎開

戦争の資料を集める佐々木さんは、砂金さんをはじめ疎開を受け入れた人たちの証言をこう受け止めている。

佐々木慶一郎さん:

最初は鳴子の人たちは諸手をあげて歓迎した雰囲気ではない。子供たちを飢えさせないでいくにはどうしていいかっていうことに、頭を悩ましたと思う。本当に町をあげてこの子供たちを支えていたというふうに思う。

佐々木さんは、学童集団疎開が結果的に多くの子供たちの命を救い、生き残った子供たちが戦後復興の力になったとその意義を分析している。

そのうえで、今の日本の発展は、300万人を超える戦争の犠牲者のうえに成り立っていることを忘れてはならず、戦争を繰り返してはならないと強く訴える。

佐々木慶一郎さん:

2度とあのような過ちを、私たちは繰り返してはいけない。様々な紛争解決のために戦争という手段だけはどんなことがあってもとってはいけない。

仙台放送