太平洋戦争が終結して2025年で80年が経つ中、消えゆく「学童疎開」の記憶を93歳の証言者が語った。12歳で親元を離れ島根へ疎開した大阪市の男性は厳しい環境を生き抜き、帰郷後には大阪大空襲の地獄絵図を目の当たりに…。

一方、島根で学童疎開を受け入れる側だった男性は、今も鮮明に当時の暮らしを記憶している。

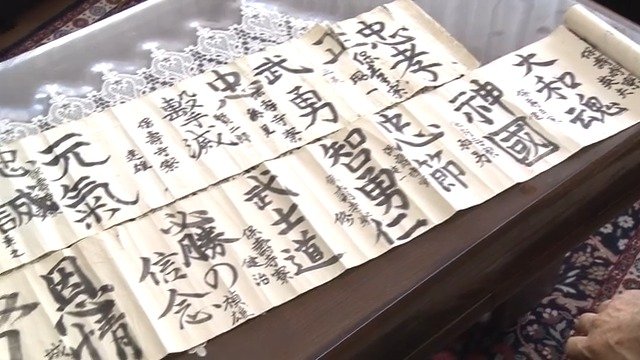

残された日誌や児童が残した書の「報國」、「武勇」の言葉からは、安全地帯にいるはずの子どもたちも戦争と密接につながらざるを得なかった「現実」を証言とともに振り返る。

「島根県という本当に遠いところに行くんやなぁと」当時の少年の思い

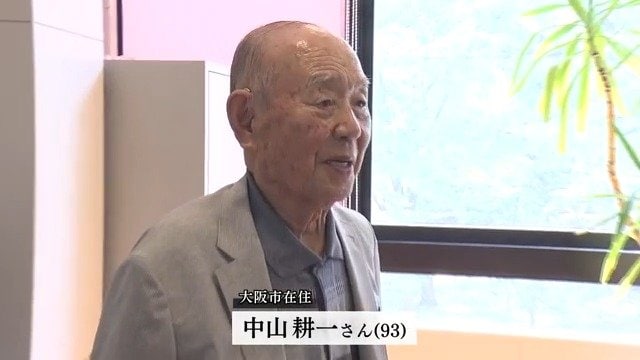

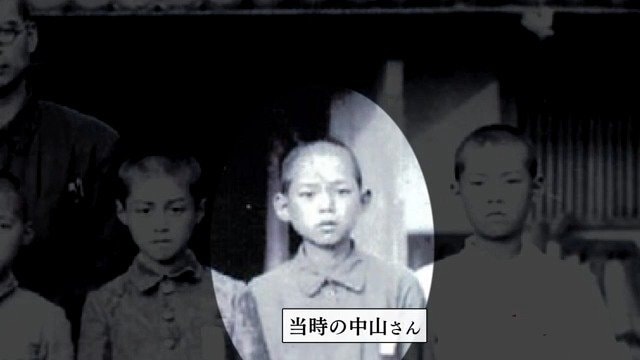

大阪市在住の中山耕一さん(93)は、昭和19年(1944年)、大阪の国民学校6年生の時に親元を離れ、島根県に疎開した。

「次の代の子どもたちを安全なところに避難させると。学校の先生が引率して疎開したんです」と中山さんは当時を振り返る。

「当時はまだ大阪に空襲は来ていませんでしたが、いよいよ本土まで、その危機が近づいているということから、島根県という本当に遠いところに行くんやなぁと」

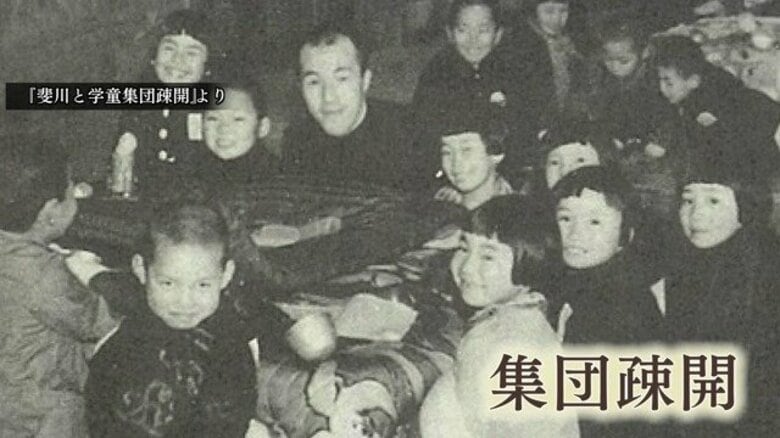

太平洋戦争末期、日本本土への空襲が確実視されるようになると政府は、都市部の国民学校の児童を地方に避難させる方針を決定した。親類を頼る「縁故疎開」が原則だったが、地方に身寄りのない子どもたちは学校単位で「集団疎開」することになった。

その数は全国で約40万人に及ぶ。

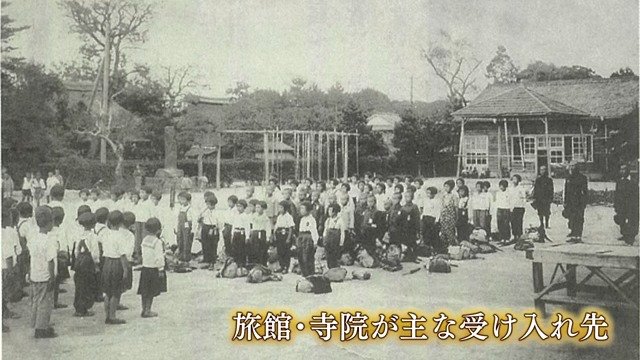

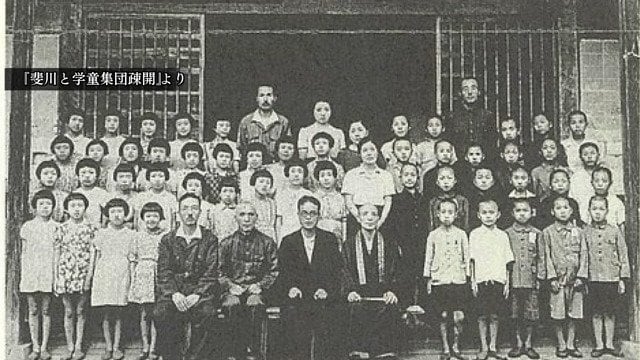

比較的空襲の危険が少なかった山陰も受け入れ先となり、終戦までに島根県には大阪府を中心に約4500人、鳥取県には兵庫県から約2600人が親元を離れて疎開生活を送った。

「シラミが朝、服の縫い目のところに血を吸って並んでいる」辛さと寂しさ

中山さんは大阪を離れた日、昭和19年9月22日のことを鮮明に覚えている。

「学校の校庭にみんな集まってそこで親と離れた。当時は親も子もそんなに泣いたりするような感じではなかったです。もうとにかく寂しいというよりも不安と、これから先どうなるんやと」

不安を抱えたまま、ほかの学校の子どもたちと一緒に集団疎開専用の夜汽車に乗り込み、出雲市の駅に到着した。

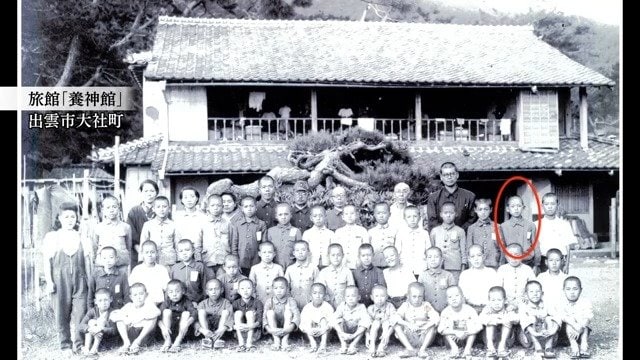

そこから学校ごとに受け入れ先の旅館や寺院へ移動。中山さんの学校は大社町の旅館「養神館」が生活の拠点となった。

「毎朝、隊列を組んで稲佐の浜の海岸べりを軍歌を歌いながら歩いて大社中学校に行って、午前中は学校を借りて勉強をやっていた。昼に『養神館』に帰ってきて、すぐに昼ごはん。もうそれを待ちかねていた」

勉強や食事の面では不便を感じたことはなかったと言うが、最もつらかったことは冬の寒さと衛生環境だった。

「冬場の稲佐の浜の海風が寒い。シラミが朝、服の縫い目のところに血を吸って並んでいる。それをポツポツ指で潰していた。何事にも辛抱しなければいけなかった」

昭和19年の冬、山陰はまだ空襲の標的にはなっていなかったが、大阪の街はアメリカ軍による爆撃を受け始めた頃だった。過酷な寒さに加え、帰りたくても帰れない辛さもあったという。

「いつも心の中で、大阪の家はどうなっているだろうか、と心配していました。それでも大阪に帰りたいといっても帰れることもないし、親からの面会といっても当時は大阪から島根へ行く汽車の切符が手に入らない。軍隊優先だから」

実家の寺で学童疎開受け入れ 大阪の児童と交流

80年前、見知らぬ地での記憶。それは受け入れた側にもしっかりと刻まれている。

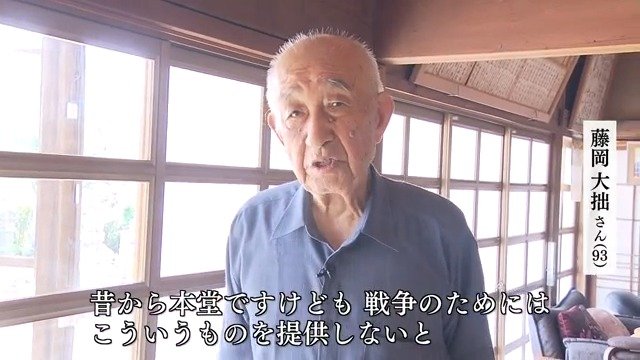

出雲市斐川町の藤岡大拙さん(93)。藤岡さんの寺は、中山さんの学校とは別の大阪市の学校を受け入れていた。

当時12歳だった寺の長男・藤岡さんには、同年代の子どもたちと交流した記憶がある。

「昔から本堂ですけども、戦争のためにはこういうものを提供しないと国賊扱いになるわけですから」と藤岡さんは当時の状況を説明する。

「やっぱり友達になりましたね。向こうは関西弁で、こっちは出雲弁しか知らんでしょ、よく通じていたなと思いますけどね。大阪の子どもたちが、昔でいう学芸会のようなものをやったのを私も見ていた。そこで『太郎冠者』なんて狂言をやるんです。そんなもの私は知りませんからびっくりしました。大したもんだ、大阪のほうのレベルは高いと思いましたよ」

中山さんやこの寺に来た児童たちは、集団疎開のいわば第一陣で、島根では危険にさらされることもなく疎開生活は半年で終わった。

「焼野原。地獄絵図みたいで大変でした」大阪に帰郷すると戦禍に…

しかし、空襲が激しさを増す中での帰郷は危険を伴った。そして中山さんは島根から大阪に帰ってすぐ戦火に見舞われた。

「B29の大編隊が波状攻撃でどんどん来て、すごい爆音と地鳴りがした」

昭和20年3月13日の大阪大空襲。大阪の中心部が一夜にして焦土と化した。

焼け出された中山さんは、命からがら数10メートル先の橋の下に逃げ込み、難を逃れた。

「焼野原。ブスブスと煙が上がっていた。死体もたくさん倒れていた。地獄絵図みたいで大変でした」

この大阪大空襲や同じ頃に起きた東京大空襲で、集団疎開する国民学校が増加。

島根でも再び多くの児童を受け入れたが、疎開生活は第一陣の時とは一変した。

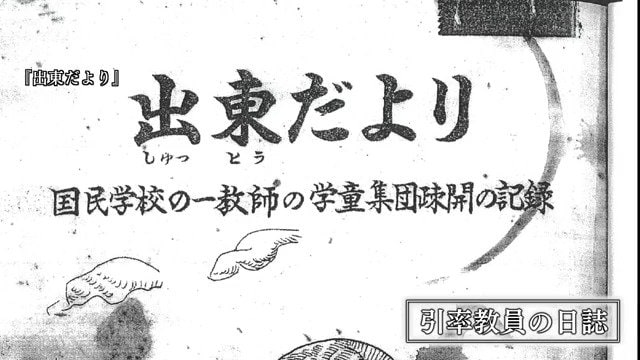

斐川町への疎開児童を引率した教員の日誌が残されている。

「壕もみんなで掘っています。もうすぐ私の背より深くなります。何よりも爆風を防ぎたいものです」(昭和20年5月の日誌)

山陰にも空襲の危険が迫る中、疎開児童も防空壕づくりに駆り出されていたことがわかる。

「子供は戦争の良し悪しなんて考えたこともない」心に深く刻まれる戦争の記憶

藤岡さんの寺には、当時の子どもたちと戦争の関わり方がよく分かるものが残されている。

「疎開児童が大阪に帰るときに書いて残していったものです」と藤岡さん。

そこには「報國」、「武勇」、「撃滅」といった言葉が並ぶ。当時の子どもたちの戦争観を伺い知ることができる言葉だ。

次は自分たちが戦争へ、という思いが込められているようにも感じられる。

「そうだと思いますよ。子どもたちは戦争の良し悪しなんて考えたこともない。『聖戦』という言葉があって、文句なく日本に分があって理屈がある戦争なんだと。だから最終的には勝つんだと」

戦火を逃れるための集団疎開。しかし「安全地帯」にいるはずの子どもでさえも心身ともに戦争と密接につながざるを得なかった。

戦後80年の今、その記憶を語り継ぐ声は年々少なくなっている。

(TSKさんいん中央テレビ)