宮崎県小林市の野尻湖で、約2億円を投じて除去された特定外来生物「ボタンウキクサ」が夏の猛暑で再び大増殖。県は追加予算で緊急の除去作業に乗り出したが、現場は「もう追いかけっこ」と悲鳴を上げる。終わりなき戦いの現状と課題に迫る。

湖面を覆った外来水草

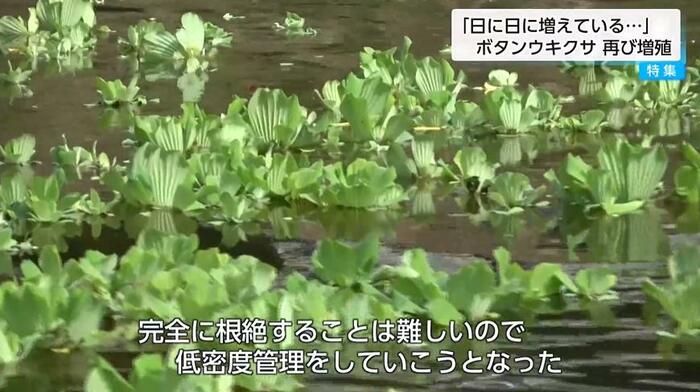

宮崎県小林市にある野尻湖。今年1月には、湖面が見えないほど水草が覆いつくしていた。

その正体は、特定外来生物に指定されている「ボタンウキクサ」だ。

南アフリカ原産のボタンウキクサは、もともと観賞用として輸入された水草で、強い繁殖力が特徴だ。ピーク時には東京ドーム17個分に相当する約80ヘクタールにわたって湖面を覆っていた。

この状況を受け、宮崎県は約2億1600万円の予算を計上し、除去作業を開始。

県外から専用の船とスタッフを手配して作業にあたった。

猛暑で再び…終わらぬ戦い

その結果、2025年5月にはボタンウキクサはほぼ回収され、6月には除去作業が終了した。

ドローンで上空を飛んでみるとボタンウキクサはほぼ回収され以前のように湖面が見えるようになっていた。

しかし、一度は取り戻した湖面の姿は長くは続かなかった。

9月から再びボタンウキクサが増殖し始めたのだ。

都城土木事務所の福島正寛課長は「(6月には)ほぼ無くなって、小さな株が点在する程度だった」と当時の状況を振り返る。

都城土木事務所 福島正寛課長:

1月から6月上旬まで回収作業をした。完全に除去することは難しいので低密度管理をしていこうとなった。(夏から)戸崎川が少しずつ水温の関係もあって(ボタンウキクサが)増えてきていた。

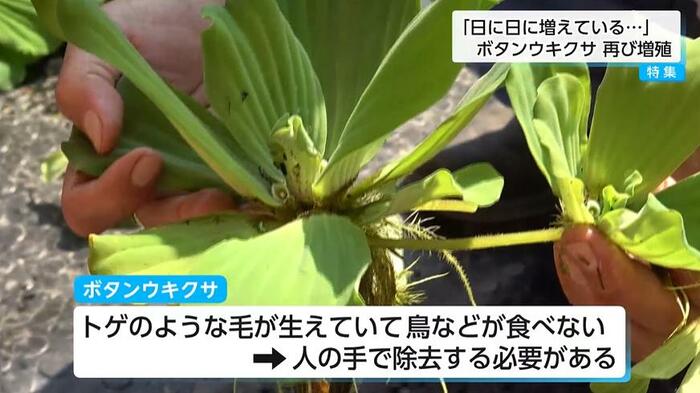

ボタンウキクサは茎や葉に棘があり、鳥や動物も食べないため、人の手による除去が必要となる。

作業は、船のかごを水中に下げて前進し、浮いているウキクサを回収。船の中央に集まったものを、人の手で道具を使って船内に集めるため、非常に手間と時間のかかる作業だ。

2000万円追加投入で緊急対策

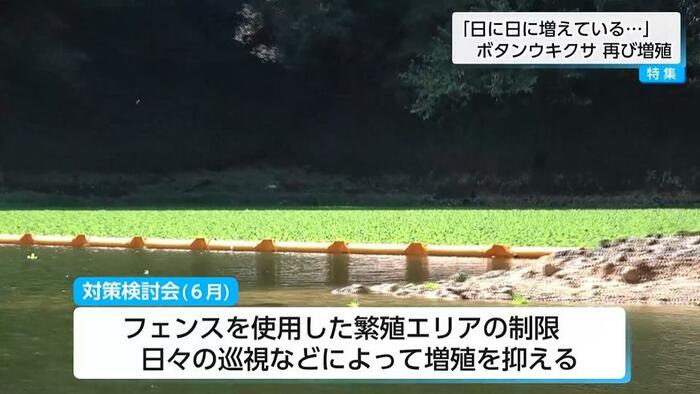

6月上旬に開かれた有識者会議の結果を受け、フェンスによる繁殖エリアの制限や週2回程度の巡視が行われ、一時は爆発的な増殖は抑えられていた。

しかし、水温が約20℃から30℃で活発に繁殖するボタンウキクサは、この夏の猛暑で再び増殖。県職員だけでは回収が追いつかない状況となった。福島課長は「このまま増えると昨年度と同じようになるので早めに回収していこうということで業者を発注した」と話す。

県は、県内のダム維持管理費から約2000万円をねん出し、9月24日から県外の業者による除去作業を再開した。

現場で作業にあたる丸昭建設株式会社土木部の亀元正己さんは「見て日に日に増えているような感じはします」と話し、一日の回収量は平均で約20トンにのぼるという。

作業を急ぐ理由は、その強い繁殖力にある。株式会社テクアノーツの金岩紀彦統括部長は「ひとつの株から4つくらい(葉が)出ている。これがちぎれてまた増えていく。もう追いかけっこです」と、いたちごっこの現状を語った。

迅速な対策により、再発生当初に約2ヘクタールまで広がっていたボタンウキクサは、取材日にはほぼフェンス内に収まっていた。しかし、増殖は気温が下がる11月いっぱいまで続く見込みだ。

回収阻む“ごみ問題”も

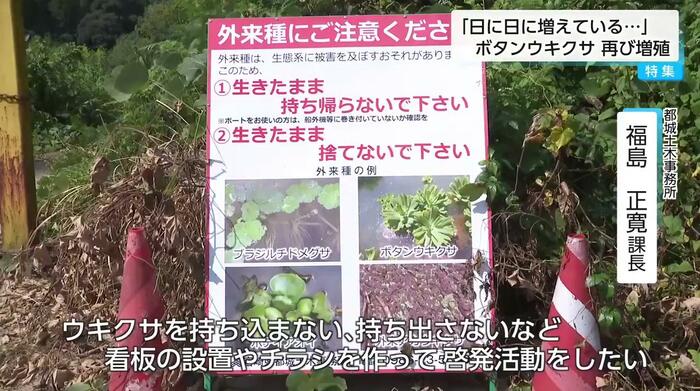

都城土木事務所の福島課長は、今後の対策として「引き続いてフェンスを張って我々の巡視活動も強化して、ウキクサを持ち出さないなどチラシを作って啓発活動をしたい」と述べた。

一方で、回収作業を進める中、新たな問題にも直面している。不法投棄されたゴミである。この日も、放置された船やペットボトルなど多くのゴミが、ボタンウキクサに混ざって捨てられているのが確認された。

こうしたゴミの放置は、分別作業に時間を要するため、ボタンウキクサの回収作業に支障をきたしているという。ボタンウキクサの回収が滞れば、水質の悪化や生態系への影響も懸念される。

(テレビ宮崎)