長崎くんちで10年ぶりに「大漁万祝恵美須船(たいりょうまいわいえびすぶね)」を奉納する賑町(にぎわいまち)。見どころは、本物の生きたイセエビやタイを使った漁の演出だ。子どもから大人まで総勢84人が心を一つに海の豊かさを祝い、諏訪の大海原へ船を漕ぎ出す。

本物の魚で“宝の海”を表現する

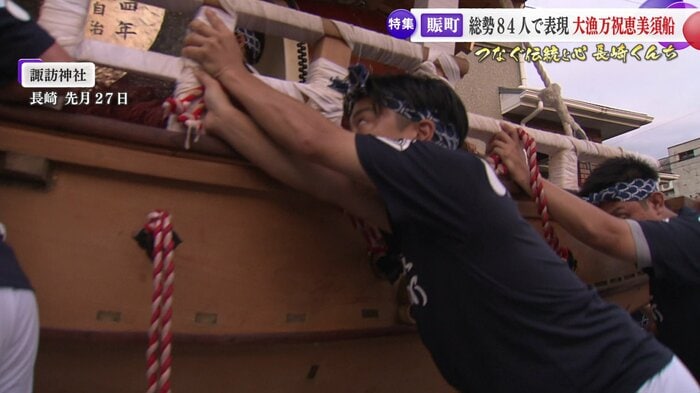

踊り場に響く勇ましい掛け声。

賑町の「大漁万祝恵美須船」は、大小3隻の船が魚群を捕らえ、大漁を祝う様子を表現する。1986年の初演以来、くんちで海の漁を表す唯一の船として、豪快さ雄大さ、力強さが町の自慢だ。

親船の屋根には大きな魚籠(びく)と錨(いかり)が据えられ、その上には30000個のビードロを編み込んだ漁網がかけられている。

一番の見どころは、生きたイセエビなど新鮮な魚介類を使用する演出だ。本物にこだわり、宝の海を表現する。

子どもたちが受け継ぐ伝統

巨大な網で魚を一網打尽にするのは、子どもの網方(あみかた)だ。

賑町は多くの子供たちが登場するのが特徴で、囃子などを合わせると59人が参加する。

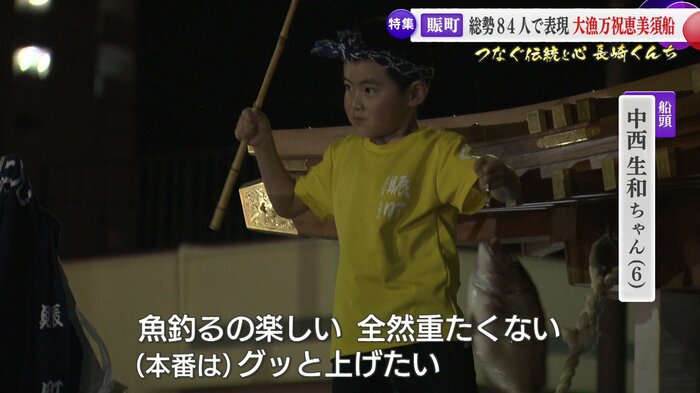

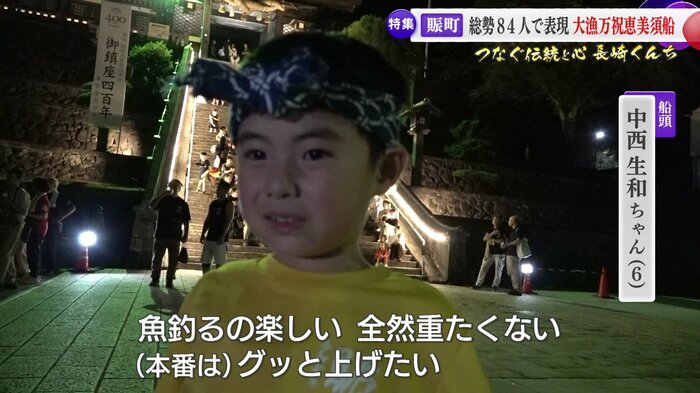

鯛を釣り上げる船頭(せんどう)を務めるのは中西生和(きわ)ちゃん、6歳。2L鯛のペットボトルを魚に見立てて練習してきたが、本番が近づき、本物の鯛を使っての練習が始まった。

生和ちゃんは「魚釣るの楽しい。本番はグッと上げたい」と、頼もしく語った。

子舟から魚の居場所を知らせる舟采(ふなざい)を務めるのは、8歳の双子の兄弟、近藤七緒ちゃんと福丸くんだ。

家でも息を合わせて練習を続けている。目標は「太鼓の音をよく聞き、太鼓の音に合わせること」。

囃子の子どもたちもそれぞれ自分の役に精一杯向き合い、練習に励む。こうして町の伝統が受け継がれていく。

変わりゆく町と町の歴史

賑町は、大正時代まで町内に魚市場があり商店も多く賑わっていた。

恵美須船が海にまつわる演出を組み込んでいるのも、町の歴史にちなんでいるからだ。

現在も多くの鮮魚店が並ぶ一方、マンション建設などによる商店の減少、少子化の影響で、84人の出演者のうち、町の住民は12人にとどまった。

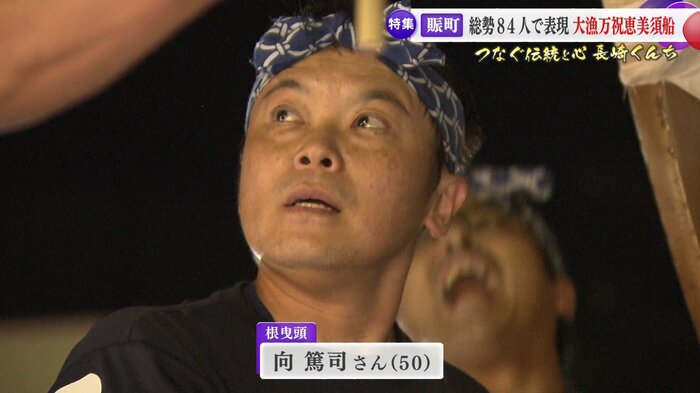

町のクリーニング店を3代に渡って営む根曳頭(ねびきがしら)の向篤司さんは「くんちの踊町を続けるためには、これからは町以外から色んな人に来てもらって続けていくようになってきているんじゃないかなと思う」と語る。

3代でつなぐ町の伝統

6月1日の小屋入りの日。

関係者一同が着る揃いの法被(はっぴ)にアイロンをかけたのは、創業約80年になる向さんのクリーニング店だ。

祖父、父と3代にわたってくんちに関わってきた向さん。特に父・俊博さんも根曳頭を務め、「ようやく父親に追いつくことができた」と語る。

「恵美須船を作ってくれた先輩たちがいなければ、今、自分たちがくんちに出ることもなかった」と町の伝統に感謝し、歴史の重みを噛みしめている。

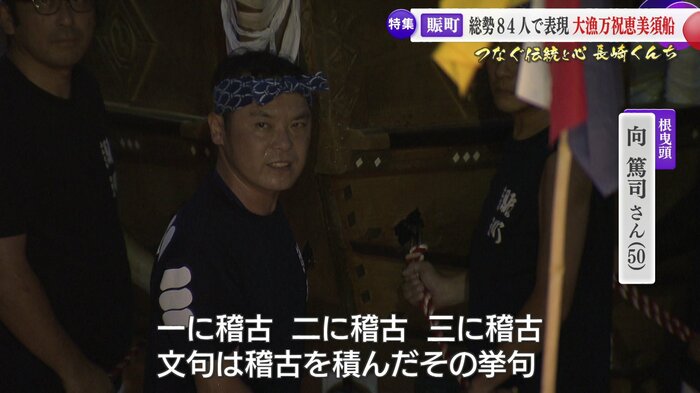

船の先端・舳(じく)で曳く向さんは50歳。根曳頭として、くんちにかける思いも特別だ。

「子供たちが一生懸命練習してくれて、完成形に近づいてきている。大人も負けないように、本番の後、良かったなって思えるように頑張りたい」と、意気込みを語った。

一に稽古、二に稽古、三に稽古…

本番前最後の諏訪神社での場所踏み。

親船の恵美須船は重さ4.5t。曳物の中でも最重量級だ。

力強い囃子と掛け声、重々しい銅鑼(どら)の合図で全員が動き出す。

向さんは「一に稽古、二に稽古、三に稽古、文句は稽古を積んだその挙句。最後の最後まで稽古をして、心をひとつに、気持ちをひとつに完成に近づけるように頑張っていきたい」と話す。

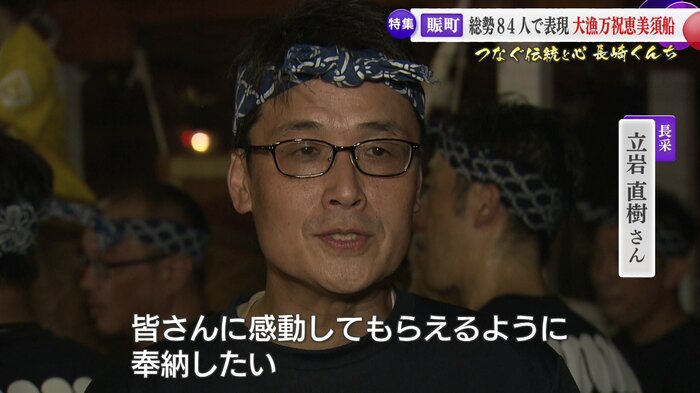

長采の立岩直樹さんは「日頃の練習の成果が出て、皆さんに感動していただけるように奉納したい」と意気込んだ。

子供から大人まで全員参加で奉納する賑町。心をひとつに、賑やかに、10年ぶりに諏訪の大海原で大漁を祝う。

2025年 長崎くんちの踊町

2025年の長崎くんちは、6つの踊町が奉納する。

新橋町「本踊・阿蘭陀万歳」

諏訪町「龍踊」

新大工町「詩舞・曳壇尻」

榎津町「川船」

西古川町「櫓太鼓・本踊」

賑町「大漁万祝恵美須船」

長崎くんちは10月7日から9日の3日間、諏訪神社で行われる。

(テレビ長崎)