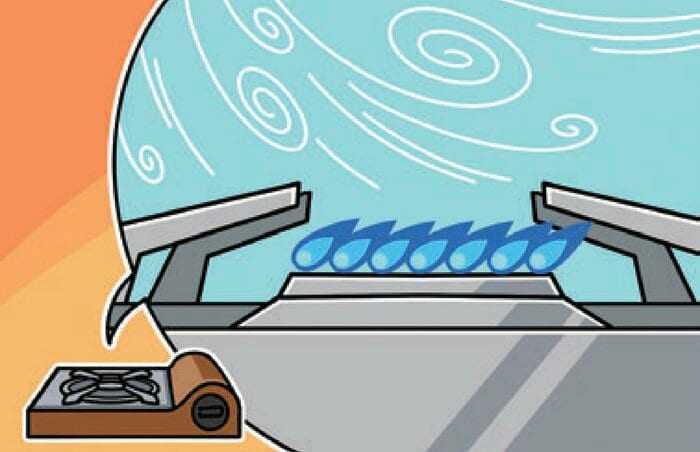

コンロは「風に強い」ものがお勧め

ちなみに、コンロの種類は普段家庭で使っているもので問題ないが、過去の災害現場から聞いた話では“風に強いコンロがあればよかった”という声が上がっていたという。

「屋外での使用を余儀なくされた方が多かったからでしょう。最近は風の影響を受けにくいよう、風よけの機能を備えた、アウトドア向け製品もリリースされています。被災時の使用を想定するなら、検討してもいいかもしれません」

ボンベの備蓄量はどれくらい?

被災時の使用を想定した場合、ボンベはどれくらい備蓄しておくべきなのか。

政府広報オンラインによれば、コンロとボンベは被災時の“必需品”のひとつ。ボンベは1人で1週間当たり、約6本が必要になるという。

岡本さんによれば、標準的なボンベが1本あれば、1Lの水を約14.7回沸騰できるそう。

※気温が約20℃の場合

「ただし気温が低い時期などは、より多くのガス量が必要となります。例えば気温25℃と気温10℃で比較した場合、気温10℃は約1.5倍のガス量が必要になるというデータがあります」

お湯があれば、レトルト食品を温めたり、温かい飲み物を作れたりもするので、ボンベは「家族が1週間使う数+余裕を持てるくらいの数」を備えておくといいという。

落とし穴として、コンロとボンベを“防災専用”として備蓄しておくと、使用期限が切れていても気付きにくいので注意が必要だ。

「だからこそ日常生活でも使い、状態をチェックすることが大切です。使用期限が来ないうちに新しい物へと入れ替えていく“ローリングストック”が必須となります」

コンロとボンベがあると、被災時の後の暮らしやすさも変わってくるはず。記事で紹介した留意点を守りつつ、有効活用したいところだ。