病院で亡くなった場合は、医師が「死亡診断書」を書くが、自宅のような病院以外で亡くなった場合は、警察医が「死体検案書」を書くことになる。二つは書式が同じで、A3サイズの紙の右半分が「死亡診断書(死体検案書)」となっている。

これから提出する書類が「死亡診断書」なのか「死体検案書」なのか、該当しない表記を二重線で消してから必要事項が記入される。左ページは「死亡届」である。

死後を第三者に託す場合の費用

費用についても説明しておくことにしよう。自分が亡くなった後のことを第三者に託す場合、病院以外のところで亡くなったら、費用がかかることを認識しておいたほうが良いからである。

費用は自治体によって異なる。例えば、死因調査のための検案料は東京23区ではすべて都が負担するので無料だが、神奈川県では検案にかかる費用の全額や遺体の搬送代金も遺族が払うことになっていて、すべて合わせると10万円程度が必要となる。

検視には5万円程度の費用がかかる場合がある。検案は医師がおこなうもので、2万〜3万円程度、それ以外に死体検案書の発行料にも5000〜1万円かかる。

また、解剖については種類によって費用負担が大きく異なる。犯罪性が疑われる場合におこなわれる司法解剖は、全額国の負担となり遺族の費用負担はない。一方、行政解剖は自治体によって費用負担が異なり、全額自己負担となる場合もある。承諾解剖は、遺族の同意が必要な任意の解剖で、費用は数万〜数十万円とケースによって幅がある。

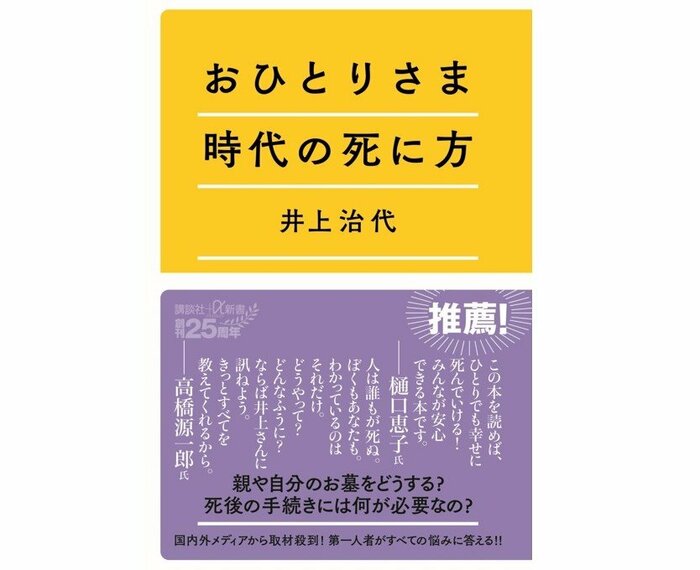

井上治代

社会学博士。東洋大学教授を経て、同大・現代社会総合研究所客員研究員、エンディングデザイン研究所代表。著書に『現代お墓事情─ゆれる家族の中で』、『いま葬儀・お墓が変わる』、『最期まで自分らしく』、『墓をめぐる家族論─誰と入るか、誰が守るか』、『墓と家族の変容』、『子の世話にならずに死にたい─変貌する親子関係』、『より良く死ぬ日のために』、『桜葬─桜の下で眠りたい』ほか多数。