人間には、誕生して、成長して、老いて、亡くなる、といったライフサイクルがある。家族は生物ではないが、家族にもライフサイクルを想定する考え方がある。

現行法の家族は一代限り

現行民法が規定している家族は、男と女が結婚するところから誕生し、夫も妻も親の戸籍から出て二人で新しい戸籍(家族)をつくる。そのうち子どもが生まれれば家族員は増えるが、やがて子どもが結婚によって去り、晩年は「夫婦だけ」となる。

その夫婦も一緒に死なない限り、核家族の最晩年の姿は「独居」となる。そして最後のひとりが亡くなれば、戸籍でいうと「除籍簿」に移され、家族は一代限りで消滅することが約束されている。

一方、第二次世界大戦直後まで続いた明治民法での結婚は、「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル」(第788条)とあって、妻が夫側の家に入っていく形態であった。

子どもが生まれ、その子が長じて結婚することになると、また妻となる人が夫の家に入る。要するに父系男子で継がれる家は、妻となる人が夫側の家に入ることで続けられていく。

このように、「家」は永続性が特徴である。現行民法が規定する家族は一代限りで終わるため構造的に大きな違いがある。

「一代性」をその特徴に持つ現代家族に、代々跡継ぎを決めて継承させる墓の継承制は適合するはずがないのである。1980年代当時は、このようなことを言っても、この構造に気づく人は稀であった。

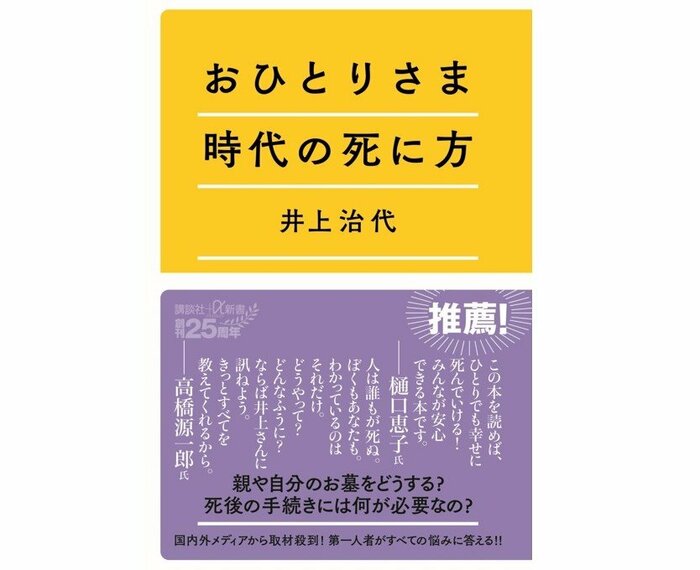

井上治代

社会学博士。東洋大学教授を経て、同大・現代社会総合研究所客員研究員、エンディングデザイン研究所代表。著書に『現代お墓事情─ゆれる家族の中で』、『いま葬儀・お墓が変わる』、『最期まで自分らしく』、『墓をめぐる家族論─誰と入るか、誰が守るか』、『墓と家族の変容』、『子の世話にならずに死にたい─変貌する親子関係』、『より良く死ぬ日のために』、『桜葬─桜の下で眠りたい』ほか多数。