紙芝居で伝える平和への祈り

出浦由美子さん:

隙間を作らずに前の人との背にぴったり身を寄せて、足元を確かめながら徹夜で歩きました。ちょっとでも間を開けたら、道路の片隅にずらりと並んでいる現地人の追いはぎに遭うからです。

仙台市宮城野区に住む出浦由美子さん。

反戦、そして平和への祈りを込めて、自身の体験を紙芝居にして伝えている。

出浦さんは、3歳の時に終戦を迎える。当時、一家で朝鮮半島に暮らしていたが、終戦の翌年に日本に引き揚げてきた。

出浦由美子さん:

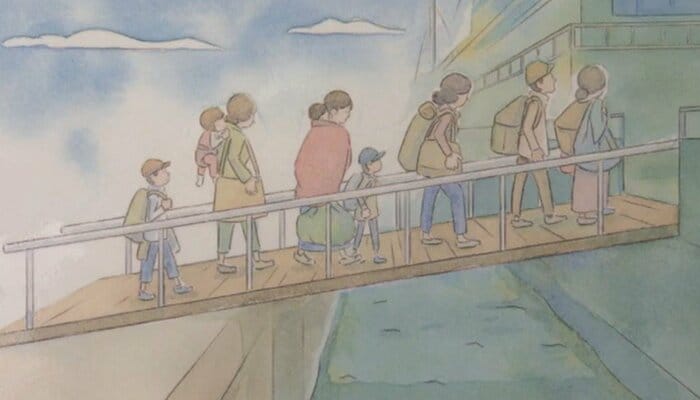

昭和21年(1946年)10月初め、ようやく待ちに待った通知が届き、いよいよ引き揚げの準備です。お母さんは「いずれ死ぬにしても、いくらかでも本国に近づきたい。まずは生きられるところまで生きよう」と心に誓ったのでした。

幼かった出浦さんには、ほとんど当時の記憶がないが、母親から聞いてきた過酷な体験を紙芝居の形式にまとめ、戦争を知らない世代にも平和の尊さを訴えてきた。

娘が生まれてすぐに招集された父

出浦さんの両親は秋田県出身で、家族は1936年から朝鮮半島の北部「新義州」で暮らしていた。

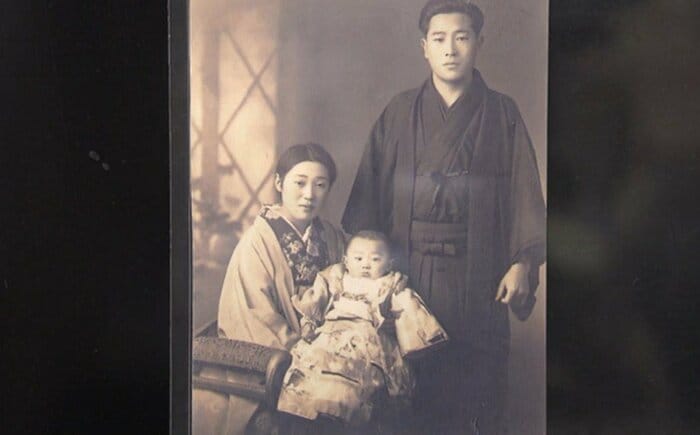

出浦さんの両親と5つ違いの兄が写った家族写真はあるが、出浦さんを含む一家4人での家族写真はない。出浦さんが生まれてわずか11日後に、父親が軍隊に招集され戦地に赴いたからだ。

出浦由美子さん:

昭和17年(1942年)の時には戦況が厳しくなって軍の動きを知られないように父親は真夜中、月夜の晩にコツコツ軍靴を鳴らしながら闇に消えていった。招集になった時は「もう生きて帰れないだろう」とよく言っていたと母親は言っていました。

母は、生後間もない出浦さんと5歳の息子と共に、異郷の地で涙もみせず夫を見送ったと言う。

それから約3年。終戦が告げられても、父のことは何一つ知ることはできなかった。母は、故郷の秋田に行けば夫に会えるのではという一縷の望みを賭け、2人の子どもを連れて引き揚げを決意する。しかしそれは、言葉にできないほど過酷な道のりだった。

朝鮮半島では略奪や暴力の危険に晒され、ようやく乗り込んだ引き揚げ船では食べる物もない状態でたくさんの人が亡くなったという。そんな体験を出浦さんの母親は、日本人が朝鮮半島で行なってきたことの報いだと話していた。

出浦由美子さん:

本当に怖い思いで略奪などに合いながら帰ってくるときに、かつて現地人を追いやって、そこの土地の物を奪いながら暮らしてきたから、今、こういう目に遭っていると感じたと言っていた。一日一日が命を繋いでいた状況だったと思う。

たどり着いた故郷 舞い込んだ訃報

1946年10月22日。一家は、長崎県佐世保の浦頭港にたどり着くことができた。その後、引揚列車に乗り換え上野駅へ。母と父の実家のある秋田に着くまでにはそこからさらに二日かかった。

もしかしたら、父に会えるかもしれない。子供たちを連れて帰ったよと、報告できるかもしれない。そんな思いを抱いて秋田に帰り着いたその日、一家は「父の戦死」を知ることになった。

「昭和19年9月4日死亡 満31才 戦死地・東部ニューギニア」

極寒の中、全身防寒着をまとって出征した父は、遥かかなた、熱帯の赤道近くで死を迎えていた。

出浦さんは2007年、日本遺族会が厚生労働省から補助を受けて実施している「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」の一環で、全国の戦争遺児とともに、その地に立った。

出浦由美子さん:

初めて思い切りお父さんと叫びました。聞こえるようにという思いで。一緒に行った人たちが皆一緒に泣いてくれました。同時に父親の遺骨はまだそこにあると、悔しい思いをかみしめながら帰ってきました。

平和は作り上げ、守っていくもの

生後10日で別れ、記憶に残っていない父。会いたかった、一緒に暮らしたかった父。そんな父を失った思いから、戦争のない世の中を願う気持ちは人一倍強いと話す。

出浦由美子さん:

一人一人、大切な命があって自分が好きなようにかけがえのない人生を全うする、花咲かせることができる、それが損なわれるのが戦争。だからどんなことがあっても戦争だけは絶対してはだめ。平和は黙っていて来るものではない。努力しながら作り上げて、守っていくものだと思う。平和は努力で守るもの。

出浦さんは、これからも家族を失った体験を語り続け、次の世代に向けて「平和の尊さ」は、決して当たり前ではないと強く訴え続ける。

出浦由美子さん:

戦争は嫌ですよね。命が一番守られる社会であってほしいと思うし、将来子供が大きくなった時、子供自身の気持ちや周りの人の気持ちを大切に出来るような大人になってほしい。

私たちも頑張るから子供たちも声を出して、「戦争反対」なんて言えない世の中になってしまってからではもう遅いので、皆さんと力を合わせながら、諦めずに頑張ってほしい。

仙台放送