本州との間を隔てる関門海峡をトンネルで潜り抜け、九州一円へと走る貨物列車。明治の昔から、その先頭に立つ機関車の一大拠点となってきたのが福岡県北九州市のJR貨物門司機関区だ。

鉄道マンや鉄道ファンが別れを惜しむ“いぶし銀”の機関車が、静かにたたずんでいた。

『銀釜』の愛称で親しまれた303号機

所属する約50両の機関車の中で一際、異彩を放つステンレス車体のEF81形303号機。特徴的な車体の色と機関車を意味する「釜」を組み合わせた「銀釜」の愛称で親しまれ、全国に熱狂的なファンを持つ門司機関区のシンボル的な存在だ。

多くのファンをひき付ける最大の理由は、その希少性にある。旧国鉄時代から50年以上、寝台特急や貨物列車を牽引し続け、全国でただ1両だけ、今に残っている。

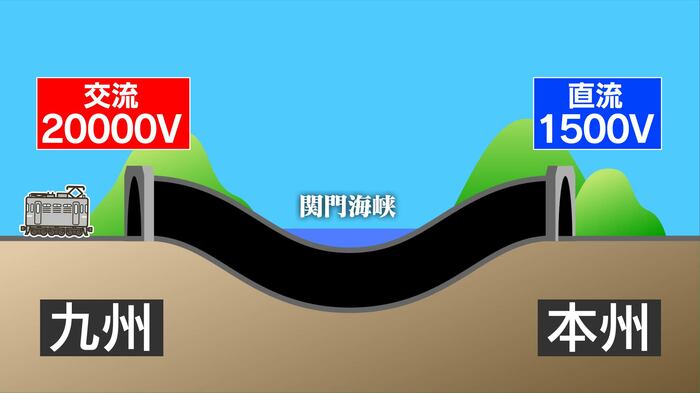

303号機が製造されたのは今から51年前の1974(昭和49)年4月。本州と九州を結ぶ関門トンネル専用に製造された。

直流1500ボルトで電化された本州と、交流20000ボルトの九州との間をそのまま走破できる交直両用で、もともとは専ら関門トンネルを行き来するための機関車として製造された。海水による腐食を防ぐため車体はサビに強いステンレスで覆われている。

関門区間の輸送が、より強力な新形式の機関車に置き換わったため、本来の用途に替えて鹿児島線や長崎線、日豊線での運用となり、今春のダイヤ改正で第一線を退くまで、九州一円の貨物輸送を担ってきた。

「前照灯点灯ヨシ 標識灯点灯ヨシ」

50年以上走り続けてきた門司機関区の最古参の機関車。デジタル全盛の時代にあって、運転席の速度計や電圧計などいくつも並んだアナログの計器と使い込まれたハンドルやスイッチが製造から半世紀の歴史を感じさせる。

圧縮空気の力で制御する旧来の方式のためブレーキが効き始めるまでに少し時間差があり、電気信号を用いる新形式の機関車より運転が難しいという。

「新形式の方が運転はしやすいんですけど、旧形式には旧形式のよさがあって…。旧形式は運転していて楽しいなという感覚はあります」と話す運転士の西原基史さん。乗務歴15年の西原さんは祖父の代から3代続く運転士一家で、父親もこの303号機に乗務していた。

「先輩たちの受け継いできたものを、僕よりも年齢が高い機関車とか設備を使えるのはすごいことだなと思いますし、みんなで動かしているひとつの列車だという意識でいつも運転してます」と西原さんは運転席に座る。

車両技術主任「もうほとんど“絶滅危惧種”」

この日、検修庫では303号機の最後の交番検査が行われていた。交番検査は3カ月に1度行われる大がかりな検査だ。

「私、“鳥籠”って言ってるんですけど、この中に入って整備します」と通称「鳥籠」と呼ばれる狭い場所に入って碍子(がいし)を磨くのは、この作業を取り仕切る車両技術主任の辛嶋隆昭さんだ。

「こういったものも全部、拭かないといけないですよね。中に入らないと届かないからですね。壊れる、悪くなる前に清掃してやるっていう感じですね」と長年連れ添った“相棒”に深い愛情を注ぐ。

「特別高圧」と呼ばれる心臓部の区画では大きなスイッチが動いて電流の接続と遮断を行い、交流・直流の切り替えを物理的に行う仕組みになっている。

「今も(このシステムを)使ってるのは古い国鉄時代の機関車ぐらいですかね。まあ電車でも一部残ってますけど、もうほとんど絶滅危惧種と言っていいんじゃないかな」。

最大のピンチ トラックと衝突 大きく損傷

歴代の技術者たちが大切に整備してきた303号機だが、2024年9月には最大のピンチに見舞われた。熊本・宇城市で踏切内に立ち往生していたトラックと衝突し、前面が大きく損傷したのだ。

翌年には引退が決まっていたためにそのまま廃車にすることも検討されたがー。

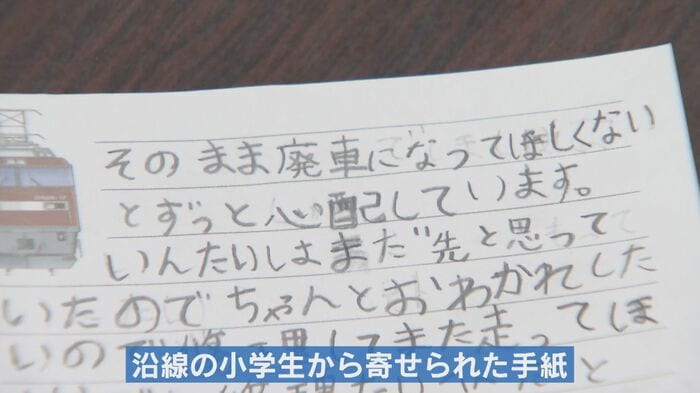

『そのまま廃車になってほしくないとずっと心配しています。ちゃんとお別れしたいので修理してまた走ってほしいです』(小学生からの手紙)

沿線の小学生を始め多くのファンから復活を願う声が寄せられたことも後押しとなり、JR貨物は303号機の修理を決めた。

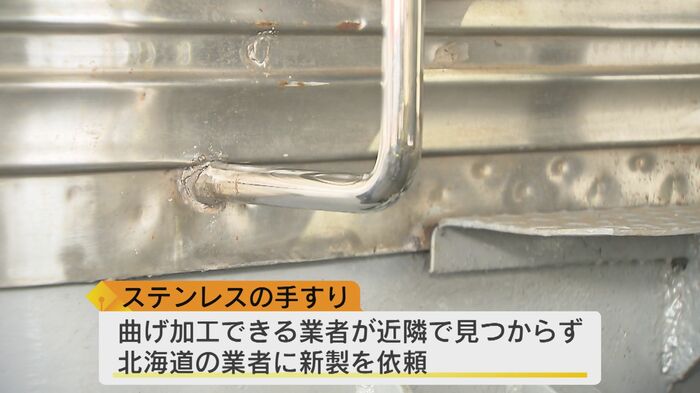

しかし、ステンレスは1度形が変わったのを叩き出すともろくなる。へこんだ車体は小型のジャッキで何とか内側から押し出せたが、潰れてしまった2本の手すりの交換は困難を極めた。

ステンレスのパイプを強度を落とさずに曲げられる加工業者がなかなか見つからなかったのだ。結局、人づてでたどり着いた北海道の業者に何とか作ってもらうことができた。

「ちゃんとした形でお別れするために直したというか、復活したというかたちです。やっぱりあんな手紙が来たら、直さないわけにはいかんですよね」と辛嶋さんは、当時の思いを口にする。

九州から北海道まで長い旅路に

事故から3カ月後、奇跡の復活を果たした303号機は定期運用に復帰して、2025年3月のダイヤ改正まで走り続けた。

その後は、予備機となって第一線を退いていたが、思いがけないかたちで有終の美を飾ることになった。

八幡の日本製鉄が、北海道新幹線用に製造した全長150メートルのロングレールを、長万部まで輸送する初の列車の牽引機に抜擢されたのだ。

門司機関区では始業前や空き時間に有志が集まり、車体を隅々まで磨き上げた。「機関車って言ってみたら会社の看板みたいなものですから、汚い機関車を出すわけにはいかないんでですね」と辛嶋さんも整備に余念がない。

北海道向けの一番列車は長いレールをしならせながら、鉄の街、北九州を走り抜け、関門海峡を越える。303号機にとってはそれが「最後の花道」となったのだ。

走った距離は地球から月まで4往復

それから半年。日常業務が続く検修庫のかたわらに303号機の姿はあった。現役当時同様に車体はピカピカ輝いている。通常であれば、役目を終えた機関車は解体処理されて金属くずとして売却されるが、303号機は7月の検査期限切れから3カ月が経つ今も手入れが尽くされ、機能をそのままに保っている。

現場の社員の間からも、門司機関区のシンボルとして全国のファンに愛される303号機を何とか保存したいという声があがっていて、JR貨物は今後について検討を始めているという。

303号機が51年間に走った距離は314万7000キロ。地球から月までを4往復もできる。大量消費や使い捨てが当たり前になった世の中で、半世紀以上前の機関車を大事に整備しながら安全に走らせてきた鉄道の現場には、日本の古き良き時代の実直さや勤勉さが今も受け継がれている。

(テレビ西日本)