グレーゾーンの子供を見守る上で親が注意しなければならないのが、子供の精神的な負担だ。学校での経験を通じて「自分は周りの子とは違うのでは」と子供自身が悩んだりしてしまうという。

「周囲の子供が容赦ない言葉を言うこともありますし、テストの点数で差が如実に出たりもします。学校の教員に理解がないと、我が子が傷つく言葉をかけられることもあります」

そうして親が気づかないうちに子供の自己肯定感が低くなり、思い詰めることもあるそうだ。

そこで、家族は「今日できたこと」「新しくできたこと」を共有するといった、フォローの機会を作ってみてほしいという。習慣にできると、子供の精神的な状態も確認しやすい。

親自身の心もケアを忘れないで

一方で、グレーゾーンの子供への対応に苦悩したり、孤独感を覚えたりして「親自身の心が傷ついているパターンも多い」とも指摘する。

ひとりで抱え込まず、家族みんなで支えられるのが望ましく、子供が通うクラスの親や、グレーゾーンの子供がいる親とつながるなどして“仲間”を作ってみてもいいと舟木さんはアドバイスする。

グレーゾーンは特性の影響で“苦手で難しいこと”を抱えているが、得意分野だと、突出したスキルやアイデア、集中力などを発揮することもあるそうだ。

「発達障害の方もそうですが、特性は環境によっては良い働きをすることもあります。親は悲観的にならず、子供の良いところにも目を向けてほしいです」

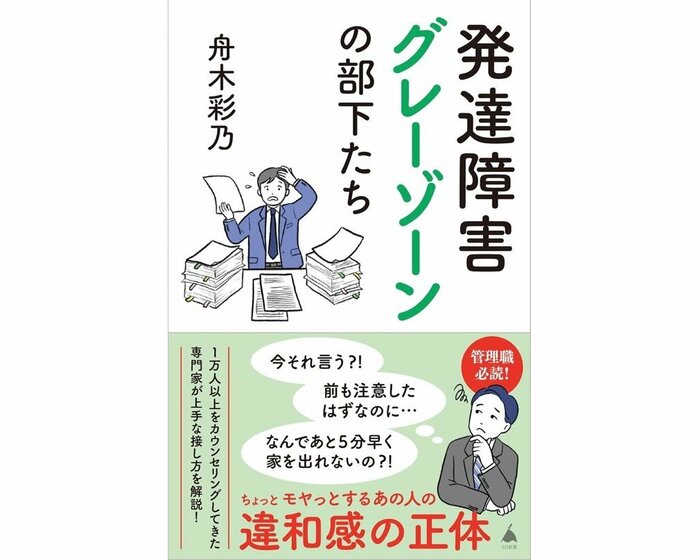

舟木彩乃

心理学者・カウンセラー。公認心理師・精神保健福祉士。博士(ヒューマン・ケア科学/筑波大学大学院博士課程修了)。約1万人の相談に対応し、中央官庁や地方自治体のメンタルヘルス対策に携わる。