自宅に置くとなると、保管上での留意点も気になるところ。住宅用消火器の使用期限は、本体のラベルに記載されており、製造年から約5年となっている。

「『5年経ったら絶対使えなくなるのか?』と言われると、そんなことはありません」。宮崎さんはそう言いながらも、例えば、容器の内面塗装が腐食して剥がれ、ノズルを詰まらせてしまったりする可能性がゼロとは言い切れない、とも指摘する。

また、住宅用消火器の容器は金属製のためサビて腐食すると、薬剤を放射するのに必要な圧力が抜ける、液体や粉末など内部の薬剤が漏れ出すことにつながるという。

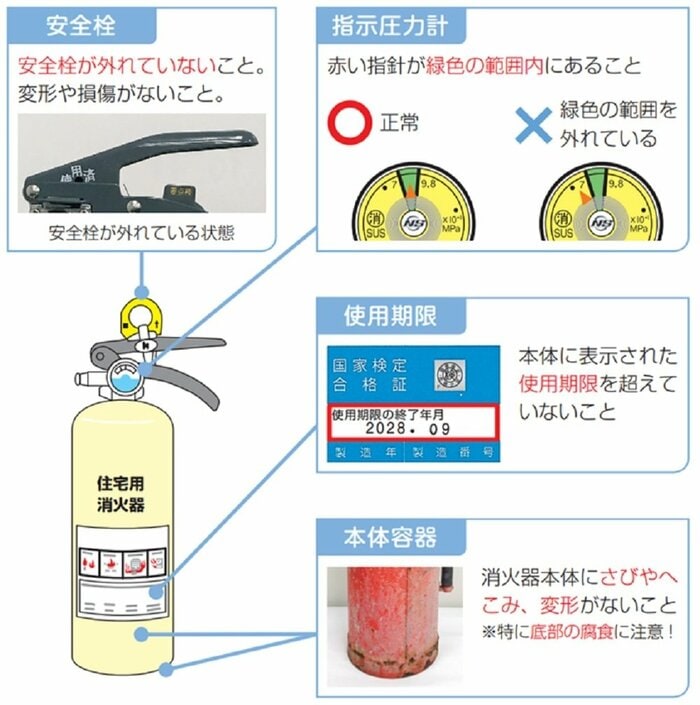

そのため、使用期限が切れていないかだけでなく、本体の容器にサビ、へこみや変形がないか、外面もよく確認をしてほしい。

他にも、消火器が誤って放射することを防ぐ「安全栓」が外れていないか。また、放射に必要な圧力がきちんと入っているのか、消火器のレバー付近にある「指示圧力計」をチェックする必要がある。

使用期限内であっても半年に1回は異常がないかの点検をすると安心だ。

使用期限を超えたものはリサイクル

住宅用消火器を使う機会がなくても、そのままにしてはいけない。点検で異常が見つかったものはもちろんのこと、使用期限を超えたものは処分する必要があるという。

消火器にはリサイクルシステムが構築されており、有償となるが全国約5000カ所にある回収窓口へ持ち込むか、引き取ってもらうことで処分できる。

近くの回収窓口は、「消火器リサイクル推進センター」に電話し、住所を伝えると、聞くことができる。また、スマホからでも「消火器リサイクル推進センター」のウェブサイトで検索が可能だ。

なお、回収された消火器は、リサイクル施設で解体され、容器の鉄の部分と粉末薬剤は全てリサイクルされる。再資源化率は90%以上になるという。

一般家庭への普及率は約45%

日本消火器工業会によると、消火器全体の年間製造数は約500万本。そのうち「住宅用消火器」の製造数は約50万本と全体の1割にとどまっている。一般家庭への普及率は約45%だという。

宮崎さんは「ご家庭の普及率が50%以下では低く、やっぱりもっと設置していただけなければと思います」と話していた。

住宅用消火器は、通販やホームセンターなどで販売しているという。「自分の家で火災は起こらない」と思わず、いざという時のために、家に備えることを考えてみるといいかもしれない。

(イラスト:さいとうひさし)

■家で火災が起きたらどうする?消火器を“上手に使う”ためのポイントはこちら

消火剤は“炎に目掛けて”ではない?意外とわかっていない「消火器」の使い方…素早く消す“3つのポイント”を東京消防庁が伝授