火災の拡大を防ぐためには、出火してまもない段階での消火が大切だ。そこで活躍する道具として“消火器”を思い浮かべる人は多いのではないだろうか。

しかし、存在を知っているだけでは意味がない。火災が発生した、もしくは、火災に遭遇した際は迅速かつ適切に行動したいところだ。

家で“もしも”があったとき、あなたはしっかりと使える自信があるだろうか?いざという時に役立つ「消火器の使い方」を、東京消防庁・防災安全課の担当者に教えてもらった。

消火器は「3ステップ」で使える

担当者によると、住宅火災の主な出火原因は次の4つだ。

・ガスコンロなどの「こんろ」

・寝たばこなどの「たばこ」

・電気ストーブなどの「ストーブ」

・電気コードなどの「コード」

生活の身近なところに火災の原因は潜んでいるが、日常生活でもし火災が起きたら、消火器をどのように使えばよいのだろうか?

担当者によれば「消火器自体の取り扱いは非常にシンプルです」とのこと。住宅用消火器と業務用消火器どちらも、次の手順で使うことができるという。

【消火器の操作方法】

(1)安全栓(ピン)を抜く

(2)ノズルを火元に向ける

(3)レバーを強く握る

薬剤は燃焼している物体に当てる

ただし、素早い消火につなげるには、3つのポイントがある。まずは、消火器の内部に入っている消火薬剤を炎ではなく「燃焼している物体に当てること」だ。

そのためには、燃焼している物体の近くまで消火器を運び、ノズルをしっかりと火元に向けてから安全栓を抜くことが重要。火元に行く前に抜くと、誤ってレバーを握ってしまい、消火する前に薬剤が尽きてしまう可能性がある。

また、消火器にホースが付いている場合は「ホースの先をしっかりと持つこと」が必要だ。ゆるく握ったりすると放射の勢いでホースが暴れ、消火に手間取るだけではなく、消火薬剤が目に入ったり、吸い込んでしまったりする恐れがあるという。

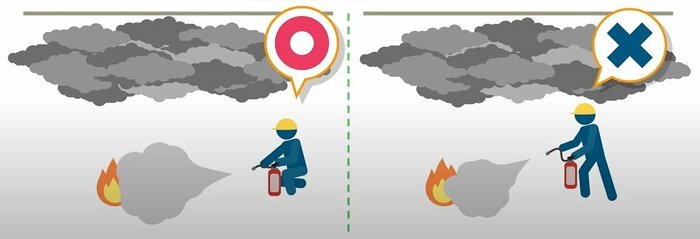

そして、消火器を扱う際には「姿勢を低くすること」も意識したい。煙は上にあがっていくので吸い込みにくくなるという。担当者は「ひとつの方法として、消火器を床に置いて使うと安定しますし、姿勢もおのずと低くなるため合理的です」と話す。