建物内で火災が起きると、上階から逃げなければならない状況も出てくる。そこで役立つ「避難はしご」の存在を知っているだろうか。

使い方の手順を知っているかどうかで、避難が遅れる可能性もあるという。火災時に命を守るポイントを、東京消防庁の担当者に聞いた。

火災時は階段や玄関が使えないことも

避難はしごは、マンションやアパートなど、集合住宅の上階に住む人が使うもの。平常時はあまり目立たないので存在感が薄いかもしれないが、重要な設備だそう。

「火災時は炎や煙などで、階段が使えない、部屋の玄関から出ることが難しくなることもあります。そんなときでも確実・安全に避難するためのものです」

避難経路がふさがったような状況でも、逃げられる“もしもの備え”のような存在なのだ。

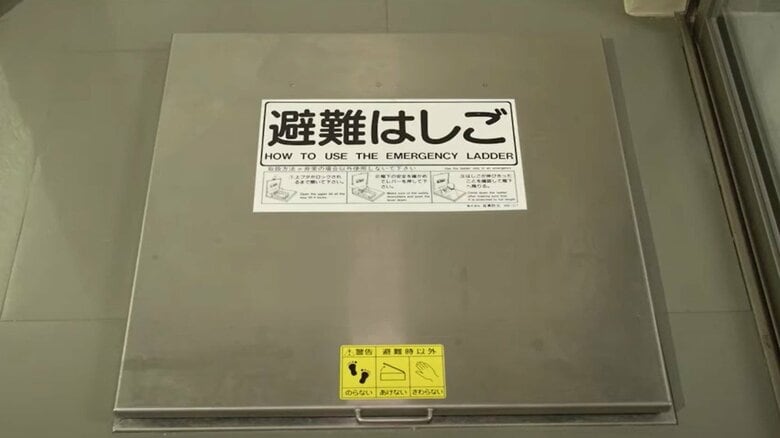

種類は「ハッチ式」と「吊り下げ式」の2つ。ハッチ式は、金属製のはしごがベランダ(バルコニー)の床に埋め込まれたタイプで、マンションなどに導入されている。

吊り下げ式は、金具などで構成されたいわゆる「はしご」だ。保管用の箱に入っていて、2~3階建てのアパートなど、規模が比較的小さな建物に採用されている。

「集合住宅だけではなく、商業施設やオフィスビルにも設置されていることがあります。家庭だけではなくて、職場などでも使う可能性があると言えますね」

【ハッチ式】作動前の確認が大切

実際にはどう使えばいいのだろうか。集合住宅での使用を想定し、使い方の手順や気を付けたい点を教えてもらった。

【ハッチ式の使い方】

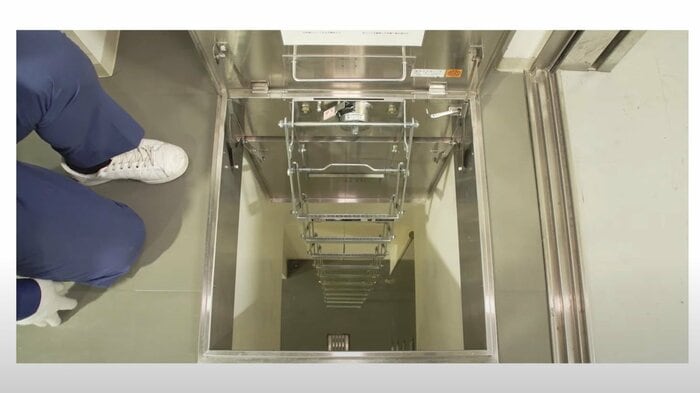

(1)ベランダの床に埋め込まれた、ハッチのふたを上に開く。開き切ると固定される。

(2)内部に折り畳まれたはしごがあるので、目視でサビなどの問題がないことを確認する。

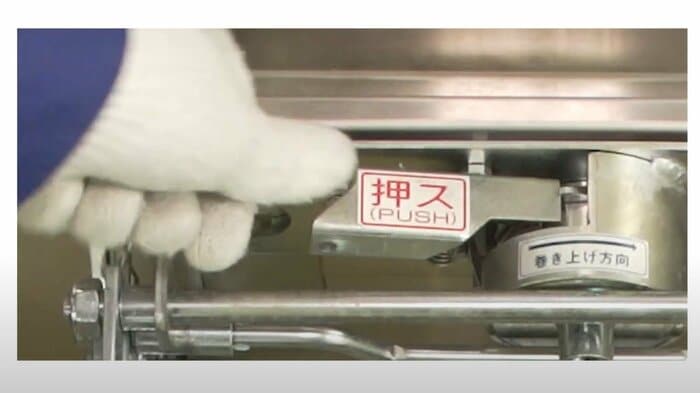

(3)作動用のボタンを押してストッパーを解除すると、はしごが下に伸びていく。

(4)はしごが完全に伸びきってから、下の階にゆっくりと降りていく。

使う場合の注意点は、ストッパーを解除する前には必ず、ハッチから見える下の状況を確認しておくこと。はしごが伸びたとき、人に当たるとけがをすることがあるそうだ。

「ふたの裏面に、使い方がイラスト付きで説明もされているので、迷った場合はそちらを読んでみてから、作動させるのも良いでしょう」