2020東京オリンピック・パラリンピック(以下東京オリパラ)まで、残すところ約1年。東京では1964年以来、56年ぶりの開催だ。前回は戦後復興の象徴であると同時に、初めて「パラリンピック」という名称がつけられた大会だった。

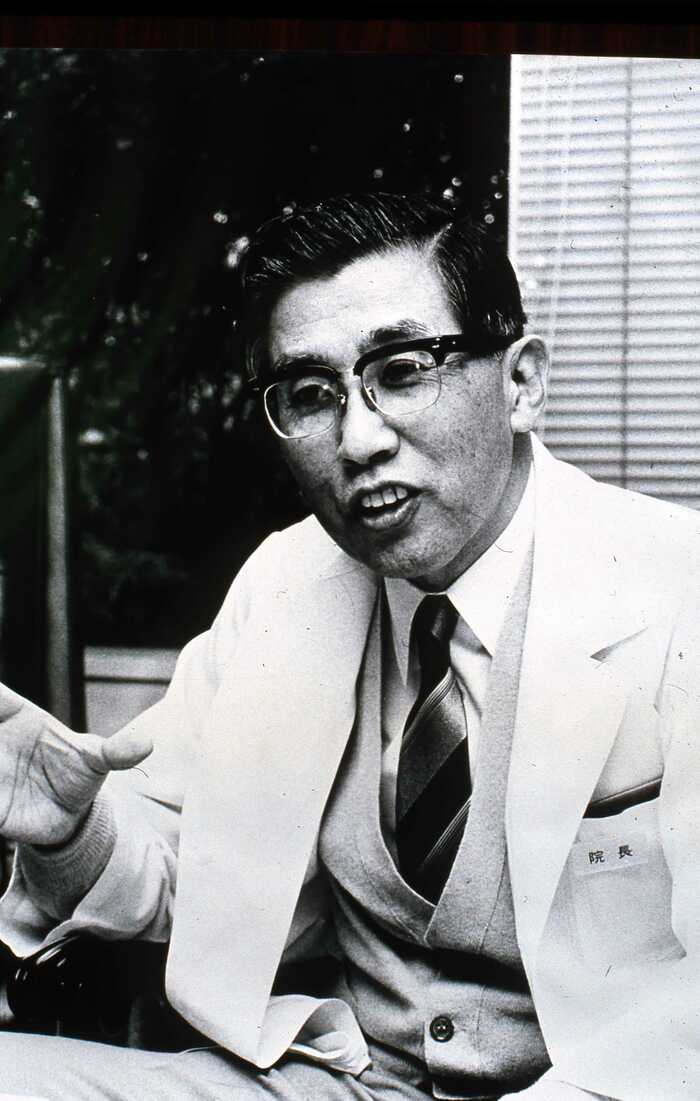

「日本のパラリンピックの父」と呼ばれるのは、大分県別府市生まれの医師、中村裕博士(1927~84)。いまNHKの大河ドラマ「いだてん」で東京オリンピックの招致活動に尽力した人々が描かれているが、世界初のパラリンピックを招致したこの医師のことはあまり知られていない。

今回は、東京パラリンピック開催の大役を任された中村に、次々と降りかかった難題をどう解決していったかを紹介する。

2日徹夜で選手村にスロープをつける

東京パラリンピックはオリンピックが終了した翌月の11月8日から12日までの5日間、都内渋谷区にあった運動場「織田フィールド」で行われることになった。中村らはさっそく世界34か国に向けて大会の招待状を送った(うち22か国が参加) 。

東京パラリンピックの準備は、日本人のみならず世界中の関係者にとって前例の無いことばかりだ。会議では選手団の入場行進の順番から協議が始まり、外国からの選手団の受け入れや、通訳のボランティア集め、そして運営資金を募ることなど課題は山積みだった。

また国内にはパラリンピック開催に対して批判も多くあり、中には「パラリンピックよりいま必要なのは、障がい者の支援施設をつくることだ」という声があった。

しかしこうした声に中村は、「日本では社会復帰の訓練をしても、ほとんどの障がい者が活かされていないじゃないか。パラリンピックをきっかけに、スポーツによる社会復帰に真剣に取り組む機運が高まるのはいいことでしょう」と反論した。

中でも難しかったのは、選手村の宿舎を障がい者が滞在できるよう改修することだった。代々木のオリンピック選手村は当時、日本オリンピック委員会の管理下にあり、オリンピック選手が引き上げる11月4日まで、パラリンピック側が手を付けることができない。

しかしパラリンピック選手村の担当者たちは、明け渡された4日から、選手たちがやってくるまでの2日間、徹夜で宿舎や食堂の出入り口にスロープをつけ、会場の特設スタンドを完成させた。

「まさに日本人ならではの離れ技だな」

完成した選手村を見ながら中村は誇らしく思いつつも、感慨にふける時間はなかった。

「ついに、いま日本で開かれた」

東京オリンピックは、マラソンのアベベ選手の快走や女子バレーボールで「東洋の魔女」と呼ばれた日本代表の大活躍に、日本中が熱狂して幕を閉じた。この時の女子バレーボール「日本vsソ連戦」のテレビ視聴率は66.8%で、スポーツ中継史上最高としていまだに破られていない。

そして東京パラリンピックは翌月8日、織田フィールドで幕を切った。

大会名誉総裁の皇太子殿下、美智子妃殿下(現上皇・上皇后両陛下)ご臨席のもと、4千人の観衆が見守る中、午前10時から選手・役員約560名の入場が始まった。行進の最後は開催国日本の選手団。53人の選手を率いる選手団長を務めたのは中村だった。

「ついに、いま日本で開かれた」

国立競技場で開かれたオリンピックの華やかさに比べると、パラリンピックの開会式はこじんまりとして見えた。しかし、ストーク・マンデビルで車いすバスケットボールに衝撃を受けたときから、中村は障がい者のスポーツを普及させようと走り回ってきた。そしてとうとう日本で、パラリンピックが開催されたのだ。

競技はアーチェリー、車いすバスケットボール、車いすフェンシング、水泳、卓球、パワーリフティング、スヌーカー(ビリヤードの一種)、ダーチェリー(アーチェリーの一種)、陸上競技の9競技。そのうち陸上には、こん棒投げ、円盤投げ、やり投げ、やり正確投げ、砲丸投げ、車いすスラローム、車いすリレー、車いす競争といった種目もあった。

日本は53人の選手が参加したが、まだスポーツをする障がい者はほとんどいない時代だ。「まずは選手になれそうな患者を集めよう」と、障がいをもつ前に少しでもスポーツ経験のある患者には片っ端から声をかけたような状況だった。

「外国人と日本人選手は日常生活が違う」

大会の総合成績は、1位がアメリカ、2位イギリス、3位イタリアと欧米が上位を独占し、日本は参加国中13位の成績だった(金メダル1、銀メダル5、銅メダル4)。

この結果をみながら中村は、日本と外国の差をあらためて強く感じた。

「外国人選手は筋骨が逞しいし顔色もいいが、日本人選手は弱々しく顔色も悪い。この差はスポーツを普段やっているものと、やっていないものの違いばかりじゃない。日常生活がまるで違うんだ」

実は中村は大会期間中、外国人選手たちに「彼らがどんな日常生活を送っているのか」アンケート調査を行っていた。調査で就職状況を聞くと、7割の選手が仕事を持っている。特にリハビリの進んでいるイギリス、フランス、オーストラリアなどは、ほぼ9割の就職率で、その職種も神父、弁護士、会計士、技師、営業、記者、機械工、事務員など様々で、給料も健常者と全く差がなかった。

一方日本人選手で職業があるのは、53人中たった5人で、しかも自営業ばかり。無職の48人はすべて自宅か療養所住まいで自立さえしていなかった。アンケート調査の結果を見ながら中村は、「元気がないのは当然だな」と思った。なぜなら欧米の選手は「自立した個人」なのに、日本人選手は「保護を受ける患者」だったからだ。

「外国に負けてはいられない。戦いはこれからだ 」

大会期間中救護班にいた関係者は、会場で外国人選手が生き生きと動いているのを見て驚いたと言う。

「身体能力もそうですけれど、社交が凄かったです。パーティ会場でも車いすで自由に動き回って交流するし。一方で日本人選手は会場の端でじっとしていて。言葉の問題もあるとは思いますが、そもそも日本の障がい者はふだん外出することが無いですから、社交の場に慣れていないんですね」

障がい者の自立の大切さを肌で感じた中村は、選手団の解団式で選手たちにこう言った。

「社会の関心を集めるためのムードづくりは終わりました。これからは慈善にすがるのでなく、身障者が自立できるよう施設を作る必要があります。外国に負けてはいられない。そのためにも社会復帰ができる施設を必ず作らなければならない。戦いはこれからです」

障がい者が働くことは、当時の日本社会の誰もが難しいと思っていた。

しかし中村は生涯をかけ、日本初の本格的な障がい者施設「太陽の家」をつくり、障がい者の雇用が 当たり前の社会を作ったの だ。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】

【写真提供:社会福祉法人 太陽の家】