今月は認知症月間だ。2012年に世界各国で始まり、認知症に関する理解促進と啓発が行われる。日本では約700万人、65歳以上の約5人に1人が認知症と推計されていて、正しい理解と社会の受け入れが急務とされている。

「認知症世界の歩き方」映画化…著者と監督インタビュー

そんな中、ベストセラーとなっている「認知症世界の歩き方」が映画化されることになった。著者の筧裕介さんと監督を務める田村祥宏さんにその狙いを聞いた。

認知症の人が困るのはデザイナーの敗北か

20万部のベストセラー「認知症世界の歩き方」(ライツ社)は、認知症のある人々が経験する世界を旅することで、誰もが「認知症とは何なのか」を楽しく学べる本だ。著者の筧裕介さんはデザイナーとして数々のデザイン賞を受賞しているが、認知症の研究者でも医療分野の人でもない。そんな筧さんがなぜ認知症の本を書くことになったのか?

その理由を聞くと筧さんは「以前から認知症に興味をもっていましたが、家族に当事者がいるということではありません」と話し始めた。

「私は『デザインは人の認知機能を支えて寄り添うもの』と思っています。例えばサインや目印でトイレの場所がわかるとか、デザインが機能していれば認知が低下してもトイレに行けるはずです。だから認知症の人が生活に困るのは、私たちデザイナーの敗北ではないかと思うのです」

筧さんはデザインの力によって社会課題の解決に取り組むプロジェクト「issue+design」の代表を務めている。

認知症本人の困りごとを理解してもらいたい

筧さんは2018年ごろから認知症の研究プロジェクトに参加して、約500人の認知症の当事者にインタビューした。その中で認知症の人がどんなトラブルを抱えているかを知り、社会に共有したいと考えるようになった。

「当時認知症の方の手記などが出版されていましたが、残念ですが読む人は少なかった。そこで多くの人に認知症の本人の視点を理解してもらおうとチャレンジしたのがこの『認知症世界の歩き方』なのです」

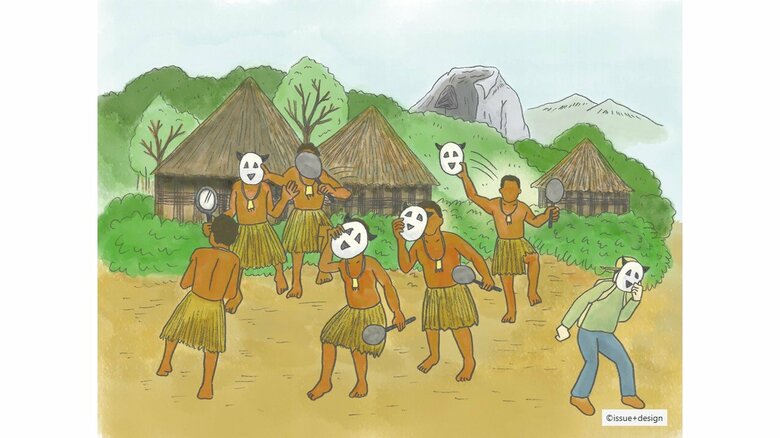

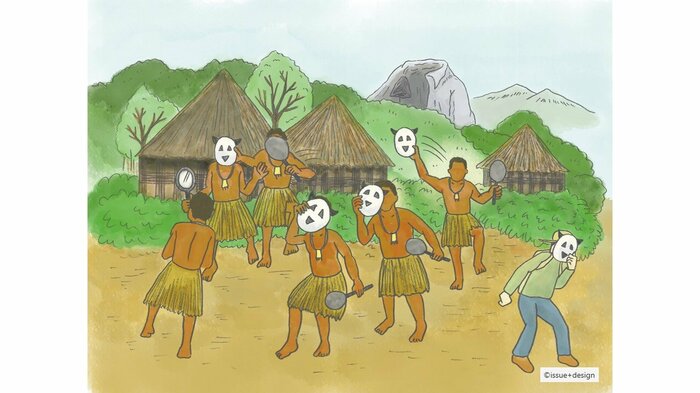

「認知症世界の歩き方」では、認知症本人の視点で世界がどう見えるのかを旅をしながら体験できる。たとえば生活の中で様々なことを忘れてしまう困りごとを、乗り込んだら記憶を失い行先が分からなくなる「ミステリーバス」としたり、人の顔が分からなくなる困りごとを「顔無し族の村」にしたり、あてもなく徘徊することを「アルキタイヒルズ」と呼んだり。読みながら「そうか、認知症の人にはこう見えるのか、こう感じるのか」と体験することができるのだ。

「認知症は怖い」ではなく共生社会を目指す

この本はベストセラーになり、テレビでアニメ化もされた。また認知症への関心の高まりから、認知症をテーマにした様々な映画が公開された。しかし筧さんはこうした映画の認知症の描き方に不満があったという。

「どの映画も家族の視点で描くので、観た人たちは『認知症って怖いね。絶対になりたくないね』となるから、認知症になっても幸せに生きていけることが伝わらない。昨年政府は認知症基本法を制定し、認知症の方との共生社会を目指しています。いまこそ新しい認知症観が必要です」

「認知症世界の歩き方」の映画化について、田村祥宏監督は「僕にとっても挑戦ですね」と語る。

田村監督は2023年に、映画「Dance with the Issue:電力とわたしたちのダイアローグ」を制作し、電力・エネルギー問題という社会課題を取り上げた。

「認知症=絶望という負のイメージを映画というエンターテイメントを通じて変えることができればと思っています。ただしそれは、明るく誇張した物語を描くことではありません。書籍にあるような、認知症に対する正しい認識を世の中に広めたいのです」

認知症への理解が絶望を払しょくする

映画は今秋クランクインするが、田村監督は「ロードムービーになります」と語る。

「自宅や施設を舞台にした日常を描いた映画は既に沢山あります。この映画では日常から外に出て行く中で、認知症による困りごとに対して、どういうスタンスでいると人は幸せで人間らしく豊かな状態でいられるのかという映画にしたいと思っています」

とは言え、一般の人には認知症に対する「負のラベル」は強い。田村監督はこう続ける。

「かといって認知症の困りごとが無くてすべて幸せだとか、努力の末に希望に変わりましたという世界を描くのも違うと思います。認知症の方に対する正しい理解や接し方が広まり、お互いにコミュニケーションを取れる、つながりを失わない世界が、絶望のイメージを払拭することにつながると思います」

「早く知ることができてよかった」という映画に

映画に出てくるのは家族関係に複雑さを抱える家族だという。バラバラな家族の父親が認知症になる。

「僕は20代の頃、住み込みで介護施設で働いていました。入居者の殆どが認知症当事者の方々でしたが、当然ながら毎日、穏やかに楽しく日常を過ごしてらっしゃいました。しかし、御家族とは色々ある。記憶が失われていく中で、それまでやり過ごして向き合ってこなかった家族のひずみに、みんなが向き合わざるをえなくなる。認知症は、そのキッカケになっているのだと感じていました」

筧さんは映画に対してこんな風に期待している。

「いま認知症の方が生きている世界を表現する映画はたくさんありますが、映画が終わって『認知症って怖いよね、絶対になりたくないよね』という会話が出てしまう。この映画は『認知症世界の歩き方』の読後感のように『早く知ることができてよかったね』という映画にしたいですね。だから普通の中高年の方に観てもらい、認知症への怖れや怯えが無くなってほしいと思います」映画は来年公開される予定だ。