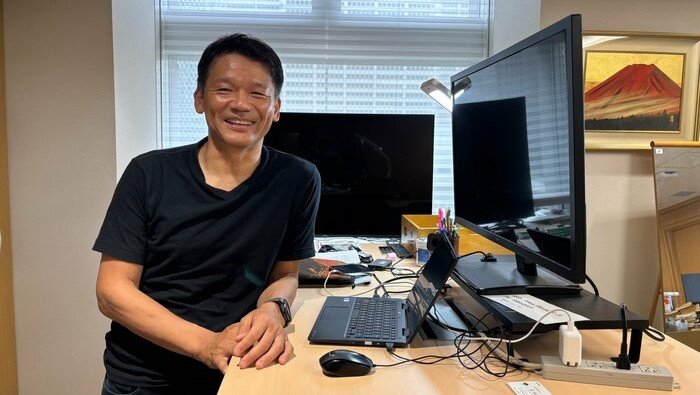

東京都庁のDX化が止まらない。2025年「東京都公式アプリ」をリリースし、今後各種行政手続きがアプリからワンストップでできるようにするという。さらに内製によるデジタルサービスの開発も始まった。そのDXをけん引するのが副知事の宮坂学氏だ。ヤフー社長から電撃的に転身してからいよいよ副知事6年目となった宮坂氏に、今後の都庁DXの姿を聞いた。

スマホで都民とつながるのは必須

「デジタルでつながる。それもスマホでつながるのは必須だと思うんですよ」。

こう答えるのは東京都副知事の宮坂学氏。東京都では今年2月に「東京都公式アプリ」をリリースした。まずはポイントアプリとしてスタートし、ボランティア活動などに参加するとポイントが貯まり、auPAYやd払いなどの決済ポイントや都立の施設のチケットと交換できるようになった。秋以降にはこのアプリでマイナンバーを使った本人認証機能を導入し、将来的には各種行政手続きもできるようにしていくという。

「東京都公式アプリ」開発の陣頭指揮を執ったのが宮坂氏だ。

宮坂学副知事:

郵便物や行政窓口だけでなく、スマホでも都民とつながる選択肢を新たに提供したいと思いました。いずれ行政手続きはすべてデジタル、スマホでできるようにして、たとえば『知りそびれ』を無くすために行政から都民へデジタルで情報を届けることもやっていきたいです。とにかく選択肢を増やすということですね。

デジタル化の際に宮坂氏は「“誰一人取り残されない”ことを大切にしたい」という。

宮坂学副知事:

高齢者や障害のある方には、引き続きヒューマンタッチのものを残すつもりです。たとえば高齢者向けのスマホ教室は、絶対にやめてはいけないと思います。また情報保障については昨年、スマートシティの先行エリアである西新宿で、視覚障害のある方がレストランで食事を楽しむために入店まで遠隔のオペレーターがスマホで音声誘導し、お店も視覚障害の方が来ることを事前にわかるようなサービスをやってみました。情報保障に関わるスマートシティの取組を今後もやっていきたいと思います。

デジタルのための人材育成と組織作り

2019年に宮坂氏はヤフー社長から都庁副知事に転身し都庁DXを推進してきた。就任当時立ち上げたプロジェクトは「5つのレス」、ペーパーレス、はんこレス、キャッシュレス、FAXレス、タッチレスだった。

(関連記事:https://www.fnn.jp/articles/-/96136)

宮坂学副知事:

急にDXや内製と言っても難しいので、少しずつアナログなものをデジタルにすることから始めましたね。就任当時はどの部屋に行ってもモニターもラップトップもありませんでした。しかしいまは会議の出席者全員がラップトップをもってきます。そういう意味では景色が変わりましたよね。行政手続きは当初デジタル化率が5%でしたが、今84%まできていて、あと数年で100%までいくと思います。

さらにこの間に注力したのが「氷山の下の部分」と宮坂氏が言う組織作りだ。

宮坂学副知事:

デジタルサービスが氷山の上の部分だとすると、そのサービスに何か変化を起こすには下の部分である人材や組織を変えないといけない。そのためにICT職というデジタルの専門人材をつくり、どの部署に異動してもデジタルのことしかやらないことにしました。またデジタルサービス局を作るなど、組織や制度面のイノベーションはかなりできたかなと思います。

品質のいいデジタルサービスを作る

では次の都庁DXの挑戦は何なのか?宮坂氏は「品質のいいデジタルサービスをつくること」だという。

宮坂学副知事:

いまやっているのが『デジタル化するのなら、品質のいいデジタルサービスをつくる』という取り組みです。中でも次の大きな挑戦となるのが、都と区市町村をまたぐデジタル化です。

東京都は2023年、「一般財団法人GovTech(ガブテック)東京」を設立した。

(関連記事:https://www.fnn.jp/articles/-/525156)

宮坂学副知事:

いま子ども・子育て分野のデジタル化を、GovTech東京主導で行っています。なぜなら子育て世代はほぼスマホユーザーだからです。アプリからプッシュでお知らせが届いたり、保育園探しの際にスマホで予約から申請までワンストップでできるようにします。

アプリ開発を内製化する理由とは

また、「東京都公式アプリ」の開発を、東京都とGovTech東京の内製で進めていくという。これまでベンダーへの発注が中心だった東京都のデジタルサービスを内製化で進める理由を宮坂氏はこう語る。

宮坂学副知事:

かつてはベンダーにすべてお願いしていましたが、今、都庁では技術者が増えているので、内製もできるようにするという選択肢を持つことが大事。よき発注者としての仕事もある一方で、すべて内製にして日々利用者の声を聞きながら改善をすることにも挑戦したいです。これまでの行政のように年に1回予算をとって翌年に直すやり方をすると、提案を受けて改善するまで年単位の時間がかかります。しかし内製だと1週間に1回、年間50回改善することもできます。

「行政を夢のある業界にしたい」という宮坂氏にとって、デジタルはコストではなく世界にもつながる公共財だ。東京都庁のDXがどこまで進むのか目が離せない。