私たちがほとんど毎日食べているお米。けれど、生活の中に当たり前にあるものだからこそ、実は知らないことも多いもの。おいしい炊き方や上手な保存方法など、知っているようで知らない話を、お米に魅了されて新聞記者から米農家に転身し、現在は「お米ライター」として活躍する柏木智帆さんが綴る。

炊いたごはんが食べきれない。そんなとき、ご飯を密閉して冷凍して、食べるときに電子レンジで温めるという人が多いのではないでしょうか。

今回は、そうした王道ではない、余ったご飯の楽しみ方をお伝えします。

でんぷんの特性って?

なぜご飯は「硬い生米の状態」から「おいしく食べられる状態」に変わるのでしょうか。

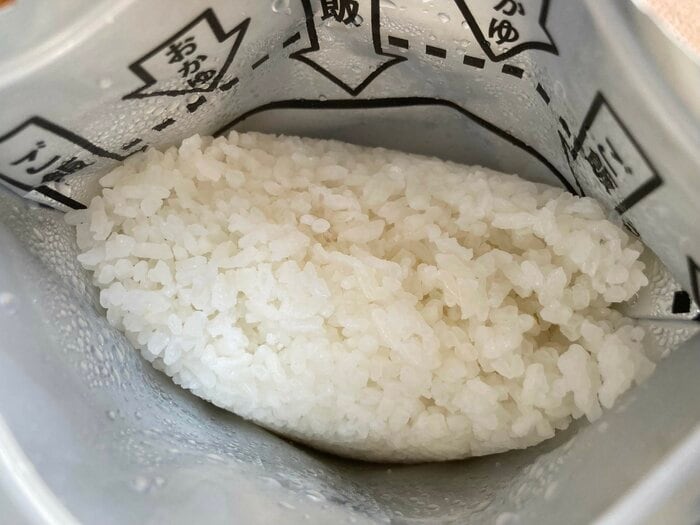

生米は消化しにくい「生でんぷん(ベータでんぷん)」ですが、ここに水を加えて加熱すると、でんぷんが糊状になって消化しやすい「糊化でんぷん(アルファでんぷん)」になります。つまり、ご飯です。

このご飯を冷やしたり乾燥させたりすると、でんぷんが老化して「生でんぷん」に戻ります。

たとえば、災害備蓄用の「アルファ化米」は、ご飯を乾燥させて「生でんぷん」にした状態になっています。ここに湯や水を注ぐだけで食べられるのは、「生でんぷん」に水と熱を加えることで、再び「糊化でんぷん」(ご飯)に戻るからです。

パックごはん(包装米飯)もアルファ化米と同じ原理です。こちらはアルファ化米に比べて水分量が多い状態になっていて、電子レンジか湯煎による加熱で「糊化でんぷん」(ご飯)に戻すことができます。

こうしたでんぷん特性を利用すると、余ったごはんを冷凍以外の方法でも楽しむことができるのです。

崩壊しにくい焼きおむすび

たとえば、「崩壊しにくい焼きおむすび」。