九州最北端に位置する政令指定都市・北九州市。かつては官営八幡製鉄所の開設とともに『鉄の街』として栄え、日本の高度経済成長を支えてきた。

ピーク時の人口は100万人を超えていたが、産業構造の変化とともに減少の一途を辿り、2025年3月時点で90万4千人余り。その後も減少は止まらず、11月にも90万人を割るのがほぼ確実な状況となっている。

若者世代の流出 進む高齢化

九州初の100万都市として発展してきた北九州市。ただ、1979年をピークに人口は減少の一途を辿り、11月にも90万人を割るのが確実な情勢となっている。

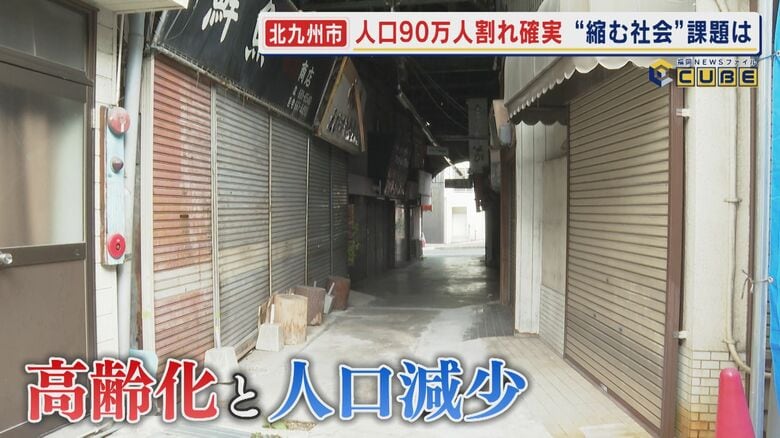

北九州市発展のエンジンだった八幡製鉄所のお膝元で街の変化を間近で見てきた八幡東区の枝光本町商店街。

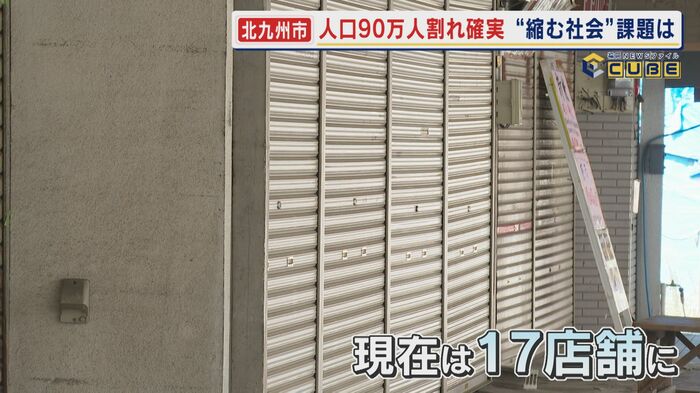

製鉄所で働く人たちの生活を支え、ピーク時は100店舗以上が軒を連ねた商店街だが、現在は17店舗にまで減っている。シャッターを開けると、中には小さな店舗が営みを続けてきた跡がそのまま残っていた。

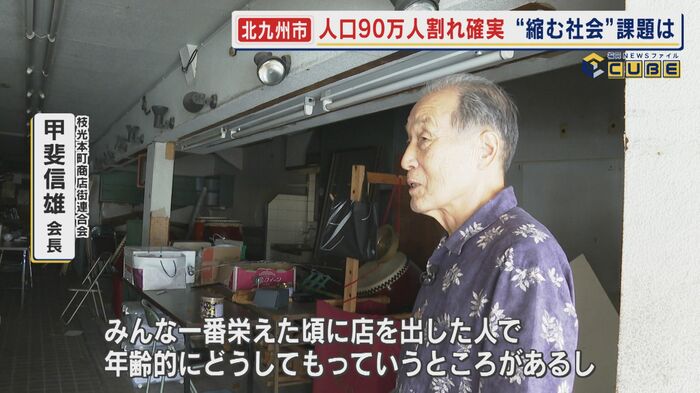

枝光本町商店街連合会の会長、甲斐信雄さんは「やっぱり年齢的なこともあるんですよ。一番、栄えた頃にみんな店を出した人で、もう今は年齢的にどうしてもっていうところがあるし…。どうしても製鉄の栄えた時に、みんな住んだ方だから。地形を見ても分かる通り、山の上に家を建てている。若い人は帰ってこない」と現状を話す。

八幡東区は、人口に占める高齢者の割合が35.9%と市内で門司区に次いで2番目に高く(2025年3月時点)、商店街でも店の経営者、買い物客、ともに高齢化が進んでいるのが実態だ。

それでも買い物や交流の場として、商店街は地域にとっては欠かせない存在で、家と商店街を繋ぐ乗り合いタクシーが生命線となっている。

しかし2024年、運行を担っていた地場のタクシー会社が廃業。現在は、市の補助を受けた大手タクシー会社が引き継ぎ、高齢者の生活を支えている。

乗り合いタクシーの利用客に話を聞くと「買い物に行く時とか、タクシーを利用します。枝光は特に坂が多いから助かってます」(80代女性)や「私も主人も運転免許がないから、タクシーがなくなったら困ります」(70代女性)とタクシーの存続は死活問題だ。

1日の利用者は約130人。ピーク時と比べ、3分の1程度まで落ち込んでいて、利用者をさらに増やすことが求められている。

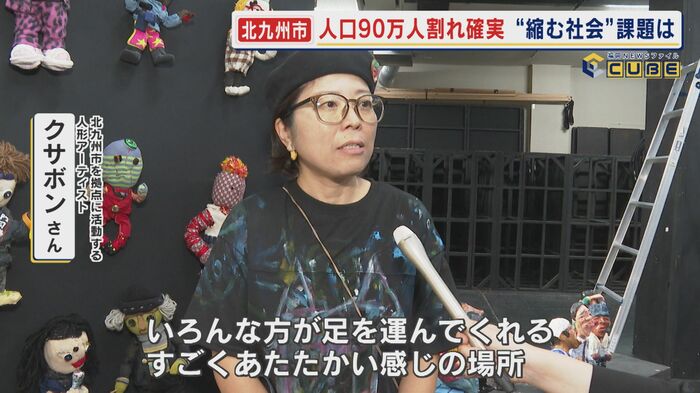

そこで、地域を訪れる“目的”を作ろうと乗合タクシーを運行する第一交通と地元の舞台会社が共同で運営しているのが「アイアンシアター」だ。

9軒が焼ける火事から復活できず

シアターの名の通り、劇場としての活用はもちろん、さまざまな展示なども行える施設になっている。

北九州市を拠点に活動する人形アーティストのクサボンさんは「商店街の方たちとも交流があって、遊びに覗いて来てくれたり。いろんな方が足を運んでくれて、なんかすごくあったかい感じの場所ですね」と話す。

枝光本町商店街では、2022年10月、空き家から火が出て9軒が焼ける火事が発生した。現在、建物は取り壊され、周りは全てシートで覆われているが、特に活用されることはなくそのままになっている状態だ。

当時、けが人はおらず、被災した店舗は再建しようと努力したが、高齢化や後継者の問題で結果的に店を畳んだところも多かったという。

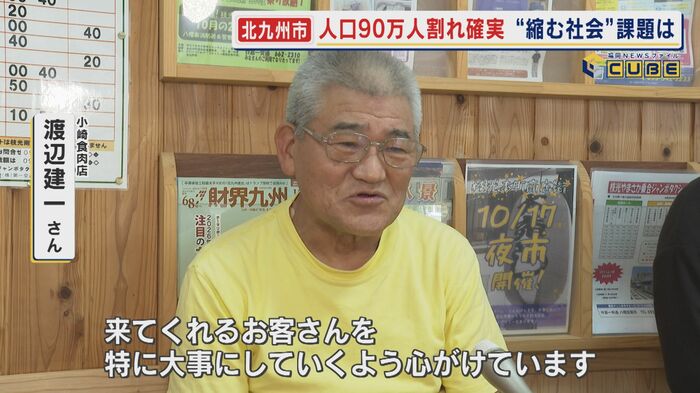

ただ、商店街側も衰退を止めようと取り組みを進めている。3年前の火事で被災した後、新たに店を建て替えた小崎精肉店。店主の渡辺建一さんは78歳だが、50代の息子が店を継いでくれることになり、建て替えを決心したと話す。

精肉店の渡辺さんは「お店を新しくして、お客さんの年齢層が若くなりまして、もう喜んでます。来てくれるお客さんを特に大事にしていくよう、そう心がけています」と話す。

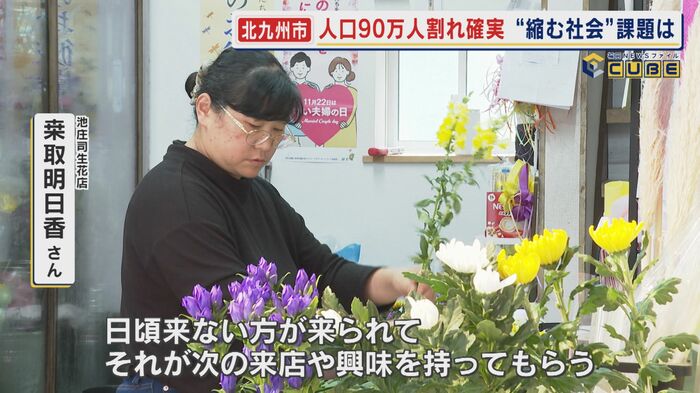

また、火災現場の隣に店を構える池庄司生花店。店に立つ桒取明日香さんは、商店街では若手にあたる50代だ。残った商店で協力し合い、さまざまなイベントを企画し、商店街を“人を増やす”きっかけの場所にしたい考えだ。

生花店の桒取さんは「どこも正直、みんな厳しい状態ではあると思うので、少しでも商店街に目が向いてもらえればいいなという感じで頑張っています。日頃、来ない方が来られて、それが次の来店や興味を持ってもらうきっかけになれたら」と話す。

高齢化と人口減少という課題を抱えながら“縮む社会”の中で、地方はどのように暮らしを守っていくのか。課題先進都市とされる北九州市のあり方が注目されている。

(テレビ西日本)