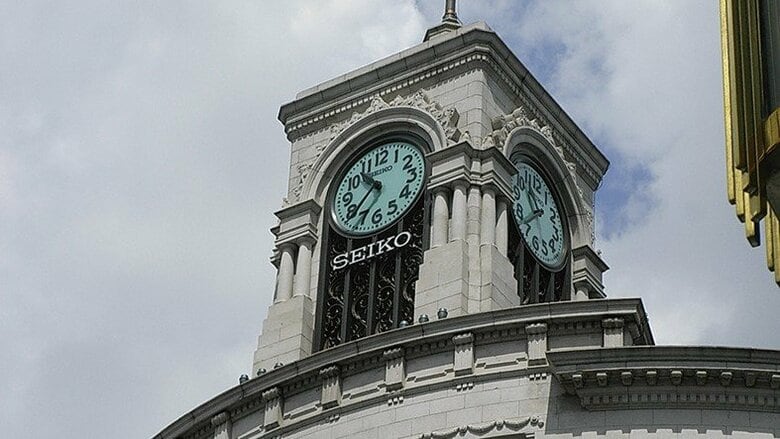

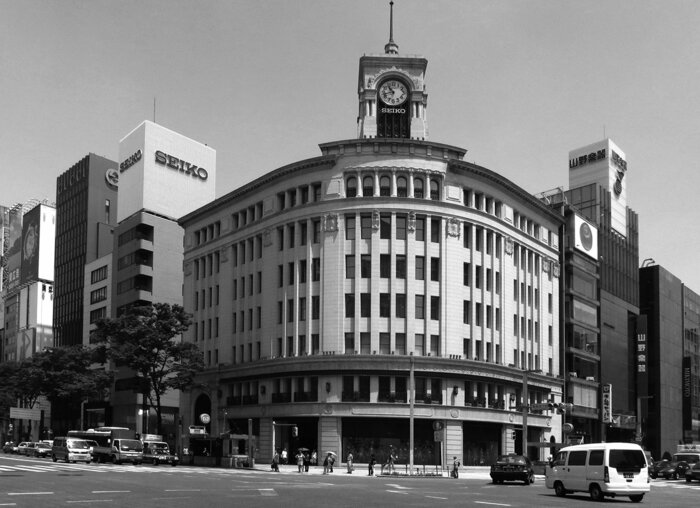

銀座を象徴する建物のひとつ、SEIKO HOUSE GINZA(旧服部時計店本社ビル、和光本館)。

この設計をしたのが、建築家・渡辺仁。横浜のホテルニューグランド、東京国立博物館本館などを手がけ、どれも息の長い堅実な建築として評価を受けているという。

明治維新から昭和戦前まで約80年間の32の近代建築を取り上げ、そこにまつわるドラマを紹介する、建築編集歴60年の小川格さんの著書『至高の近代建築 明治・大正・昭和 人と建物の物語』(新潮新書)から一部抜粋・再編集して紹介する。

火災を恐れた銀座の町

明治維新ののち、銀座界隈は、たびたび火災に見舞われた。特に明治5年2月の火災は銀座一帯を焼き尽くす壊滅的な被害をもたらした。

たび重なる火災に怯えた政府は、建築の不燃化と防火のため大通りを整備することを決意、直ちに「銀座煉瓦街計画」が決まった。

京橋から新橋まで約1キロの地域を、中央には幅15間(27メートル)、その他は、順次細くなる大小の道路で区切り、建築はすべてレンガ造とすると決定。

計画は、抵抗を排して強引に進められ、明治10年には、広い車道の両側には歩道が付き、ガス灯、並木が立ち並び、建築はすべてレンガ造二階建て、一階は列柱が並ぶ街並みが出来上がった。

銀座の街は、こうして一気に東京の繁華街の中心となり、野心的な経営者たちが店を構えた。

時計の将来性に注目、服部金太郎

服部金太郎が生まれたのは万延元(1860)年、明治維新の8年前だった。家は銀座の四丁目近くの裏町だった。