九州や四国、中国地方など広い範囲に被害をもたらした2018年西日本豪雨。

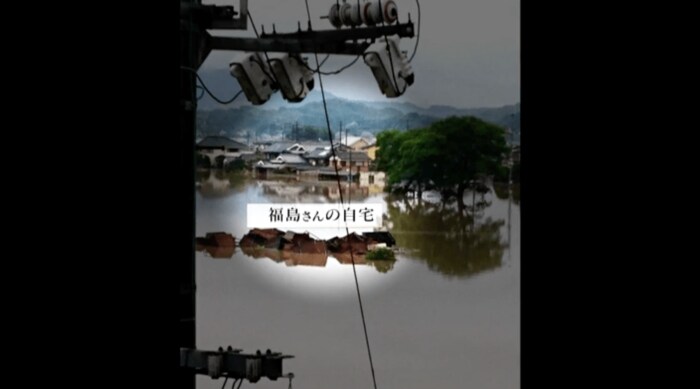

59歳(取材当時)の福島和雄さんは、被害が大きかった岡山県倉敷市に住んでいた。

自宅は2階まで浸水し、1家6人は避難を余儀なくされた。

その日は、孫娘・希乃羽(ののは)ちゃんの誕生日だった。

「ここが玄関で、ここの6畳の部屋。のんちゃんがここにいて、みんながこっちに。お誕生日ケーキはここのあたりに」

更地となった土地で福島さんは淡々と語る。

この地で米作りを続けてきた福島さんに訪れた廃業の危機、そして子供たちの葛藤、生活再建への不安…。

ある3世代家族のその後を見つめた。

「プレゼントだけ持って逃げた」

西日本豪雨からおよそ一週間。

岡山県倉敷市真備町に住む福島さん一家は、家族や親戚総出で、片づけ作業の真っ最中だった。

福島さん夫婦と娘夫婦、そして2人の孫の3世代6人で暮らしていた家は、豪雨の影響で2階まで水に浸かった。

床や壁にこびりついた泥はなかなか落ちず、作業する家族からは汗が滴り落ちていた。

避難する1時間前、この家では孫の希乃羽(ののは)ちゃんの誕生日会が開かれていたという。

しかし、「お誕生日であげたプレゼントだけ、おもちゃだけ詰めて背負って、それだけ持って逃げた」と母・真希さんは振り返る。

楽しい誕生日会は一瞬にして変わってしまった。

家の片付けをしていると、思い出の写真が見つかり、作業が止まる。

「中途半端に残らずに、全部消えてしまっていてくれたら…」

福島さんの妻・佐智子さんは写真が残ったことを喜びながら、本音がこぼれた。

廃業の危機、それでも育つ稲と希望

福島さんは米農家。

約1ヘクタールの田んぼも、すべて水浸しになり、大切な農機具も使えなくなった。

「この農機具もおそらくだめでしょう。今回は人に頼んで刈ってもらって、おそらく来年からはできる人にしてもらうか。悔しい。やめるのは寂しいですけれども」

福島さんにとって米作りは生きがいであり、大切な収入源でもある。

田んぼには豪雨で流されてきたホースや、ビニールシートの影響で枯れてしまった稲があったが、幸い多くは生き残っていた。

「育ってます。水にどっぷり浸かっても2日目くらいからはわりと、穂先がちょっとのぞいていて、これだったら大丈夫かなと思ったら、次の日には穂先がのぞいたんで」

仮説住宅での新しい生活と不安

被災した福島さん一家は、3日間避難所で過ごしたあと、自宅から10キロ離れたアパートに身を寄せることになった。

県が借り上げ、家賃が2年間免除される、いわゆるみなし仮説住宅だ。

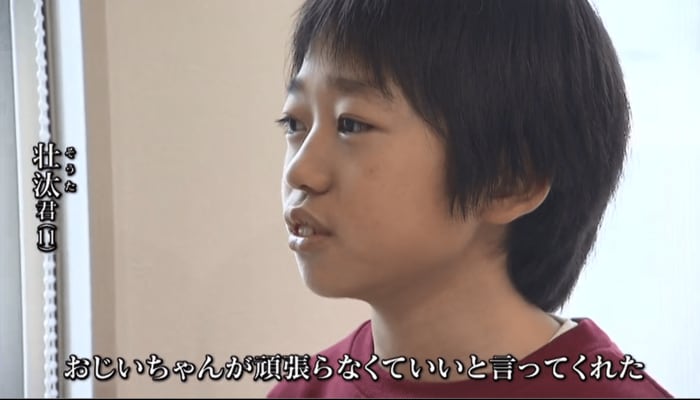

小学4年生の壮汰くんは、学校のことが気になっていた。

壮汰くんの通う小学校は避難所になっていて、学校再開の目処も立っていない。

その上、仮住まいのアパートは遠いため、転校せざるを得ない状況だ。

壮汰くんは、このままずっと友達や先生と会えないかもしれない不安と戦っていた。

母・真希さんは「『避難先の近くの小学校に通うことになったら、近所の友だちもできて一緒に遊んだりできるようになるし』という前向きな話をして、本人は『じゃあいいかな』と転校を受け入れてくれている…」と息子の心情を思い浮かべ涙を流す。

子供ながらに事態をのみ込んだという壮汰くん。

しかし祖母の佐智子さんは壮汰くんに起きた、ある「異変」に気づいていた。

「ずっと髪の毛をこうやってるのがすごい違和感があって、それが精神的にきてることでなってるんじゃないかなって想像できたときに、このままこれが続いたらどうしようって」

苦労も喜びも共にした家

被害からしばらく経ったころ、福島さん夫妻は、思い出が詰まった家を解体するか修理するかの結論を迫られていた。

佐智子さんがお嫁に来たのは36年前だ。

「夫が生まれた時にこの家は建った。こっちの離れは私たちが結婚してから建ったんで、子供たちは生まれてからずっとここで大きくなったんで、それは色々な想いがあるかな」

餅つき、花火。二人で話していると、思い出が溢れてくる。

苦労も喜びも、この家と共にあった。

孫たちの成長の記録が刻まれていた柱は割れてしまったが、その柱をなんとかして残したいと考えていた。

西日本豪雨は激甚災害に指定され、支援も進み始め、真備町では仮設住宅も建設されていた。

被災者は、それぞれの生活再建に向け動きだし、明るい兆しが見え始めた。

そんな中、佐智子さんは戸惑いを感じていた。

「あれから何月か経って、外見的にはひと段落ついたように見えるかもしれないけれども、まだ気持ち的にはひと段落ついてないという感じですね…。

世間的には着実に復興に向けていってるのかな。でもそれに気持ちがついていかなくて…。

世間と私の気持ちがずれてるのかなと思ったり、そこがよく分からない」

数日後、福島さんと佐智子さんは家を解体することを決めた。

成長する稲が心を動かす

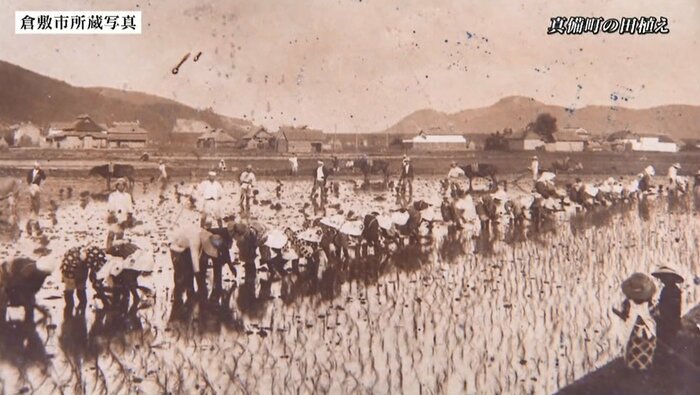

過去、度重なる水害を経験した真備町だが、それでも福島家は田んぼを代々守り続けてきた。

その畑を7年前に継いだ福島さん。

「業者の人に生育具合を見てもらったら、『株数が32~33株で穂丈が10何センチでばっちりですね』と言われた」と福島さんは嬉しそうだ。

「虫も気になるけれど、十分育ってると思う」

豪雨に遭いながら、それでも懸命に成長しようとする稲。

その姿が、福島さんの心を動かしたようだ。

「水害があってから本当にやめようと思ったが、やめたって土地は残るじゃないですか。

その土地を遊ばせるわけにはいかないし、親に仕込まれたというか、育てられた百姓根性と言ったらおかしいが、そういう気持ちがじわじわと出てきた」

被害から2ヶ月が経った2018年9月、稲刈りの季節だ。

福島さんは、国や自治体の補助金で、中古のコンバインを購入。

「やっぱり自分でするのがいい。周りの人に聞いたら、やっぱり多少取れ高が少ないという話なんだが、それでも6割でも7割でも取れたほうがいいから」

実際収穫量は例年の半分ほどだったが、まずまずの出来ばえだと福島さんは喜ぶ。

ところが、待っていたのは厳しい現実だった。

「『真備は浸かった米だから食べられない』と言われたりする人もいたみたい。やっぱりそういうふうに思うんだと思って」

思いもよらなかった風評被害だ。

福島さんは、親しい人たちに取れたてのお米を配ろうと考えていたが、かえって迷惑になると、家族だけで食べることにしたという。

被災から半年、仮設住宅の福島家では年越しそばが振る舞われていた。

初めて真備町以外で過ごす年の瀬だ。

教育委員会が避難した児童や生徒のために通学バスを手配することになり、壮汰くんは転校せずにすみ、もともと通っていた小学校に通っている。

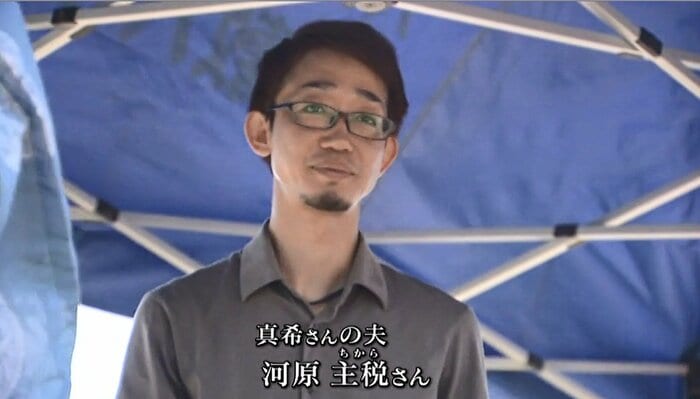

壮汰くんの父・河原主税(ちから)さんは「親の都合で振り回してるけど、今こうやって元気で過ごしてくれてるんで、申し訳ないじゃないけれど。学級委員長に立候補したり頑張ってくれているんで」と子供の心の成長を喜ぶ。

学級委員長に立候補した壮汰くんにはある考えがあったという。

「みんなをまとめたかったし、みんなと楽しくありたかったら学級委員になろうと思って。災害の後だったから、みんな不安とかあるかなっと思って、楽しくしようと思いました」

家の解体で芽生えた長男の決意

その頃、自宅の取り壊しが始まったが、福島さんの姿はその場になかった。

「解体を見届けたかったが、おそらく泣いて泣いて困るんじゃないかな。その場からは逃げるように立ち合いもしなかった」

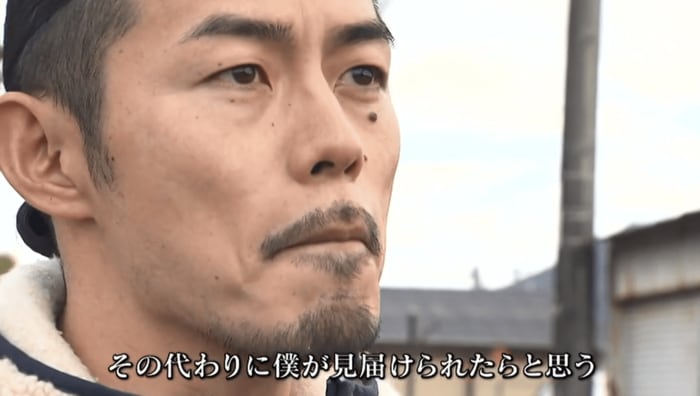

そう話す福島さんの代わりに立ち会っていたのは、長男・元気(もとき)さんだ。

「今ちょうど壊しているところが、僕らが寝てたところですかね。父も見たかったと思いますよ。なんせ58年住んでたわけですから。その代わりに僕が見届けられたらなと思っています」

元気さんの仕事は美容師。結婚して隣町の総社市で暮らしている。

解体される家を見るうちに、元気さんはあることを決意していた。

6月、田植えの季節に福島さんの田んぼを訪れると、初めて田植え機に乗る元気さんの姿があった。

「結構難しいですね。去年被災で米を取れなかった分、他の米を買って食べていたが、ここのお米を食べて育ってきたので、やっぱり違う。秋に収穫できて、ここのお米を食べられた時には『やっぱりこれだな』という思いがあったので、この田んぼを続けていきたい」

田んぼを守るという長男の決意に、福島さんは嬉しそうだ。

「長男ですから。福島家の跡取りですから、頑張ってもらわんと」

妻を救った夫の口癖「ぼちぼちと」

2019年8月、新しい家の建設が始まった。

福島さんの家族6人が住む新しい家は、真希さんの夫・主税さんがローンを担うことになった。

「早くに結婚したので、助けてもらった部分が大きくあって。今後は自分が家族を助けたいという気持ちが強くあった」

福島さんは、「年齢的にも経済的にも僕らが今さら家は建てられない。娘夫婦にとって良いきっかけかもしれないし、僕らにしても子供の世話になるしかないですよね」と語った。

翌月、福島さんの田んぼは被災から2度目の稲刈りを迎えていた。

収穫量は8割まで回復し、福島さんの家族にも復興の道が見えてきていた。

2020年の元旦。佐智子さんには、こみ上げてくるものがあった。

「精神的に参ることもあったけれども、『ぼちぼちしたらいいな』と。『焦ってもいいことにならない』といつも夫が言ってくれて、それが凄く救いになったのが、この1年半の実感です」

実は、佐智子さんは狭心症を患っていたが、心配をかけたくない一心で家族には言っていなかった。

人知れず病と闘い、諦めかけた時、いつも支えてくれたのは「ぼちぼちと焦らずゆっくりでいい」という、夫の口癖だった。

2020年5月、福島さん一家の新居が完成したが、他の被災者を考慮してつつましい再出発になった。

真備町ではリフォーム中の家や新築の家が目立つようになっていたが、人口は1割減少。

「手放しで何でも喜べない。私達家族は1人も欠けることなく新しい家に住めるようになったんですけど、中には亡くなられた方もいますし…」

主税さんは、一家の新たな大黒柱として頑張っている。

長男、壮汰くんに見られた髪を触るというストレスのサインも、いつの間にか消えていた。

「おじいちゃんが『あんまり頑張らなくていい』と言ってくれて、ちょっと嬉しかった。分かってくれてるんだと思って」

壮汰くんも、福島さんの言葉に救われていた。

田植えに向けて忙しそうな、福島さん。

「真備町にいる皆の気持ちは一緒で、元には戻らない。何年かかっても元には戻らないけど、それをいつまでもくよくよしてたら駄目。子供や孫の世代に頑張ってもらわないといけないし。まあ頑張るというセリフもあんまり好きではないが、”ぼちぼち”とやるしかない」

苦しい時は、焦ってあらがうのではなく、無理をせずゆっくり前を向けばいい。

福島さんの「ぼちぼちと」に込めた思い。

それは、困難な時代を生きる私たちにも、必要な言葉なのかもしれない。

(第29回FNSドキュメンタリー大賞『ぼちぼちと〜西日本豪雨と3世代家族の1年10ヶ月〜』