普段、何気なく交わしている会話やコミュニケーション。

しかし中には、発達障害や吃音、難聴などさまざまな理由で言葉に遅れが生じ、会話やコミュニケーションをうまくできない子どもたちがいる。

そんな子どもたちと親を支援するのが小児言語聴覚士のしごとだ。まだ認知度は低く、資格者の数も多くない。子どもを、そして家族を支える小児言語療法の現場を通して、小児言語聴覚士の大切な役割とその必要性を訴えていく。

(全2回、#1はこちら)

娘の「言葉で」伝えられないもどかしさ

夏帆ちゃん(2歳、取材時)は、1歳半になる頃に専門病院を受診したところ、コミュニケーションが苦手な傾向にある、発達障害の一つであるという診断を受けた。

2歳になり、同じ年齢の子が話し始める中で、夏帆ちゃんは言葉を発することができなかった。そんな夏帆ちゃんに、母・千寿子さんは多くの言葉を投げかけている。

「(娘は)伝えたいことがすごくいっぱいあるんだけど、それが伝えられない。伝わらないときは、私の手を噛んだり、髪を引っ張ったり」

家の中で母親の手を引っ張り、棚の前に行く夏帆ちゃん。何をしたいのか、何をしてほしいのか言葉にできない。千寿子さんが言葉にして、問いかけていく。夏帆ちゃんが欲しかったのは、棚にあったおもちゃだった。

棚に置いているおもちゃの写真を貼ったり、夏帆ちゃんが欲しがりそうなジュースなどを写真にしてまとめている。これは、夏帆ちゃんが指をさして意思表示ができるようにするためだ。

写真や絵のカードを使ってしぐさから意思をくみ取るといったアイデア。これがきっかけで、親子の関係にも変化が生まれていったという。

「話せないこと」は見た目ではわからない

こうしたアイデアを千寿子さんに教えたのは、新潟医療福祉大学・言語発達支援センターの吉岡豊准教授。吉岡准教授は言語聴覚士の資格も持っている。

吉岡准教授は大学の言語聴覚学科で、言葉の遅れやコミュニケーションを取ることが難しい子どもたちを小児言語療法で支援している。

「うまく話せないことは見た目ではわかりません。しゃべることができないもどかしさは本人が一番感じている。人と話せずに孤立して、コミュニティから外れていくのを引き止めたいという思いがあり、それは言語聴覚士の仕事の一つじゃないかと思っています」

夏帆ちゃんも言語発達支援センターで小児言語療法を受けている。まだ、会話ができるまで言葉は出てこないため、描かれたイラストが認識できるかを、遊びを通して確認していく。

吉岡准教授は「40分や1時間で劇的に変わるわけではないので、日常の助言をすることが大切」と、自宅での親子のかかわり方をアドバイスする。

「言葉だけの問題ではない。言葉ができることで一歩前へ進んでいく」

千寿子さんは最初は、子育てに楽しみが持てなかったという。しかし、小児言語療法で我が子の成長を実感し、心境にも変化が生まれた。「言葉で教えてくれるようになってきたので、ちょっと楽しくなってきたところ」と笑う。

吉岡准教授は大学で支援をしている意義は少しずつ変わりつつあると話す。

「子どもの未来を切り開ける機会が増えているのかなと思います。自分が考えていたこと以上に、地域への貢献が大きい。それは予想外でした」

ニーズが高まる一方で人手不足

親子の支えとなっている小児言語療法。しかし、ニーズの高まりを見せる一方で、十分な支援を受けられない親子がいるという課題もあった。

小児言語療法を受けるすべての子どもに成長が約束されるわけではないが、そこに期待を寄せる親子も多い。

しかし、言語聴覚士の人数は不足気味で、中には十分な療法を受けられない親子もいる。子どものちょっとした変化や成長を身近にいる家族が見逃すことも多く、客観的な立場から子どもの成長をくみ取る小児言語聴覚士の存在は重要性を増しているのだ。

新潟県の言語聴覚士400人近くが所属する新潟県言語聴覚士会の理事会では、子どもを対象とする小児言語聴覚士が不足している現状が取り上げられていた。

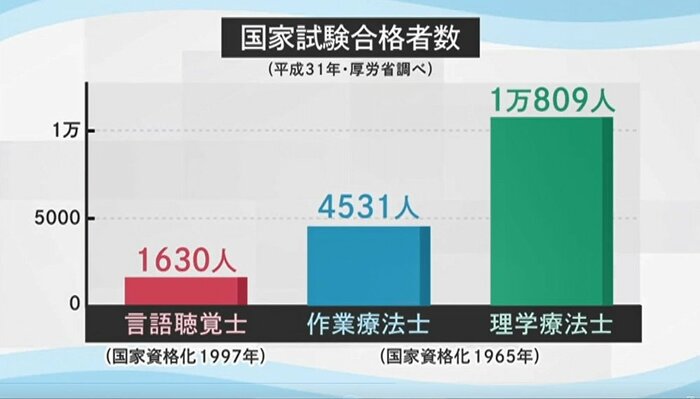

言語聴覚士が国家資格になったのは比較的新しく、1997年だ。

2019年(平成31年)の国家試験の合格者数も、理学療法士や作業療法士と比べて少ない。

しかしこれでも言語聴覚士の人数は増えたという。

新潟県言語聴覚士会の佐藤厚会長は「言語聴覚士の人数が増えたのは、摂食えん下障害領域が広まったからです。言語聴覚療法を必要としている対象は、小児領域というよりは成人領域の方が大きい」と話す。

摂食えん下障害とは、加齢などで食べることや飲み込むことが難しくなる障害。こうした障害を抱える人の支援も言語聴覚士が行っている。

高齢者を対象にした障害への必要性が高まる中で、必然的に小児言語聴覚士の割合は少なくなってしまっている。

「学生の実習も成人領域が多く、小児施設実習に行くことが少ない。小児(の人材)は欲しいし、行きたいけれど、あまり経験することがない。こうしたことがうまく回っていないのかなと思っています」

活躍の場を広げる言語聴覚士だが、子どもに関わる小児言語聴覚士の確保は難しくなっているのだ。

そんな中、新潟医療福祉大学では言語聴覚士を養成している。

吉岡准教授の元で学び、言語聴覚士を志している2人の女性は、子どもを対象とした小児言語聴覚士を目指していて、吉岡准教授は「何かちょっとでも自分のやったことが次の世代の人に残っていくことはうれしいこと」と話し、言語聴覚士を志す学生が増えていくことを願い、魅力を伝え続けている。

はったつ外来設置のきっかけは自身の子育て

新潟南病院の院長・渡部裕さんが、子どもの発達に不安を抱える親子を支援するはったつ外来を開設したきっかけは、自身の子育て経験にあった。

ダウン症の次男・裕紀夫さんが1歳になる頃、渡部さんは研究留学のため、家族とアメリカに移住した。

裕紀夫さんはそこで3年間、小児言語療法の支援を受けることができたという。

渡部さんは「テネシー州のナッシュビルという町は福祉が発達しており、週に3回から4回、子どもの発達のサポート療育を受けられました。そうした体験をして新潟に戻ってきたのですが、子どもがそうした療育を受けられる環境がないことに驚き、アメリカで息子にして頂いたことを少しでも新潟のお子さんに還元したい」という思いから、はったつ外来をはじめたという。

「小児言語療法士(ST)は非常に人数が少なくて、働く場所もないので、なり手もないという悪循環。なので、本当に夢のような話ですが、我々の施設でも新しく小児STの教育や育成ができればいいなと思います」

小児言語療法を必要としている子どもたちが早い段階で支援を受けられるよう、奮闘する日々は続いていく。

焦らず、ゆっくりと

4歳の頃から1年ほど、はったつ外来に通っている祥史(やすひと)くんは、友達と遊ぶ中で徐々に言葉が出始めていた。

母・幸恵さんは「自分のクラスの名前をはっきり言えているわけではなく、まだまだ差はありますけど、『ウサギ』とクラスの名前が出てきているので成長している」と、祥史くんの成長を喜んでいた。

「この子がいたからこそ、出会えた人がいて、忙しいけれど、一緒にいると楽しい。この子じゃないとダメです」と幸恵さんは笑った。

はったつ外来に通って1年のチェックの日。

言葉の遅れにより色と言葉の結びつけが苦手だったが、ペースは違っても少しずつ、着実に成長を見せていた。

それは、新潟南病院の山崎佐和子医師も感じていた。

「少しずつでもできるようになっているのは、子どもをしっかり見てあげることで、見つけることが大事。言葉はゆっくり待って、そのうち出てくると思います。理解できていることや伸びているのは今日の診察でわかったので、焦らずいきましょう」

寂しいけれど訓練の卒業は未来につながる

医師、そして小児言語聴覚士が親子に寄り添う日々。

その中で特別な日を迎えたのが弘幹(こうき)くん。

小児言語療法を受けて約1年経ち、新たな一歩を踏み出した。小学生になり、この訓練を卒業するのだ。

一抹の寂しさを口にする言語聴覚士だが、「頑張って活躍してほしい」と弘幹くんの未来にエールを送った。

発語やコミュニケーションを促す小児言語療法。

そして、小児言語聴覚士が導く希望。

新潟南病院の院長・渡部さんの次男・裕紀夫さんもアメリカで小さい頃に小児言語療法の支援を受け、ゆっくりと成長してきた。

渡部さんは「この世に生を受けた人たちができるだけ多く、できれば全員が自分の社会における役割を果たして、願わくばみんなが日々を少しでも有意義に過ごせたらと思っています」と未来を見据えた。

(第29回FNSドキュメンタリー大賞『かか 親と子のかけ橋 ~小児言語聴覚士の希望と現実~』)

【前編】子どもの発音・発達障害に不安を抱える親子をサポートする小児言語聴覚士の存在