地方移住への関心が高まる中、福井・南越前町の河野(こうの)地区が注目されてる。神戸や岐阜から移住した個性豊かな3組の家族を追った。

1組目は、夫以外は「Iターン」移住した清水さんファミリー。夫の実家である寺の継承がきっかけだったが、料理研究家として活躍する妻の「食育」への想いが後押しし、神戸からの移住を決めた。“地に足のついた暮らし”を実践し、大都市からの移住に新たな価値を見出している。

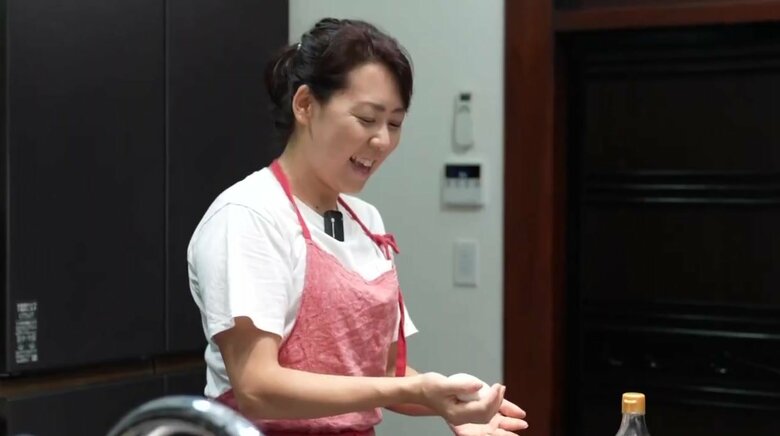

神戸の中心部で人気の料理教室を開いていた妻

清水明菜さん(39)は2年前、夫が実家の寺を継ぐために南越前町の河野地区に移住してきた。

妻の明菜さんは生まれも育ちも都会。移住前は、神戸市の中心部で料理教室を開いていた。

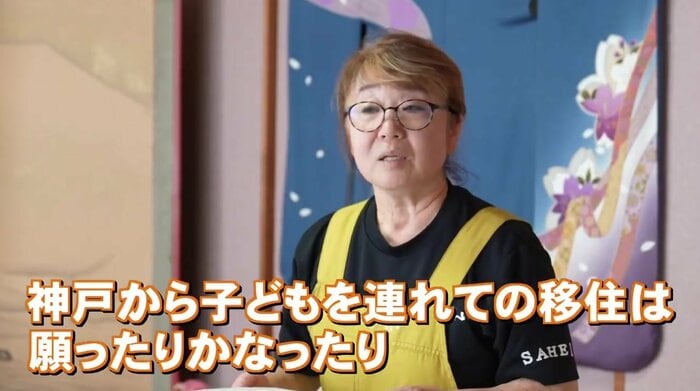

神戸でも大人気だったという発酵食と米粉を使った料理教室は、現在も移住先の自宅で開いている。生徒は「神戸から子供を連れて移住してもらえたのは、本当に願ったりかなったりです」と話す。

「食育」のルーツが福井に

家族での移住に強く賛成したのは、実は明菜さん自身だった。

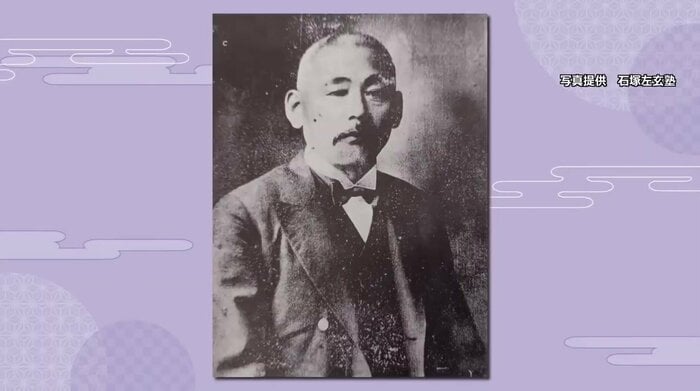

「食養指導士」という肩書をもつ明菜さん。「食育」への思いは人一倍強い。そして、この食育という言葉の生みの親・石塚左玄は福井県出身なのだ。

石塚左玄は「食医」として、食事による病気の治療指導を行っていた人物で、食と体のつながりを重視する「食養」と「食育」の大切さを説いた。食養とは「食事を通して健康を維持、増進すること」で、食育とは「食の知識と健全な食生活を送る力を身に着けること」としている。

「縁を感じた」という明菜さん。「食を改めたり発信したりするには福井が一番ふさわしい」と考え、移住を決意した。

子供たちにも田舎で実現したい“夢”が

大都市から田舎への移住は、子供たちも賛成したという。

次男の照源さんは「都会が好きではなかったこともあるし神戸とは違った良さが福井にはあるので…この寺を継ぎたい」と話す。

三男の善晃さんは「農業がやりたかったのでいいと思った。将来は自分で作った野菜で料理を作りたい」と意欲を見せる。

ただ、地元を良く知る夫の良将さんの反応はというと…「戸惑っていましたね。生まれた場所ではあるけど、どう考えても生活していくのが難しい、と悩んでいた」と明菜さん。

ちなみに、夫の良将さんはインドにも寺を持ち、現在は福井と神戸、そしてインドの3拠点生活を送っている。地元の良さは理解しつつも、都会とは違う暮らしの面で最後まで葛藤していたという。

妻はオンライン活用し料理教室を継続

しかし…夫の心配をよそに、明菜さんはオンラインシステムも活用し、料理教室を続けている。

「レッスンは対面、オンライン、録画の3種類を用意しているので、インターネット環境があれば、むしろ便利」と明菜さん。

「本当の意味で、地に足がついた生活ができるようになった」と地方で暮らすことの魅力を、家族で体感している。