広島の中学校で生徒たちに英語を教える女性教師。明るくユーモアにあふれる一方で、胸の奥には被爆した家族の記憶を抱えている。

教員生活20年を超えた今、彼女は被爆伝承者を目指し“自らの言葉”で語り始めた。

生徒に慕われる「永遠の18歳」

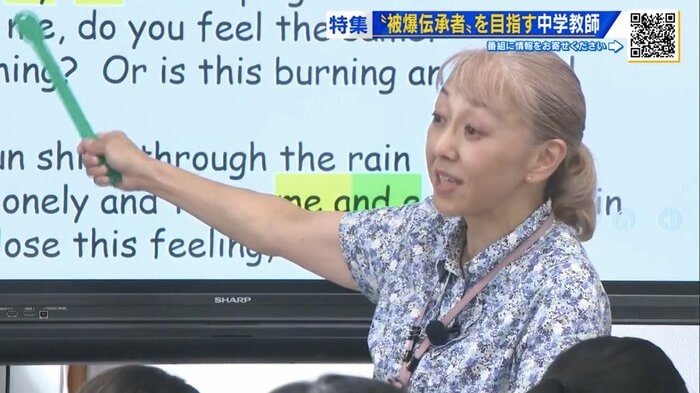

府中町立府中中学校の英語教員、沓木里栄(くつき・りえ)先生。

「Good morning everyone!」と教室に明るい声が響く。生徒との対話を大切にしながら授業を進めるのが沓木先生のスタイルだ。

生徒に印象を聞くと、「永遠の18歳!」と笑いが起きる。

「先生がそう言ってるんです」とからかう生徒に、本人も負けじと「17歳よ!」と返す。そんな軽やかなやりとりが日常の風景である。

20年以上の教員生活を送る沓木先生。

「どんどん変化して、吸収していく生徒の成長を見るのが面白い」と教育への情熱を語る。

被爆者の父、そして長崎で学んだ平和

広島市出身の沓木先生の父は被爆者だ。

高校卒業後、同じ被爆地・長崎の大学へ進学したのも「別の視点で平和を学びたかったから」だという。大学で教員免許を取得し広島に戻ったが、社会人のスタートは企業の広報部だった。

「一生続けられる仕事をしたくて、教員になるチャンスを待っていました」と当時を振り返る。

約5年勤めた後、教員の臨時採用を経て、南米でのボランティアへ。帰国後は大学院で在外被爆者の研究を重ねた。

そして2004年、ついに正規教員に。

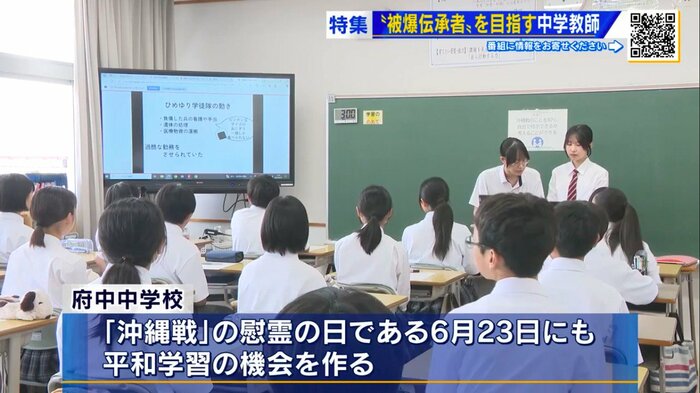

府中中学校に赴任してからは、平和教育にも力を注いできた。2022年から府中中学校は県内でも珍しく8月9日の「長崎原爆の日」を登校日とし、全校で黙とうと討論会を行う。

また2025年には沖縄戦の「慰霊の日」にも平和学習の機会を設けた。

「平和を考えるとき、自分のこととして捉えるのが一番の課題」と沓木先生は語る。身近な人の出来事であれば“自分ごと”に近づけるのでは――いつしか、そんな思いが胸の内に宿るようになった。

“帰れなかった叔父”の記憶を語る

2025年、被爆80年の節目。沓木先生は現役の教員でありながら「被爆伝承者」を目指す決意をした。初めて話す相手は、教え子たちだった。

「今日はあきらちゃんのこと、私の家族について話します」

そう切り出した声には、いつもの明るさの奥にほんの少し照れくささが混じっていた。

語られたのは叔父・沓木明さん(当時13歳)の話。1945年8月6日の朝、あきらちゃんは建物疎開作業に出かけたまま、帰らなかった。爆心地から約500メートルの場所で被爆したという。

祖父が残した手記を読み上げる。あきらちゃんが通っていた広島市立中学校(現・基町高校)の同級生から聞いた話だ。

「沓木君は僕のとなりで作業をしていた。ピカッと光った時、僕はすぐ伏せたが沓木君はまだ立っていた。起き上がるとあたりは真っ暗で、沓木君の姿は見えなかった」

生徒たちは真剣に耳を傾けていた。どの伝承者が語るよりも心に響いたかもしれない。

「いつもすごくポジティブに話す先生の違う一面を知れた」

「胸が苦しくなった。伝承者と先生を両立することはすごいと思う」

被爆2世として伝える使命

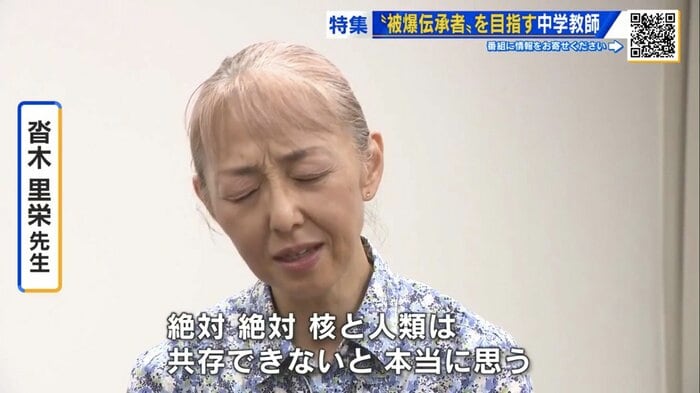

被爆した家族はすでに亡くなっているため、広島市の「家族伝承者」としての認定は受けられない。それでも沓木先生は「言葉で伝えることに意味がある」と信じる。

「絶対、絶対、核と人類は共存できない。その思いを一人でも多くの人に知ってもらいたい」

9月下旬、初めて広島市の原爆資料館で証言する機会が訪れた。会場には家族の姿もあった。次女の理沙さんは「かっこいい。母と一緒にもっと知りたいです」と語る。

沓木先生が伝承者を目指すうえで、大切にしていることがある。

「思い出すのもつらい体験を、それでも伝えようとしてきた方々の思いをくみ取りたい。そうしなければ、私たち体験していない者は被爆の悲惨さをつかめない」

被爆2世として、教師として。

“帰れなかった叔父”の記憶とその家族の思いを、次の世代へつないでいく。

(テレビ新広島)