X染色体の役割

哺乳類のメスの性染色体はXX、オスはXYです。

Yはオス特有の遺伝子ですが、ではXとは何でしょう。女性を作る遺伝子…ではありませんよね。オスにもXはあるのですから。

実はXは、生物として必要な基本的な遺伝情報です。ですからオスにもあるというわけ。

実際、染色体の大きさもだいぶ違って、人間ではYはXの3分の1ほどの大きさしかありません。

すべての哺乳類ははじめ母親の胎内でメスとして生まれます。

ある程度育った時にYを持つ個体は男性ホルモンを分泌して自身をオス化させます。Yはこの「オス化」の役割しかほとんど持たないため、小さくて済むというわけです。メスはオス化せずにそのまま育ちます。

オスは1つのXで生物として成り立つのに、メスは2つ必要なのでしょうか。そんなはずはありません。

まれに性染色体異常でXが1つだけの個体もいます。生物としてXは1つで事足りるのに、2つあったらバグります。ではXXのメスはどうするのか。

片方のXを不活性化

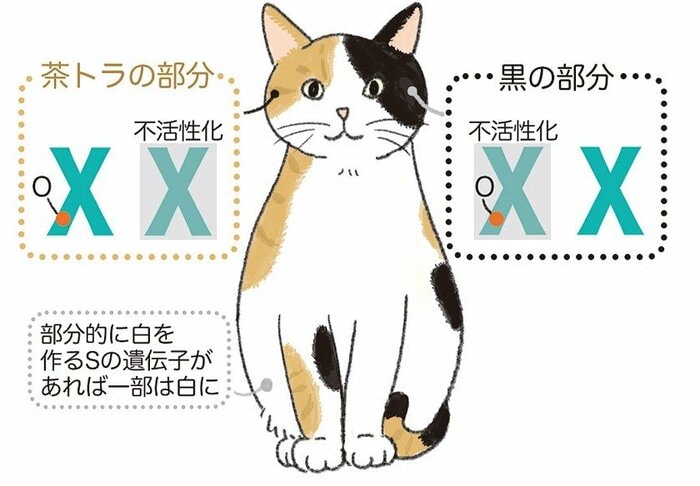

メスは母親の胎内で受精卵から分裂していく過程で、細胞が数十個になった時にそれぞれの細胞がどちらか片方のXを不活性化させるのです。

ある細胞ではX1を採用してX2を不活性化、ある細胞ではX2を採用してX1を不活性化という具合です。

この時、X1がOの遺伝子をもっていればその部分は茶トラになります。一方、X2ではOの影響を受けずBの遺伝子が発現し黒の部分ができます。

そう、三毛猫のまだら模様は2つあるXのどちらを採用したかを表しているのです。

実は同じことは人間の女性にも起きています。人間の女性では三毛猫のように皮膚がパッチワーク状になることはありませんが(笑)、ある部分では父親由来のX、別の部分では母親由来のXが発現しているのです。

日本人男性には、赤と緑が見分けられない色覚障害が5%ほど存在するのに対して、女性は0.2%と低いのですが、これは赤緑色覚異常が性染色体Xに由来するためです。

XYの男性はそのまま色覚障害を発症しますが、XXの女性は網膜が父親由来のXと母親由来のXがパッチワーク状になっていれば、片方に異常があってももう片方が正常なら色覚障害をさほど感じることがないといわれます。