年を追うごとに普及が進むキャッシュレス決済。国は将来的にキャッシュレス決済の比率を80%まで上げることを目標に掲げているが、ここに来てある異変も起きている。

老若男女問わずキャッシュレス決済

コロナ禍を経て、いまや日常生活の一部として浸透しているキャッシュレス決済。

街の人からも「お財布持たなくていいし、あとポイント貯まるから使っている」「財布を出すのがいちいち手間なのでキャッシュレス派」「小銭がたまらないし、支払いにお金を出す時間もかからない、カードかスマホがあればそれで済んでしまう」と老若男女問わず、キャッシュレス決済を利用しているとの声が聞かれる。

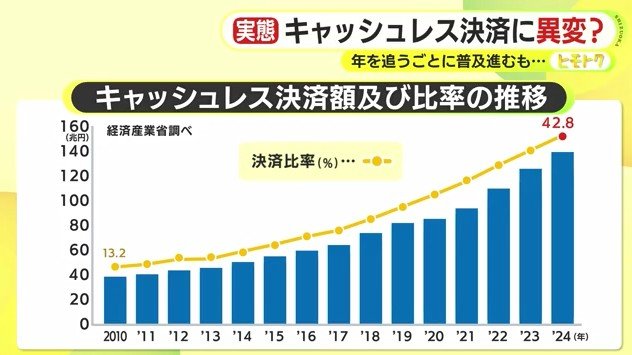

業務の効率化などを目的に経済産業省ではキャッシュレス決済の普及を後押ししていて、国内におけるキャッシュレス決済の比率は年々上昇。

2024年には42.8%となり、政府が目標としていた40%を超えた。

今後も普及拡大が見込まれるキャッシュレス決済だが、いまだに導入に踏み切らない店舗や一度は導入したものの断念する店舗もあると言う。

一体なぜなのだろうか?

導入しない理由は…

静岡市葵区にある肉まんと餃子の専門店・神龍。

支払いは現金のみで、売り上げは伝票を1枚ずつ手作業で確認。

これまでに一度もキャッシュレス決済を導入したことがなく、大久保浩 店主は「手間が増えそうな感じがして、昔ながらのアナログが金銭の整理もシンプルで楽」と理由を挙げた上で「使用する方は便利だが、それを管理する方は大変なのかなと思って。5人に1人くらい現金を持ってない人がいるがごめんなさいという感じ」と話す。

メニュー数が少ない上に単価が低く、人手も足りているため、複数のキャッシュレス決済を導入することで売り上げの管理が複雑化することへの懸念が大きいという。

断念した店の事情は…

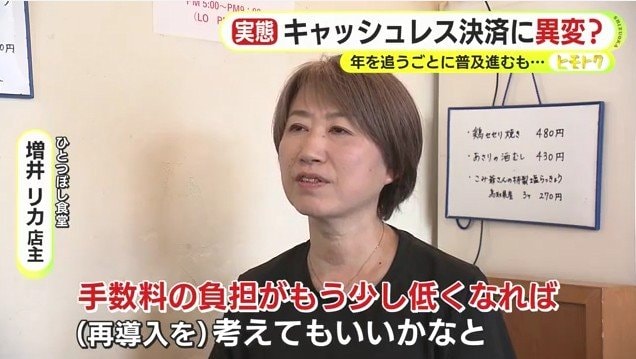

一方、静岡市駿河区にあるひとつぼし食堂。

こちらでは5年前までバーコード決済を導入していたが現在は現金払いのみとしている。

常連客は「PayPayとかの方がいい、お金を持ってこなきゃいけないので」と笑うが、店主の増井リカさんは「手数料がかかってきてしまうので、できるだけお客さんに負担をかけないように現金でやらせてもらっている」と説明する。

導入していたバーコード決済の手数料は概ね2%。

利益が目減りしてしまうだけに、個人経営の小規模な店にとっては見過ごせない負担だったそうだ。

また、最近では物価高に伴い仕入れ費用も毎月のように上がっており、常連客が多いこともあって価格を据え置くためにキャッシュレス決済の再導入には踏み切れない状況となっていて、増井さんは「その都度、値上げは厳しいので、価格据え置きでできる限りやっていこうと思う。その点からも負担は少しでも減らしていきたい。手数料の負担がもう少し低くなってくれば考えてもいいと思う」と率直な思いを吐露する。

経産省もアンケートで課題を抽出

こうした声に代表されるように、経産省が実施したアンケートでもキャッシュレス決済を導入していない事業者の主な理由は「客からの要望がない」「手数料が高い」「導入のメリットが不明・実感できない」の3つが上位を占めている。

利用者にとってはポイントが貯まるなど便利なことも多いキャッシュレス決済。

国は将来的にキャッシュレス決済の比率を80%まで上げることを目指しているが、実現させるためには中小店舗に対するサポートがカギとなりそうだ。

(テレビ静岡)