熊本地震の発生から9年がたった。熊本地震では多くの人が避難方法に“車中泊”を選択した。地震発生後、現地でボランティア活動に参加した秋田市の日本赤十字東北看護大学介護福祉短期大学部の及川真一さんに当時の状況を聞くとともに、避難場所として車を選ぶ際に必要な備えや心構えなどを聞いた。

車中泊の人たちにテントなど提供

2016年4月14日、熊本県でマグニチュード6.5、最大震度7の地震が発生。2日後の16日未明に再び震度7の地震が発生した。最初の地震からわずか28時間後のことだった。

一連の地震で、災害関連死を含めて278人が犠牲となり、熊本県内で19万8000棟余りが全半壊するなどした。

秋田市の日本赤十字東北看護大学介護福祉短期大学部の及川真一さんは、地震発生後の4月26日から13日間、熊本・益城町を中心に支援活動にあたった。

「場所によるが、建物自体が崩壊していて、2階建ての1階がつぶれてないような住宅がたくさんあった」と当時を振り返る。

及川さんは、自宅に避難している人や車中で過ごしている人に、アウトドア用品を手がける企業と協力して生活用品やテント、マットなどの支援物資を提供した。

「車が一番安全」と車中泊を選択

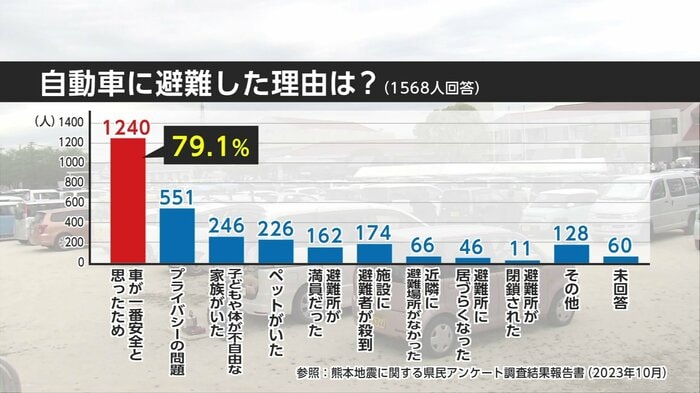

「避難所に行ったけれど安心して過ごすことができない」「ペットを飼っている」「避難所がいっぱいで入れなかった」。こうした理由で避難場所として“車”を選ぶ人が多くいたと及川さんは話す。

熊本県が実施したアンケートでは、避難した人2297人のうち、避難した場所を「自動車の中」と回答したのは1568人で、全体の68.3%に上った。理由としては「余震が続き、車が一番安全と思ったため」とした人が1240人で、車中泊を選んだ人の79.1%を占めた。

日赤東北看護大短大部・及川真一さん:

災害が発生した時の車中泊は車中“生活”。車が生活空間になると考えると大変な状況が目に浮かぶと思う。まずは車で休めるように最低限、マットを提供した。もう一つはテント。色々な種類があるがテントの提供をした。

一方で、長時間座ったまま動かないことなどが原因で発症する「エコノミークラス症候群」の患者が相次ぎ、大きな課題として残された。「車で生活をしなければいけない環境が変わらない限り、エコノミークラス症候群の対応ができない」と及川さんは話す。

車中泊をしていた避難者にテントを提供した時には「ようやく解決策を持ってきてくれた」ととても喜んでくれたという。

“シミュレーション”が重要!

今後も災害が起きた際には、多くの被災者が車中泊を選択する可能性がある。その時に備え、及川さんは「自分たちの車が避難先となった場合にどう過ごせるか、“シミュレーション”を1回してほしい」と強調する。

生活用品を積み込むと車がパンパンになってしまうため、一つのポイントとして及川さんは“アウトドア用品”の活用を提案している。

寝袋は布団よりコンパクトだし、マットレスも小さめのものがあるという。

岩手・大船渡市の山林火災でも、やむを得ない理由で避難所に滞在することができず、車中泊を余儀なくされた人もいるという。

「実際に試してみて、車に入れてみて、寝てみて、自分の家族には“車”という選択肢が合うのかどうか試してほしい」と及川さんは呼びかける。

自分には車中泊は合うのか。合わなければどうするのか。“シミュレーション”をして考えておくことが重要だ。

(秋田テレビ)