懸念される ”心不全パンデミック”

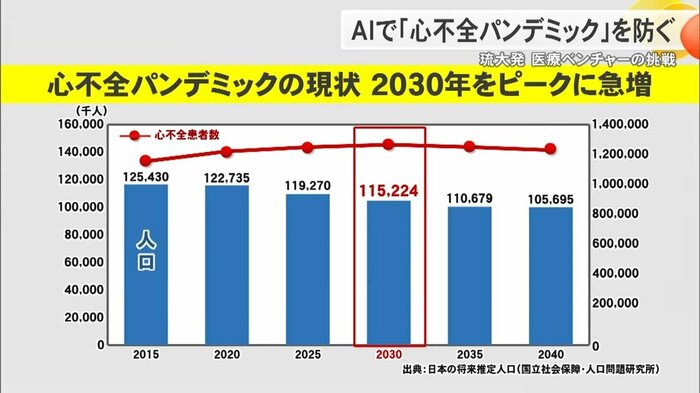

高齢化や生活習慣病の増加に伴い心不全患者の数が急激に増える「心不全パンデミック」が2030年にも引き起こされるといわれている。

これをAIの技術を使って未然に防ごうと発足したのが琉球大学発の医療ベンチャーだ。

循環器系の研究を専門に行っている楠瀬さんは医療系ベンチャー企業「サウスウッド」の代表取締役だ。

サウスウッドが現在研究開発しているのが心不全を高確率かつ早期に発見できるAIを搭載した小型エコー器だ。

サウスウッド 楠瀬賢也 代表:

簡単に言うと、いつでもどこでも心臓の病気が見つかるような世界を実現するためのツールです。非常にプロフェッショナルな人しか使えなかったものをAIの力で最小の訓練で最大限の診断を導くことができます

心不全とは、心臓のポンプ機能が低下し、全身に十分な血液を送れなくなる状態のことで、息切れやむくみ、倦怠感などの症状が現れ、進行すると命に関わることもある。

日本では高齢化に伴い患者数が右肩上がりに増え続けていて、2030年までには「心不全パンデミック」と呼ばれる深刻な状況が予測されている。

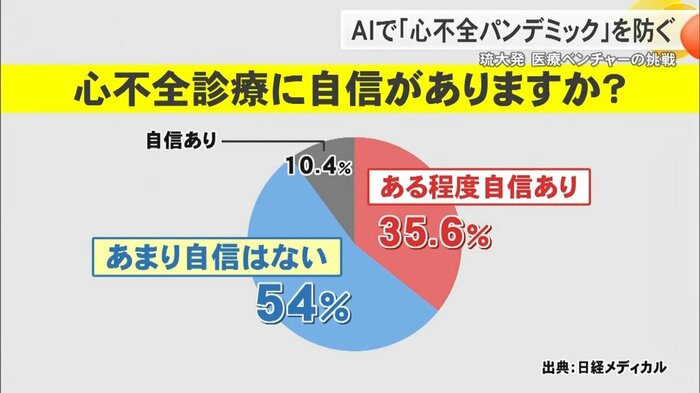

そして心不全を早期に発見するのは難しい。

日経メディカルが行ったアンケート調査によると、心不全の診療について54%と半数以上の医師が「あまり自信はない」と回答していて早期発見が難しいのが現状だ。

楠瀬代表AI・人工知能に目を付けた。

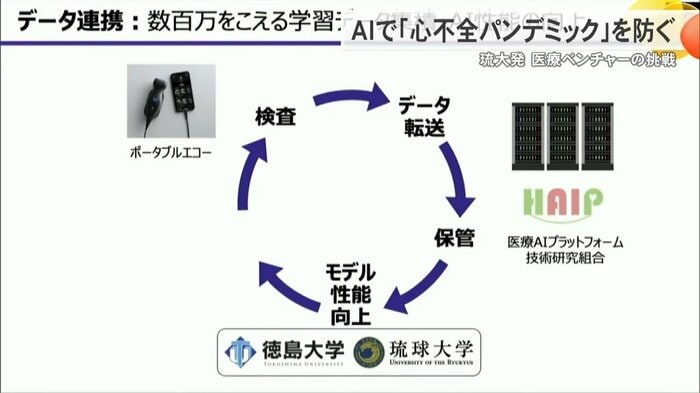

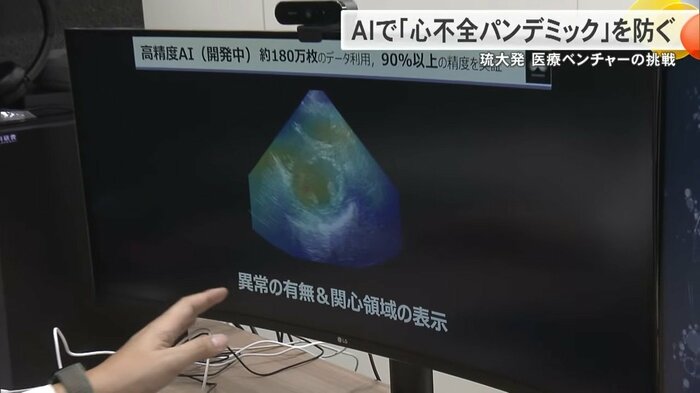

AIは人間が手を加えなくてもコンピューターが自動的に大量のデータから特徴や規則性を発見することを得意としている。他の大学とも連携可能な琉球大学発のベンチャーという強みを生かして180万枚のデータを収集し、健康な心臓と心不全を引き起こしている心臓、それぞれの特徴をAIが自動で学習。

医師や検査技師がエコー器を患者に当てると、心臓に異常がある部分は濃いピンクや赤に、異常のないところは青で表示され、視覚的にも容易に判断できる。

すでに90%以上の精度を実証済みで、専門医以外でも早期に患者の心臓の異常を発見し専門医に引き継ぐことが可能となる。また、通常のエコー器と比べて大幅なサイズダウンに成功したことで小さな診療所や在宅診療への導入も可能になり離島やへき地の医療現場での活用に期待が高まる。

離島医療の現状にくわしい沖縄県立宮古病院の藍原和史医師は、「へき地や離島は医療資源が不足しており、専門技術をもつ技師や医師がいない状況でも、ポータブルエコー器で同等の結果が得られるなら大きなメリットがある」と話す。

サウスウッドの取り組みはデジタル技術を活用したサービスやアイデアを競うビジネスコンテストで全国110の応募の中から最優秀賞に輝いた。

現在はAI機能の搭載について国の承認を得るための議論を続けていて、2026年度以降には臨床試験を進めていく考えだ。

サウスウッド 楠瀬賢也 代表:

病気で困っている方を確実に救いたいです。AIが広がっていけば世界でも使われる日が来るのではないかと思っています

琉球大学から生まれた医療ベンチャーが、今後沖縄だけでなく、全国そして世界の医療のあり方を変えるかもしれない。

(沖縄テレビ)