なぜそんなことが起きるのか、そしてどうすればそれを防げるのか、見ていきましょう。

全員の力が発揮されない「社会的手抜き」

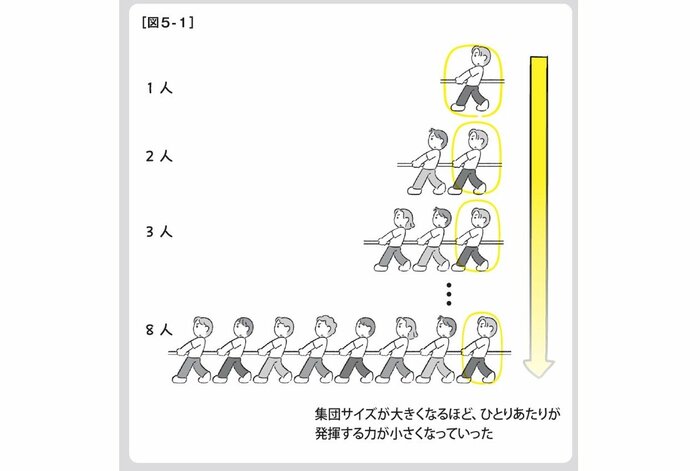

社会的手抜きは、集団で力を合わせて課題を行うときに、そのメンバー個人の合算よりも低い力しか発揮されないという現象です。

この現象は、各メンバーの成果を合算した結果が集団の成果となるような仕事(加算的課題と言います)で顕著に見られます。典型的なのは綱引きです。みんなで力を合わせて1つの綱を引っ張るという点で、一人ひとりの力の足し算がそのまま集団全体の成果となる典型的な課題です。

社会的手抜きの存在を示した最初の実験は、1880年代にフランスの農業技術者のリンゲルマンによって行われました(Kravitz & Martin(1986))。

この実験では集団の人数を何回かに分けて変え、綱引きの課題を行いました。また、1人あたりの力も測定しました。

当然ですが、人数が増えるほど集団全体の力は強くなります。

しかし、ここで重要なのは、1人あたりの力です。仮に、本気で綱を引くと、1人あたり50kgの力が出せるとしましょう。

1人を100%としたときに2人集団だと93%の力になりました。つまり、理論上は50kg×2=100kgの力が出るはずなのに、93kgの力しか出せなかったという結果となっていました。2人の段階で少し目減りしてしまいました。

さらに人数が増えるほど、この傾向はより顕著になります。3人では85%、4人では77%と集団サイズが増えるごとに、どんどんと1人あたりの力が下がっていきます。

最終的に、8人の集団では1人あたりの力が49%まで減少してしまいました。理論上は、400kg(50kg×8人)の力が出るはずが、実際には200kg弱しか力が発揮できなかったのです。

大声や拍手でも生まれる“手抜き”

こうした社会的手抜きは、綱引きに限らず、さまざまな集団活動で見られます。