強い勢力を維持したまま日本列島に接近する見込みの台風14号。

最新の予想で、上陸の可能性は低くなったものの、台風から離れていても大雨のおそれがあるとして、気象庁は警戒を呼びかけている。

現段階ではどのような被害が発生するか分からないが、可能性としてあるのは大雨による浸水被害だろう。昨年の台風19号でも、全国37の河川で堤防が決壊し、家屋などが泥水に襲われた。

そして台風が過ぎ去った後には被災家屋のあと片付けをする人も出てくると思うが、今のうちに知っておいてほしいことがある。

「家屋の被害状況の記録」の方法だ。

2019年10月に一度紹介しているが、記事を再構成し、改めて「家屋の被害状況が分かるように写真を撮影」する際のポイントを紹介したい。

まずは家屋の被害状況が分かるように写真撮影

自治体からの罹災証明書の発行や保険金を請求する際には、その被害状況が分かることが必須となる。家屋の被害状況を写真で撮影し、記録しておくことが重要となるのだ。

しかし、今回初めて被災に遭った場合、どのように撮影したらいいか分からないことも多いだろう。記録する際のポイントを、罹災証明書発行のための建物被害認定調査に関する研究などを行っている常葉大学附属社会災害研究センターの田中聡センター長に話を聞いた。

「床上○mまで浸水」などと記録することが重要

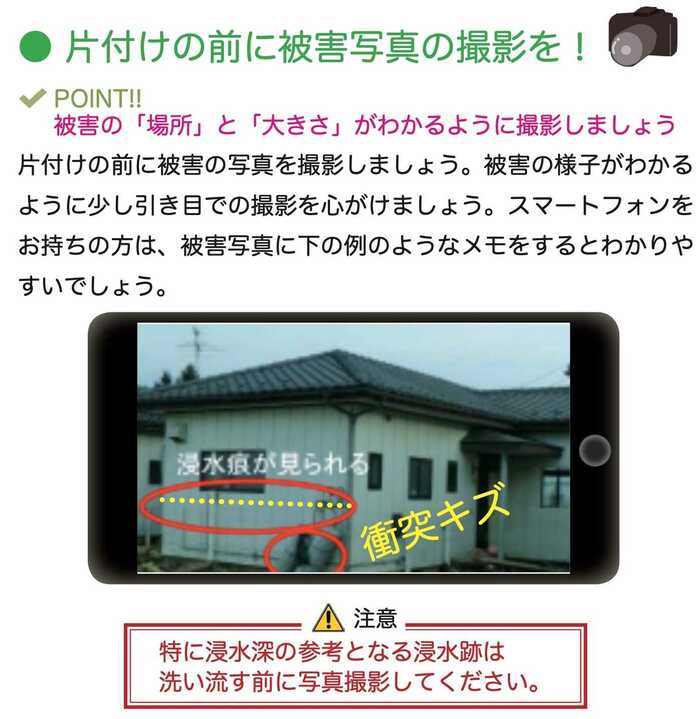

――センターでは「建物被害調査のトリセツ〜水害」と題して留意点をまとめている。撮影する際のポイントは?

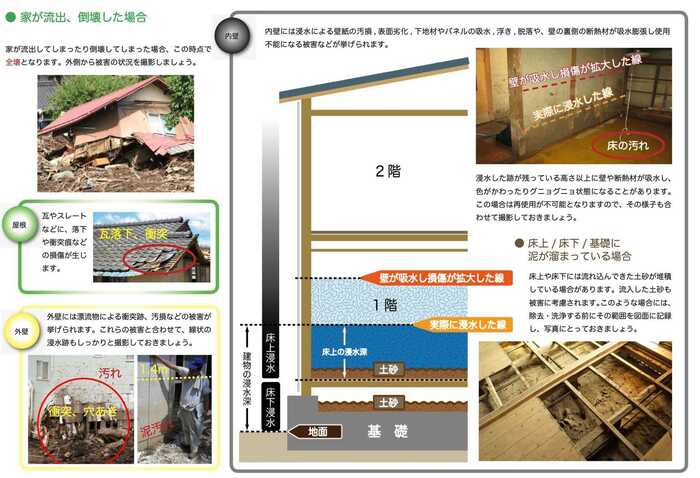

「床上○メートルまで浸水した」(国の指針では、床上1メートルと1.8メートルが重要な値)ということが重要になりますから、まずは外壁や内壁などに残る浸水跡にスケールを当てて撮影するとよいでしょう。あるいは人が立っていてもだいたいの見当がつきます。そういう尺度があると分かりやすいと思います。

また被害の様子がわかるようにできれば家屋の四方から、アップの写真に加え少し引き気味の撮影を心掛けてください。

撮影と合わせて図面を作ると後で分かりやすい

――画像にメモをすることを勧めているのはなぜ?

写真だけでは光の加減などで見えにくいこともありますので、画像の上に書いておくと分かりやすいですよね。今はスマートフォンで何枚も撮影できますから、こういうメモも残しておけばもっと分かりやすいと思います。ただし、合わせてメモする前の元の画像も残しておいてください。

――最近のスマホは性能もよく動画も撮影できる。動画での記録はどうか?

被害調査には「建物のどこでどんな被害があったか」を記録しておくことが重要です。動画ですと被害状況が流れて写り、なかなか分かりにくいのであまりお勧めはしません。

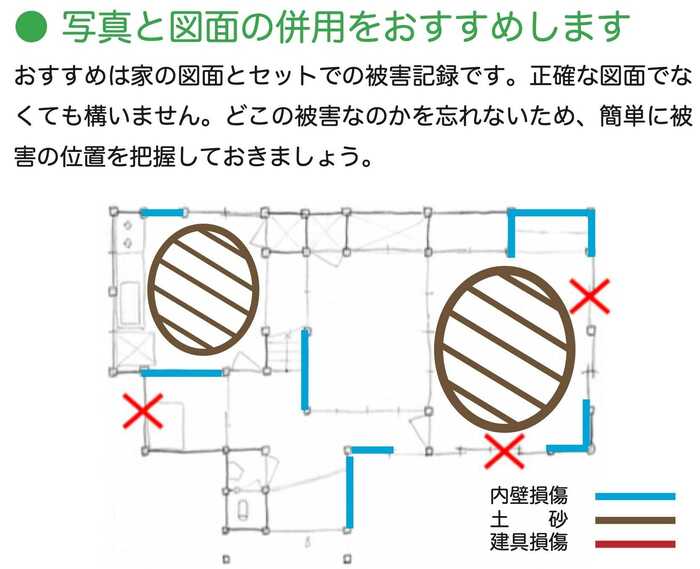

――撮影以外にやっておくといいことは?

撮影と合わせて図面を作っておくと良いでしょう。たくさん写真を撮影したとしても、あとで「どの部屋の何がどれくらいの被害を受けたか」ということを説明することは簡単ではありません。そこで、なるべく正確な記録を残すために、手書きでいいので図面を作って被害の場所を記録しておくと、あとで写真と照らし合わせながら説明することができます。

「罹災証明書」も「保険申請」も記録を残す観点では同じ

――この記録は火災保険などの申請でも有効?

はい、被害の記録を残す観点で言えば全く同じです。保険会社も「家屋のどこにどんな被害があったのか」について調査し、保険の基準で評価しますので、被害状況の説明には同じように使えます。ただし罹災証明書と保険会社では各々評価の基準が違いますから、保険で「全損」であっても、罹災証明では「半壊」というように、評価結果が違う可能性はあります。

なお、罹災証明書のための建物被害認定調査では、「屋根」「天井」「外壁」「柱または耐力壁」「基礎」「建具」「床または階段」「設備」「内壁」「傾き」の10項目の損傷の程度をそれぞれ調査するという。

罹災証明書・保険会社への申請は、ともに記録を残すという点では同じなので、「建物のどこにどのような被害が発生したのか」が重要。事前の備えとして、ぜひこのポイントを理解していてほしい。

(参考:建物被害調査のトリセツ−かたづける前に記録を残そう−水害)

【関連記事】

「窓ガラスに養生テープ」はどれくらい有効? YKK APに台風時の“窓対策”を聞いた

浸水した家電は“乾燥”させても危険…「通電火災」に注意喚起