教室に新たなテクノロジーを導入し、子どもたちの非認知能力や感情を可視化しようという試みが教育現場で始まっている。埼玉県戸田市と都内の小中学校を取材した。

“たまご”が子どもの対話を可視化する

「これまで買い物で工夫したことを紹介し合おう」

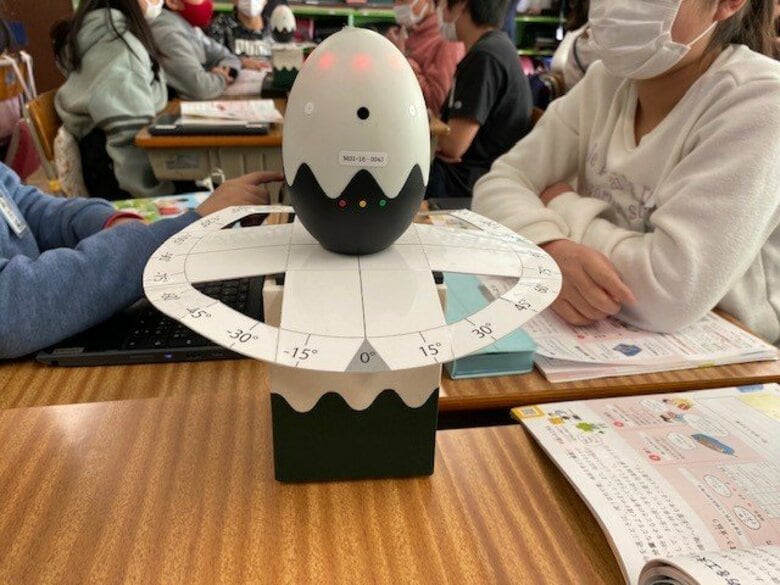

「買い物」について考える小学校5年生の家庭科の授業。先生のテーマ設定を受けて、子どもたちはグループに分かれて話し合いを始めた。これだけだったらどの学校でも行われている授業だが、埼玉県戸田市立戸田第二小学校の授業がちょっと違うのはグループの真ん中に一見たまごのような機械が置かれていることだ。

このたまご型機械の名前は「ハイラブル」。たまごの部分はレコーダーで、話し合いを録音するとすぐさま端末に「誰がどのくらい話したのか」がグラフィックで表示される。つまり話し合いのすべてを「見える化」するのだ。

戸田市では2021年9月末から小学校4校と中学校1校にハイラブルを導入して授業で活用している。

「自分がどれだけ話し合いに参加したか」

授業では話し合いが終わると、子どもたちがハイラブルに表示されたグラフを見ながら振り返りを行う。たとえば発話量を時系列で表したこちらのグラフを見ると、この話し合いの場では田中さんが中心で、佐藤さんの発言量が徐々に減る一方、後半は鈴木さんが頑張ったことがわかる。

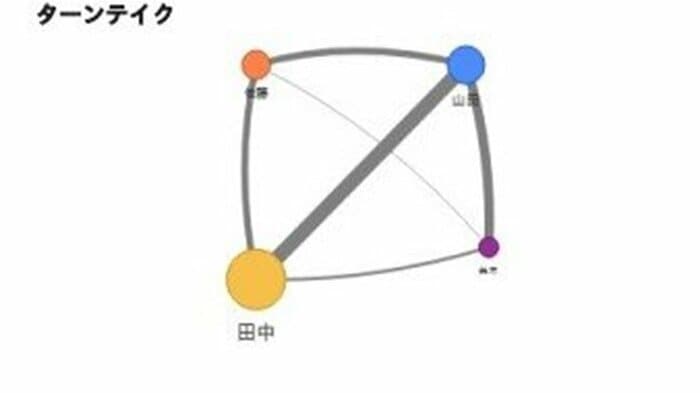

「誰が誰とどのくらい話していたか」が表示されるこちらのグラフでは、話し合い中に田中さんと山田さんの会話が多く、山田さんはほかの2人にも声をかけているが、田中さんはほぼ山田さんだけと話していることがわかる。

さらにハイラブルは、録音された会話もあらためて聴くことが可能だ。

子どもたちはこうしたグラフを見ながら、自分が話し合いにどれだけ参加し、誰と話して誰と話していなかったかなどを振り返ることができる。

授業を終わった児童に感想を聞くと、「ハイラブルを使うと自分がどれだけ喋ったかとか、自分がどれだけみんなと関わっているかわかって、これからの話し合いに活かせるからいいと思う」という意見や、「自分の思う通りに発言できていて良かったと思います。次の学級会でも活かしたいと思います」と言うなどそれぞれの振り返りに役立っているようだ。

児童の聞き取りできない悩みを解消

このクラスを担任する園田達郎先生は、ハイラブルの効果をこう語る。

「話合い活動をやっている中で、一番課題に感じていたのはすべての児童の聞き取りができないということです。しかしハイラブルを使うと、あまりしゃべらないなと思っていた児童が小さな声ながらもすごくクリティカルな発言をしていたことがわかったり、喋りまくっていた児童が振り返り後に『全然関係ないことを話していた』と自分で気づくことができるなど大きな収穫がありました。データの分析結果は今後席替えやグループ作りの参考にもしたいと思っています」

このハイラブルは延べ3万人以上の話し合いを分析してきており、小学校から企業まで活用されている。ハイラブルを開発したベンチャー企業、ハイラブル株式会社の水本武志社長は、もともと京都大学で研究していた「蛙の合唱」を分析する技術を応用したという。

「蛙は適当に鳴いているように聞こえるかもしれませんが、実はちゃんとコミュニケーションしているんです。この技術を使えば子どもたちが同時に話し合いをしても分析できると思いました。子どもたちは『きょうはあまり話していなかったから、次は頑張ろう』とゲーム感覚で楽しんでいるそうです。話し合いを可視化することで、子どもたちはメタ認知、つまり自分のことを客観視できるようになるんですね」

“日記を書く”ことで自分の感情に気づく

「さあ、日直さんはきょうどんなことを書き込みましたか」

都内にある三田国際学園の中学3年生のクラスでは、終礼の時間に10分程度「日記」を書く。しかし書きこむのはかつてのような日記帳ではなくスマホだ。

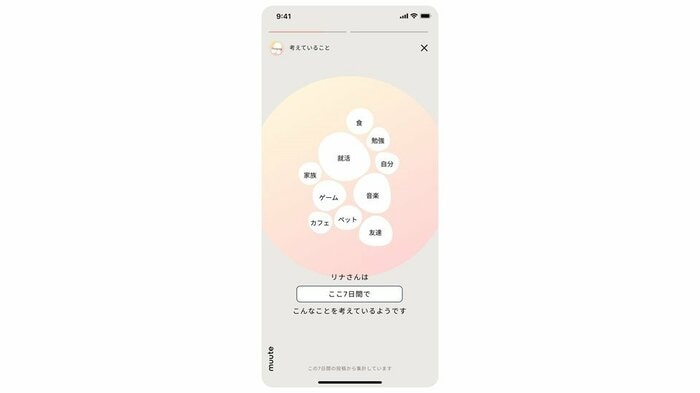

ジャーナリングと言われるこの手法は、近年メンタルヘルスの新たな手段としてZ世代を中心に注目され、このジャーナリング・アプリ「muute(以下ミュート)」は去年のサービス開始後1年足らずで45万ダウンロードされているという。

三田国際学園では冬期講習やクラスの一部でミュートを取り入れた。学校活動に取り入れたきっかけを、クラス担任の長﨑一樹先生はこう語る。

「去年の10月にこのアプリを知って、最初は自分の感情の整理のために使っていたのですが、『これは社会人になった時に絶対に必要なスキルだな』と実感して。生徒たちにも、たとえば道徳や総合授業の中で、自分の感情の気づきや振り返りの選択肢の1つにしたいなと思ったんです」

生徒は「自分の気づき」「落ち着いた」

ミュートでは日記を書くとAIによるフィードバックがあり、自分がどのような感情をどんな環境で持つかという気づきがある。学校では昨年12月から使い始めたが、当初は「なんかもうやれない」と1週間程度でやめてしまう生徒もいた。

しかしこのクラスの生徒の1人は「ミュートはツイッターでつぶやく感覚で書けるのがポイント。書いて終わりじゃなくて、フィードバックがあって気づけるのもいい」と語る。また同じクラスの生徒は、「どうせ1日で終わるだろうなと思ってはじめてみたら、1か月間ずっと書いていました。たまに見返すんですけど、その時の感情の振れ幅が分かって。ミュートを書き終わると落ち着いたり、記憶力がよくなった気がしますね」

ミュートを開発したベンチャー企業、ミッドナイトブレックファスト株式会社では、1月から三田国際学園をはじめ数校と、自己理解を深めるためのツールとしてミュートを活用するプロジェクトを始めた。プロダクトデザイナーの岡橋惇氏はこう語る。

「開発当初はZ世代を対象にしていましたが、もっと若い世代から自分のメンタルケアをやってもいいんじゃないかなと思い、中学や高校にコンタクトをとりました。そして先生たちと話をしていると、最近の探究の時間の大きなテーマとして自己理解があるのですが、どう学校教育に落とし込むのか多くの学校が模索していることに気づきました」

(関連記事:「他人の目が気になりデジタル上で本音を言えない」Z世代の悩みを“ミュート”するジャーナリングとは)

教師の指導もデータ化して授業改善する

教室内でテクノロジーを使ったデータ分析の動きが加速している。新たなテクノロジーは子どもの非認知能力や感情だけでなく教員の指導力もデータ化していく。

「どこの学校にも優れた教師がいますが、その匠の指導技術等の“実践知”や“暗黙知”が共有化されていません」と語るのは戸田市教育委員会の戸ヶ﨑勤教育長だ。

前述のように戸田市では、ハイラブルなどテクノロジーを活用した教室内の「可視化と定量化」を目指している。

「学習者のセンシング、多様な学習ログのトラッキングなどにより優れた指導がデータ化され、質の高い授業を効率的に目指すシステムづくりができれば、若手教師への伝承や短時間で楽しく効率的な学習を進める授業改善ができるはずです」(戸ヶ﨑氏)

1人1台端末を超えた様々な取り組みが、すでに教育現場で始まっているのだ。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】