舞台は広島県立歴史博物館。閉館後の展示室に足を踏み入れると、照明が落とされた暗闇に中世の港町を再現した「草戸千軒町」が広がっている。

普段は歴史を学ぶ空間が、この夏、恐怖の「お化け屋敷」へと姿を変えた。

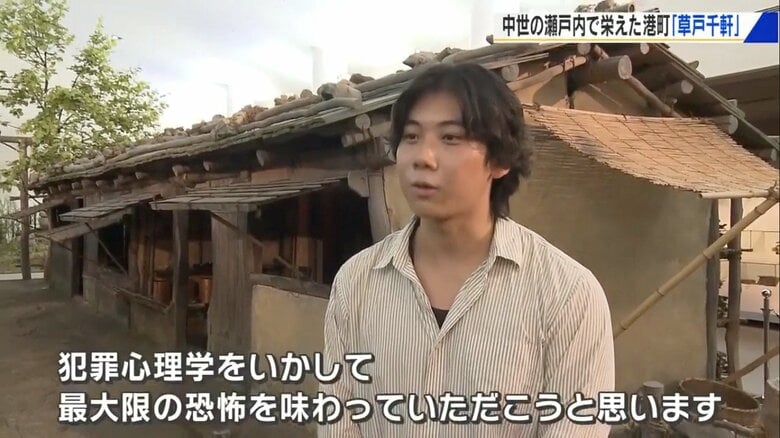

「犯罪心理学」をお化け屋敷に

広島県の東部、福山市を流れる一級河川「芦田川」。その昔、この川底に約300年間存在した大規模集落があった。中世の瀬戸内に栄えた港町「草戸千軒町」だ。

発掘調査の成果に基づき、広島県立歴史博物館には約450年~750年前の草戸千軒の町並みが実物大で復元されている。水辺に米俵を積んだ小舟が寄せられ、にぎやかな市場もあった。桟橋を渡れば土壁の民家が連なり、当時の暮らしが目の前に広がる。どこか懐かしく温かな光景も、照明が落ちれば一転して不気味な影を落とし、夜の博物館は恐怖の舞台へ…。

お化け屋敷を企画立案したのは、博物館の学芸員と地元・福山大学心理学科の有志約50人だ。歴史的な展示に「犯罪心理学」を取り入れ、来場者の心を揺さぶろうと工夫を凝らす。

犯罪心理学がお化け屋敷にどういかされたのか。

福山大学心理学科4年の藤原彰紘さんは「自分が犯罪に巻き込まれるのではないかという不安や恐怖を『犯罪不安』と言います。一本道や暗がりで感じる犯罪不安を逆手にとった仕掛けをお化け屋敷に散りばめました」と話す。

暗闇から白い影が… 学生渾身の演出

8月2日、歴史博物館と福山大学が協働で開催する「草戸千軒お化け屋敷」の初日。

お化け屋敷に挑むのは、抽選で選ばれた地元の小学生たちだ。午後6時、保護者と共に閉館後の博物館にやってきた。(2025年の参加募集は終了)

彼らには一つのミッションが課された。天候不良で飢えに苦しみ亡くなった村人の魂を救うため、「ごちそうカード」を祠(ほこら)に納めることである。

真っ暗な草戸千軒の町で不意に迫る影。

「キャー!ちょっと待って!ごめんなさい、ごめんなさい!」

参加者たちは思わず声をあげる。「怖い~」と泣きそうになる子どもも…。

薄暗い民家の奥では、学生たちが本格的な「お化け」に扮して待ち構えていた。血のりのついた白装束に長い髪を垂らし、地を這いながらじりじりと近づいてくる。その指先が石畳をかすめるたびに、参加者の背筋はぞくりと震える。「犯罪不安」を逆手にとり、意図的に恐怖や不安を抱かる演出だ。

やっとの思いで祠にたどり着き、カードを納めた子どもたち。緊張で強張っていた表情が、達成感と安堵の笑みに変わった。

恐怖の先にある「防犯意識」

恐怖体験の後には、明るい部屋で心理学的な解説が待っていた。一本道や人けのない場所でどう行動すべきか、暗がりを歩くときに注意する点などを学生たちが語りかける。解説を聞いた小学生の一人は「一本道とか人けのない場所は気をつけようと思いました」と話していた。

体験を終え、「楽しかった」と笑顔を見せる小学生。むしろ母親の方が怖がっていたようだ。

「お母さんがキャーキャー言いすぎて倒れちゃうんじゃないかと…。そっちも怖かったです」

「うしろからお化けが来たのがすごく怖くて。鳥肌が立って、日常生活でも気をつけないといけないと思いました」

4月から準備を進めてきた福山大学の学生たちは、それぞれの役割を通じて手応えを感じていた。

谷邊彩音さん(4年)は「子どもたちに楽しみながら防犯意識を高めてもらえたら」と語る。お化け役を担当した大島祐香さん(3年)は「脅かしすぎてごめんねって気持ちもありましたが、叫んでくれるのがうれしかったです」と振り返り、事前説明を任された佐藤謙太さん(3年)は「先生や先輩のサポートを受けながらうまく説明できました」と充実した表情を見せた。

また、歴史博物館の石橋健太郎さんは「大学と連携することで、学びを地元に還元できることに意味がある」と話していた。

恐怖に震えた夏の体験は日頃の防犯意識につながり、参加者と学生双方にとって忘れられない思い出となった。

(テレビ新広島)