コロナ禍において行動を制限されたり、生活が厳しい状況に追い込まれることで、これまで以上にストレスを感じている人は多い。こうした中メンタルヘルスを保つための新たな手法として、デジタルネイティブなZ世代で注目されているのがジャーナリングだ。日本でも始まったジャーナリングサービスを取材した。

「時間だけが過ぎていく」焦りを解消

「音楽大学に通っているのですが、コロナになって演奏活動が出来なくなり、自宅にいる時間が長くなって、このままだと時間だけが過ぎていくみたいな焦りがありました。そこでもともと記録を取ることが好きだったこともあったので、ジャーナリングを始めてみたんです」こう話すのは大阪音楽大学2年生の坂岡優さんだ。

坂岡さんは知人のSNS投稿でジャーナリング・アプリ「muute(以下ミュート)」を知り、それ以来毎日のように利用している。

「その日にあったことを書き込むと後から振り返る楽しみができたり、自分の感情分析がわかりやすくフィードバックされるので、ワクワク感があってやってよかったなと思っています」

デジタル上で「日記を書くと言うこと」

ジャーナリングとは何なのか?

ミュートを開発したミッドナイトブレックファスト社代表の喜多紀正氏は、「簡単に言うと日記を書くということですね」と語る。

「欧米ではマインドフルネスや心のセルフケアの手法としてかなり使われています。数年前ミッシェル・オバマ元大統領夫人やレディガガさんらが、日常的にジャーナリングをしていることを公表してから広く知られるようになりました」

中でもジャーナリングに関心が高いのがZ世代と呼ばれる、坂口さんのような20代前後の世代だ。ミッドナイトブレックファスト社のプロダクトデザイナーである岡橋惇氏はこう語る。

「この世代はSNSが当たり前にある環境で生まれ育っているので、SNSの使い方が上手くつながることにあまり抵抗感がありません。ただ一方で他人の目に常にさらされているためストレスを感じる人が最近増えているのが、私たちのリサーチからも分かってきました」

日々感じたことをありのままに書き込む

ミュートは特にZ世代を意識して開発されたジャーナリングアプリだ。

「この世代には『他人の目が気になりデジタル上では本音を言えない』という傾向があります。ですからミュートというプロダクトを通じて、誰にも見られず自分だけの静かで安心な空間を提供したいと思っています」(岡橋氏)

ミュートというアプリ名には、“雑音をミュートしたデジタル空間”という意味とフィンランド語の「変化する」“muutos”が込められているそうだ。

では具体的にこのアプリで、利用者はどのようなことができるのか。

まず利用者は日々感じたことや思ったことを、ありのままに書き込むことから始める。

「特にこれをしなければいけないというルールはありません。隙間の時間でもいいのでまず書き始めることが大事です。自分だけの空間なので普段書けないような本音も書いていくと、それだけで気持ちが整理され、続けていくうちに『自分はこのことについてよく書いているな』ということが見えてきて思考が整理される効果があります」(喜多氏)

AIが思考・感情分析してフィードバック

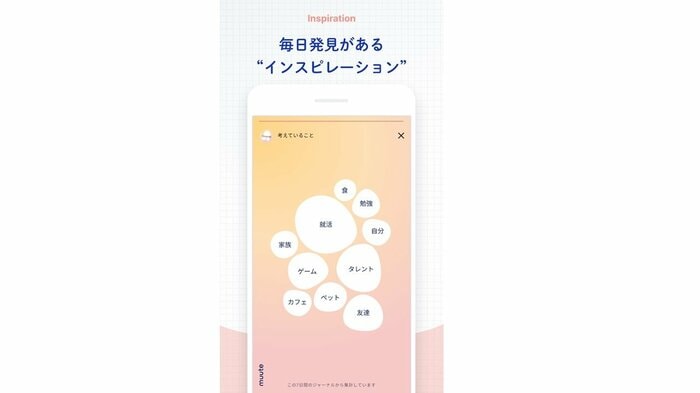

さらにこのアプリにはAIが搭載され、書き込み内容から利用者の思考や感情を分析して、結果をフィードバックする。

「AIは書いた時間帯や曜日、その日の天気などの外部データとも紐付けして感情分析し、『今日のあなたはこうでしたね』と友達からの手紙のようにフィードバックします。これを受け取った利用者は、『私は仕事のことを書くとネガティブなんだな』とか『私って週末になるとどんどんポジティブになっているんだな』というように、自分の感情の揺れを振り返ることができます。また、なかなか書くことが思い浮かばないという方にはAIから質問を投げかけてそれに対して答えるかたちで書いてもらう機能もあります」

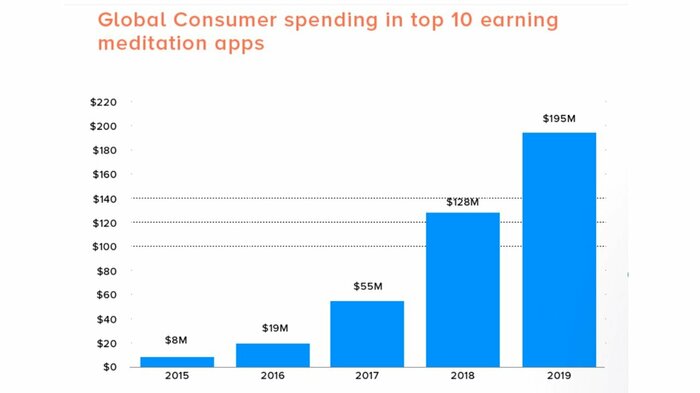

アメリカの調査会社によると、いま世界のマインドフルネス市場では瞑想アプリの売り上げ規模(上位10個)がわずか5年で約20倍となっている。

「マインドフルネス・アプリの中で世界的には瞑想アプリが主流ですが、次がジャーナリングなのかなと我々は考えています。我々のプロダクトの対象はZ世代が中心ですが、どの世代の方でもミュートの価値は感じられると考えているので、今後も幅広い方に使って頂きたいと思っています。」(喜多氏)

“徒然なるままに”自分を見つめ直す機会

これまでも日記を書くことには、ストレスの軽減や思考の整理といった効果があるといわれてきた。ジャーナリングと呼び名こそ変わったがその本質は日記と同じだ。

「SNS関係で繋がっている知人ですが、書き込むことによって日常が豊かになったと言っていましたね」(坂岡さん)

コロナの外出自粛で自宅にいる時間が増える中で、“徒然なるままに”ジャーナリングすることは自分を見つめ直すいい機会となるのかもしれない。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】