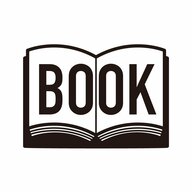

「早めにしておきたいこと」のロードマップをつくってみました。

<早めにしておきたいことはこれ!>

・まずは相談(かかりつけ医、地域包括支援センター、家族やきょうだい)

・情報収集(認知症って何?受けられるサポートは?)

・生活の見直し(火災予防、防犯、室内の安全対策)

・家計や財産の把握(年金、預貯金、資産、負債などの確認)

・受診(専門医を受診、認知症の検査を受ける)

・介護認定を受ける(地域包括支援センターに相談)

・サポート体制を組む(ケアマネジャーと相談、家族やきょうだいと相談)

・親と「今後」を話す(今後どうしたい?どこに住みたい?)

順番はこのとおりでなくても大丈夫ですが、早めに親のかかりつけ医と顔合わせしておくことをおすすめします。血圧が高い、足が痛いなど、「毎月薬をもらいに行く」という病院が一つや二つあるものです。

親の受診につきあい、自分の連絡先を伝えておくといいでしょう。今後、認知症の検査を受ける専門病院を紹介してもらったり、介護認定を受ける際に主治医に意見書を書いてもらったりと、何かとお世話になるからです。かかりつけ医がいない場合には、地域包括支援センターに紹介してもらうといいでしょう。

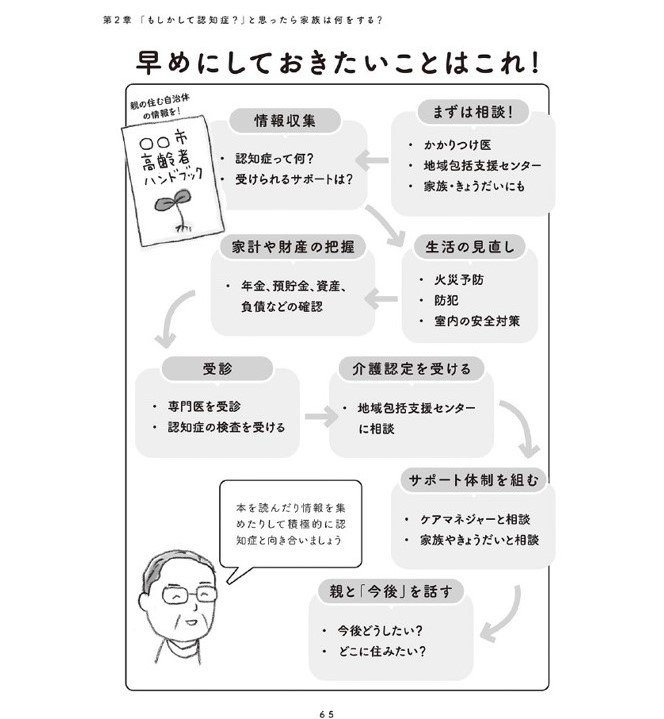

誰に相談すればいい?

Q親の認知症が不安。誰に相談する?

A.かかりつけ医や地域包括支援センターを頼って

まず相談するのは親のかかりつけ医です。親の心身の状況や認知症の可能性などを具体的に相談し、ここで検査が受けられるか、あるいは専門病院を紹介してもらうべきか聞いてみましょう。

介護保険や自治体のサポートなどの情報を得たい場合には、地域包括支援センターが頼りになります。ここは高齢者の困りごろや相談を引き受けて、専門家につないでくれる場所です。

認知症に関する資料が置いてあり、どんなサポートが受けられるかも聞くことができます。「認知症初期集中支援チーム」を設けているところも多く、軽度認知症の人や診断を受けていない人をチーム体制でサポートしてくれます。

ひとり暮らしや老老世帯の高齢者には、地域包括支援センターの担当者や、地域の民生委員などが定期指摘に通って様子を見てくれることもあります。

そのほかにも「公益社団法人 認知症の人と家族の会」のHPなどを見るとさまざまな情報が載っています。認知症の相談機関に問い合わせたり、認知症学会のHPを見たりすると参考になるでしょう。

上大岡トメ

イラストレーター、山口県在住。著書に『キッパリ!たった5分間で自分を変える方法』『老いる自分をゆるしてあげる。』『遺伝子が私の努力も才能も決めているの?』(ともに幻冬舎)など多数。本書の前作『マンガで解決 親の介護とお金が不安です』(主婦の友社)も。

杉山孝博(全体監修)

川崎幸クリニック院長。社会医療法人財団石心会理事長。患者さんとその家族とともに50年近く地域医療にとり組む。『認知症の9大法則 50症状と対応策 』(法研)、『認知症の人の心がわかる本 介護とケアに役立つ実例集』(主婦の友社)など、著書、監修書多数。また監修・出演した映画『認知症と向き合う』(東映教育映像)も。