だからこそ、なるべく早く専門家とつながることをおすすめしています。

認知症の検査を受けたり、かかりつけ医に相談したり、地域包括支援センター(自治体によって、高齢者サポートセンターなど名称が異なることがあります)や認知症の人と家族の会などの当事者組織に相談したりすることで、専門知識がある人とのつながりをもつことができるのです。そこで得られるのは知識です。認知症への理解です。正しい接し方です。

「認知症には一時的要因と二次的要因がある」とお話ししましたが、認知症の進行を防ぐために二次的な要因を減らすことにもつながります。まずは事実を受け止めることです。そうすれば次につながり、暗闇に思えた未来にも光が差し込んでくるものです。

【POINT】

・親が認知症になったとき、子どもが何をするのかを知ろう。

・地域のサポート体制などを調べておこう。

・認知症の検査を受ける場合の心の準備と物の準備を学ぼう。

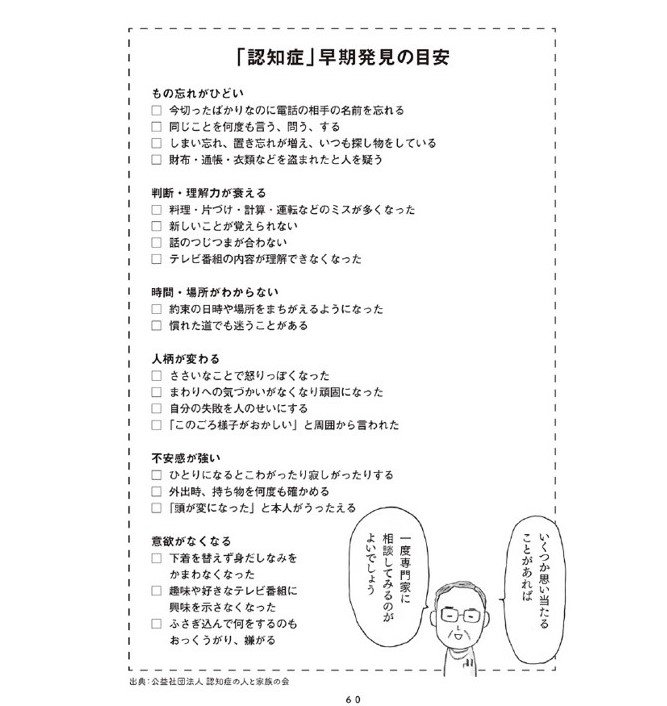

「もしかして認知症?」と思ったら

Q.「もしかして認知症?」と思ったら何をする?

A. 認知症の親をサポートするための知識をつけて

「もしかして認知症?」という段階であれば、かろうじてひとり暮らしや、夫婦二人暮らしを続けていられることでしょう。この段階は貴重です。

なぜなら、家族が認知症という病気を理解し、認知症(かもしれない)人の暮らしやすい環境をつくる準備ができるからです。なかでもお金の問題は緊急の課題でしょう。認知症になると契約に関するさまざまなことができなくなるからです。