爽やかな涼しい風に秋を感じる。耳をすませば、虫達の奏でる秋の音が聞こえてくる。

普段の生活の中で見えているようで見えていない、 聞こえているようで聞こえていない秋の虫の声。

都会では、時間に追われ足を止めて聞く事や、足早が習慣になり気付かずに見過ごされている。

小さな秋は私達が普段通っているすぐ足元にも広がり、わずかな草木や植え込みの中で、秋の鳴く虫達はひっそりと次の世代に命をつなぐための営みを続け、秋の音を奏でている。

虫の鳴き声を愛でる文化

日本では太古から虫の声を風流に感じる感性があった。

「虫の声」を美しいと捉えることは世界的に珍しいことで、虫の声や自然界の音を、日本人は言語を司る左脳で認識しているからだという研究報告もある。

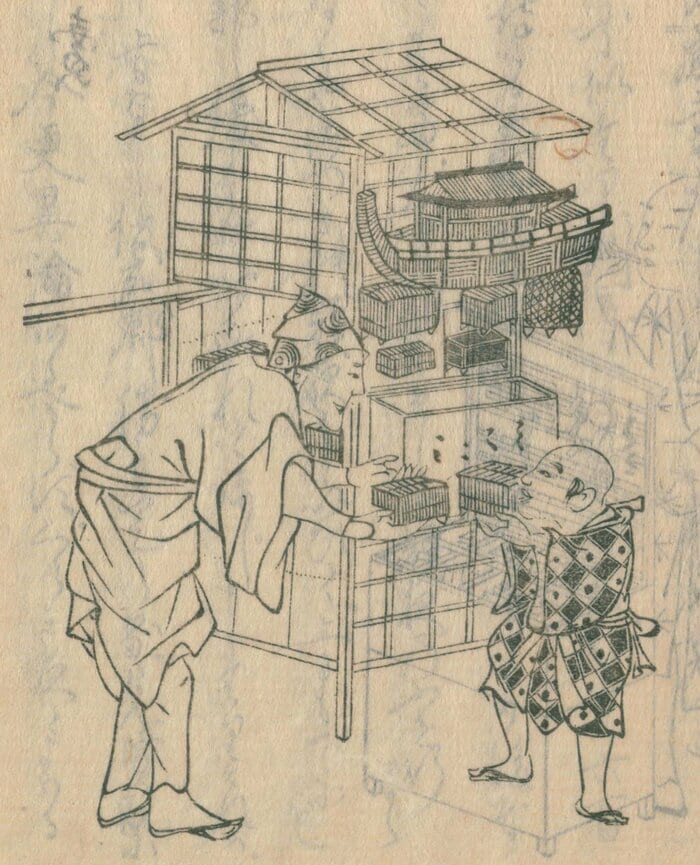

日本最古の歌集「万葉集」には、鳴き虫の総称として“蟋蟀(コオロギ)”という単語が登場している。平安時代には貴族階級、江戸時代には庶民の間で、虫をかごに入れて鳴き声を愛でる文化が流行した。虫売りと呼ばれる売り子が街中で売り歩いていたという。季節の風物詩「かごの虫」のはじまりだ。

都心で見つけた、数々の「虫の音色」

一日数百万人以上の人が行き交う新宿。耳を澄ますと電車の走る音や町の雑音の中に、虫の鳴き声が聞こえてくるような気がしてくる。

このほかにも、たくさんの「虫の音色」をみつけることができた。

カンタンの仲間

細長く淡い黄緑色の1.5センチ程の体から、「ルルル」と美しい声で鳴く。

エンマコオロギ

「コロ、コロ、コロ・・」

騒がしい街並みから一歩入った路地で聞こえてきた。虫の声は聞こえるが姿は見せない。音が聞こえる方向にゆっくりと近づいて、少し離れて、またそっと近く。

繰り返すこと1時間・・・

「コロ、コロ、コロ・・」

落ち葉の間に艶っぽい黒い体に、まんまる頭のコオロギの姿を発見した。

ツユムシの仲間

街灯に照らされた虫が、シルエットで浮かび上がった。

カネタタキ

「キン、キン、キン・・・」

枯れた葉の裏や茎の裏などに素早く隠れた虫は、1センチ程の小さな体についた小さな羽を重ね合わせながら音を奏でていた。

アオマツムシ

「ピリリリリ・・・・、ピリリリリ・・・・」

街中の街路樹から聞こえてきた。

虫の鳴き声で気温を知る?

撮影するにあたって、鳴く虫について調べていると「コオロギの鳴き声の数から気温が分かる」と書かれている文書があった。

変温動物であるコオロギは外気温に影響を受ける。そのため音を鳴らすための部位である“発音器”を動かす筋肉も影響を受ける。温度が上がると代謝の速度も上がる。つまり、気温が上がれば、コオロギの鳴く回数も増えるということになるという。

下の数式はこの性質を利用し、気温を推定するものである。

<気温を算出する数式>

(X+8)×5÷9=気温

Xは15秒間にコオロギの鳴いた回数。例えば、15秒間にコオロギが37回鳴けば、(37+8)×5÷9=25、気温は25度と推定されることになる。

(*:Janice VanCleave's Biology For Every Kid: 101 Easy Experiments That Really Work / Janice VanCleave/Wileyより)

日本昆虫協会の木村義志さんによると、鳴く回数には気温以外の要因も影響するので、この数式がそのまま全て当てはまる訳ではないという。

しかし、実際に虫の種類ごとに鳴き声も違うので数式通りには行かないが、それでも数式は、子供たちが“変温動物の活性は温度に依存している”ということについて学ぶ大事なヒントにはなるだろうと話してくれた。

鳴き方でコミュニケーション

コオロギやキリギリスの仲間には鳴き方を変えてコミュニケーションをはかるものがいるという。 たとえば、求愛鳴き、闘争鳴き、呼び鳴きなどと呼ばれるものだ。

①呼び鳴き

メスに存在をアピールする鳴き方。遠くまで届く遠距離の鳴き声。

②求愛鳴き

近づいてきたメスを交尾に誘う鳴き方。遠くまでは届かないとされる。

③闘争鳴き

そばに他のオスが近づいたときに鳴く鳴き声。

我々が生活する街の足下で、虫同士の対話が繰り広げられている。

こうした鳴き声の差に気づくことができれば、街角の植え込みの見え方が変わってきそうだ。

取材後記 その1

私は入社1年目、音声・照明等を担当しているビデオエンジニアだ。

学生時代からブログを書いていて、情報発信する楽しさを知りマスメディアの世界に入った。この1年は、インタビューや会見といった報道の取材現場に臨むことが多かったが、9月に入ってベテランの先輩カメラマンから「虫を探してみないか?都会の虫を」と声をかけられた。

子供の頃よく友達と出かけた虫取り。先輩が、まさか私と一緒に「虫かごを肩にかけて」休みを過ごすつもりなのか。びっくりしたが、よく聞けば秋の映像企画取材を共にしようということだった。

これまで経験のない「企画取材」。「ぜひともやりたい」と返事をした。大人になっての虫探し。とてもわくわくしていた。

取材当日の天気は曇りのち雨。残念ながら雨を警戒しながらの取材だった。長いこと虫には触れていない。しっかりと虫に向き合うのは20年ぶりぐらいだろうか。長く会っていない友人に会いに行くような懐かしい気持ちだった。路地裏から一本外れた茂みにツユムシの仲間が鳴いていた。その光景に、ここが都心である事が信じられなかった。

虫を探す。見つけるのにはとても苦労した。虫を見つけられても撮影することは更に困難だった。

近くで鳴いているはずなのに、鳴く姿を確認出来ない。音はやや上の方から聞こえる気がするが、葉が重なり虫の姿は見えない。脚立を使い、高い位置から葉の間をめくるとそのわずかな隙間にアオマツムシの姿を確認出来た。

虫の鳴き声はヘッドホンで聴くとさらに音がはっきり聞こえてくる。これ以上ない“小さな演奏家の演奏”を聴くことが出来た。

「小さな秋を見つける」という撮影テーマに合う場所を、ひたすら先輩と二人で探し歩いた取材だった。撮影を終えて時計を見ると時刻は深夜2時。

雨が降り出すと虫の音は鳴りをひそめ、ひとけのない街に雨の音だけが響いていた。

執筆:取材撮影部 音声担当 小池泰弘

取材後記 その2

小学校で虫取り名人と呼ばれていた私は、秋の虫の声を聞くと、虫網と虫かごを持って、原っぱを駆け回り泥だらけになって走り回っていた頃を思い出す。

今は日々、時間に追われ、仕事帰りも早足が習慣になって行く中で、「秋」が見えているようで見えなくなり「秋の声」も聞こえているようで聞こえていなくなっている。

すっかり「勘」を失ってしまっている。 どこに、いつ行けば虫を見つけることができるのか。

虫を捕ることと撮影することは違うと分かっていたものの「現役の虫取り博士」である中学生の息子にアドバイスを求めた。

「音を立てないでゆっくり近づくこと」 「葉っぱの裏などよく探す」 「虫除けは使わない」

「ひたすら頑張って探す」 …これが息子からのアドバイスだった。 頑張るしかない。

撮影目標は、虫の姿と虫の置かれている環境「秋の鳴く虫と都会」を映像で表現すること。 都会の片隅で鳴く虫を捉えたい。

「虫と子供の撮影は難しい」先輩カメラマンから聞いた言葉だ。

子供は、思い通り動いてくれる訳ではなく、予想がつかない行動をする。 虫は音が聞こえても姿は見せず、見つけ出すことが難しい。

数年前、10時間以上原っぱを探し歩いて、虫が鳴いているシーンを1カットも撮影できなかったことが、何度も脳裏に蘇った。 息子の言葉を信じ、「ひたすら頑張って探す」と心に決めた。

本番撮影前、鳴いている虫の下見に向かう。午後8時から午前2時まで、東京の港区、新宿区と歩きっ回った。

「リーリー」「コロコロコロ、キリキリキリ、リーリーリー」

都会の喧騒の中で聞こえる秋の音、虫は確かにいる。 逸る気持ちを抑え一人で、虫の音を頼りに歩き探す。

撮影チャンスに備え、カメラと三脚を担ぎながら歩いた。総重量で15kg程になるが、緊張のせいか重さを感じない。

「リーンリーン」「リーンリーン」

街灯の明かりが照らされている街路樹や草木を中心に音のする方へゆっくりと、気付かれないように忍びやかに近づく。

明かりのない場所は、頭に付けたヘッドライトを頼りに、時には腹ばいになりながら探す。

虫の鳴く音がする方向に少しずつ近づくが、近づき過ぎると鳴き止んでしまい、離れると再び鳴き始める。何十回も繰り返す。数種類の鳴き声を確認したものの、姿を見つけることができなかった。

撮影当日、どうにか数匹の虫を見つけ出し撮影することができたが、虫の警戒心の高さを思い知った。

「鳴いている虫の姿」を捉えることはできたが、目指していた「秋の虫と虫のいる環境」ではない。広い画角手前に鳴いている秋の虫。背景に行き交う人の波と新宿のビル群、夜景。 このワンカットを撮影したかった。いつか必ず捉えるつもりだ。

下見を含めれば、撮影におよそ25時間費やした。

来年も「都会の秋の虫」の撮影に、私は挑戦する。根っからカメラマンという職業が好きだからだ。難しい撮影故に、達成感があるのだ。

取材を終え自宅に帰る道すがら、コウロギの声が聞こえた。

コウロギはどんな気持ちで鳴いているのか、私にはまだわからないが、その声は心安らぐ秋の音だった。

靴下まで泥だらけになって、家中あたりかまわず足形のスタンプをつけて母親に叱られた日が、ふと懐かしく思い出された。

秋が深まるにつれ、木々が色づきはじめる。

虫の音も日ごとに寂しくなり、一雨ごとに気温がぐっと下がり秋の虫は鳴りをひそめていく。 そして季節は移り変わり、間も無く冬が訪れる。

執筆・企画立案・撮影 : 取材撮影部 中村龍美