カメラマンがファインダー越しに見た1995年は、歴史の分岐点だった。阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件…など日本社会を揺るがす出来事が相次いだこの年。カメラマンたちはレンズを通して、“時代の転換点”を捉え続けた。

単なる「時代の記録者」としてではなく、「時間と空間を切り取る職人」としてカメラを担ぎ、日本だけではなく、世界各地で起きる出来事に立ち会ったカメラマンたちの記録をここに残す。

報道カメラマンを志したきっかけ

第一線で“今”を捉え続けてきたカメラマンは、単なる技術者ではなく、真実を伝えるための証言者でもある。レンズを通して見た1995年とは何だったのか。そしてカメラマンという職業の本質とは何か。カメラマンの証言から探っていく。

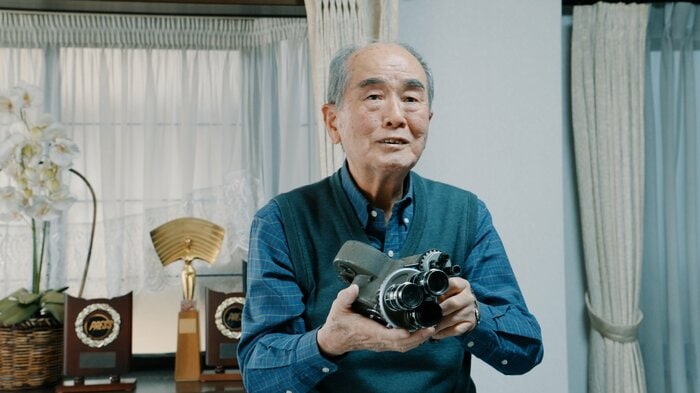

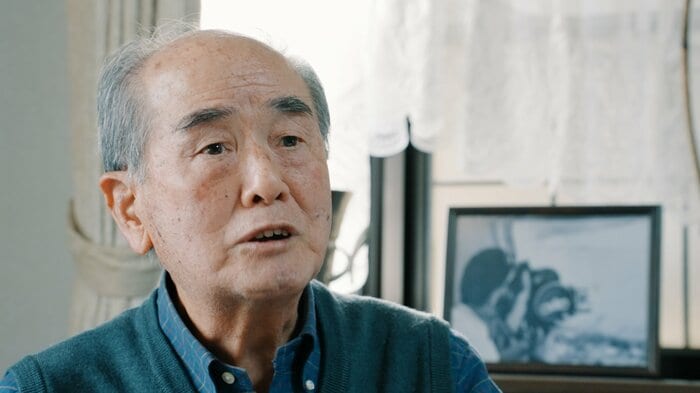

報道カメラマンを志す動機は人それぞれだが、その根底には共通する思いがある。前川カメラマンは「高校生の頃から写真が大好きだった」と語る。

「(テレビニュースを見て)こんな仕事ができればいいな」と思い、カメラマンへの道を歩み始めた。関西テレビに入社後、ニュースカメラマンとして大半を過ごし、「最終的にはドキュメンタリーを撮れるカメラマンになりたい」という思いを胸に歩んできた。

一方、髙橋カメラマンは当初、ディレクターを目指していたが、会社の命令でカメラマンになったという。

吉川カメラマンも同様に「カメラマンというよりも音声がしたかった」とキャリアの方向転換を経験している。

秋本カメラマンは報道カメラマンだった父親の影響が大きかった。

「父はデモとかそういう時代の報道カメラマンやっていて、帰ってくると頭に包帯巻いて血だらけで帰ってきたこともあった。自分もこういう第一線に立って報道したい」

こうした様々な経緯を持ちながらも、彼らは共通して「真実を伝える」という使命感を持っていた。彼らにとってカメラは単なる道具ではなく、前川カメラマンの言葉を借りれば「自分を幸せにする道具」であり、「何万人もの人が見てくれている」という誇りの源でもあった。

プロのカメラマンの存在価値

技術の進化により、今や誰もがスマートフォンで映像を撮影できる時代となった。そんな中で、プロの報道カメラマンの存在価値はどこにあるのか。

前川カメラマンは「いくら機材が良くなっても撮る人の心構えというのは今も昔も変わらない。それを忘れたらいけない」と強調する。

「重いカメラ持ったりしてる時はやっぱり手を抜きたいなって思う時もあるんですよね。それでやっぱり初心を忘れずに一生懸命真実を追っかけて撮るんだって心構えを忘れてはいけない」

髙橋カメラマンは「起きてる現象の裏を予備知識としてどれだけ持ってるかっていうので差がつく」と指摘する。

「普段から色んなことに関心を持って、わからないことがあったら調べてみる」という姿勢が重要だと語った。

吉川カメラマンは「思いを伝える」ことの重要性を強調する。

「人の気持ちをちゃんと伝えることができて、それを取材された人から『ありがとう』って言われると、それはもう、やめれないというか、これはやっぱり、ちゃんとしないと」

野沢カメラマンの言葉によれば、カメラマンは「記録を残す。それをいかに分かりやすく伝えられるかというところが使命」だという。

原田カメラマンは「カメラマンって、我がままな人にすごい向いている仕事です」と笑う。

「ディレクターが次にこういうカット撮ってねと、はいはい、わかりました。口では言うんです。でもこっちの心の中ではそうじゃないよと。ここではこれを見せなきゃダメなんだって」と、カメラマンの独自の視点と判断力の重要性を語る。

「レンズを通して被写体の人にカメラマンの気持ちが伝わるような動作ってあるんですよ。ただ単にファインダーだけ見て撮ってるだけでは相手に伝わらない」

災害報道の変化

阪神・淡路大震災から東日本大震災、そして2024年に起きた能登半島地震まで、災害報道のあり方は大きく変化してきた。

山田カメラマンは「阪神淡路の時って、避難所でもうガンガン平気で入っていって中でインタビューしてとかって普通にやってた」と振り返る。しかし、東日本大震災の頃には「プライバシーの意識が高まってきて、体育館が避難所になって入口までは行くけど、その中は相当慎重に撮った」と変化を語った。

能登半島地震の報道では「避難所の取材に行ってない。たまに中継が入っても、住民の方に許可を得て、こちらから中継していますというように、断りを入れて中継していた」とより一層の配慮が必要になったと指摘した。

「阪神・淡路大震災当時は、もうそれこそ何でも撮る。どこでも撮りに行く」時代だったが、現在は「被災者への配慮を大事にしなきゃいけない」という認識が広がっていると話した。

カメラは「自分を幸せにする道具」

前川カメラマンはカメラマンの仕事を「世の中の人を知る、社会を知るのが一番近道」と表現し、「カメラという道具は自分を幸せにする道具」だと語った。

山田カメラマンはカメラマンを「時代の記録者」と簡潔に表現した。

「災害があった時とか、昭和世代とか平成世代、令和世代とかって言われますけど、あの時のああいう事件があったよね、こういう事件あったよねっていう。時代の記録者かな」

時代の証言者

1995年は日本社会に大きな傷跡を残した年である一方、カメラマンたちにとっては自らの使命を改めて問い直すきっかけとなった。技術は進化し、誰もが映像を撮影できる時代になっても、彼らが持つ「心構え」「視点」は簡単に“替えがきく”ものではない。

髙橋カメラマンは、カメラマンを「国民の目」と表現する。カメラマンは国民の代表として現場に立ち、真実を捉え続ける存在である。その姿勢は、時代が変わっても変わることはない。

野沢カメラマンは「記録を残す。それをいかに分かりやすく伝えられるかというところが使命」と語る。

時代の証言者として、真実を伝え続ける重要な役割を果たしているのだ。

激動の1995年を記録したカメラマンたちが語る歴史の瞬間「カメラマンが捉えた1995」

・5月18日(日)18時00分〜19時55分

・BSフジで4K放送