2025年6月22日、鹿児島、宮崎の県境に位置する霧島連山の新燃岳が7年ぶりに噴火した。灰色の噴煙が麓の町に押し寄せ、山の姿は見えなくなった。最初の噴火発生から1カ月、活動は収まる気配を見せず、専門家は「長丁場になるかもしれない」と警戒を呼びかけている。

断続的な噴火活動で麓の町に深刻な影響

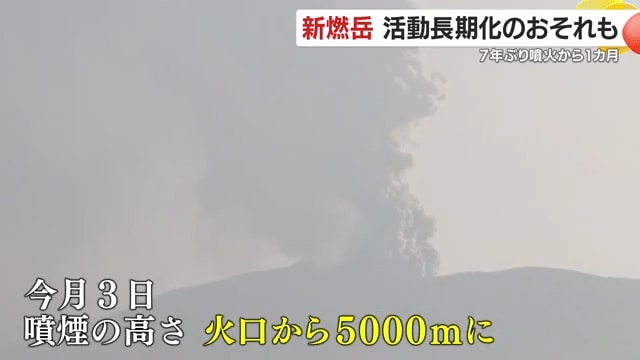

新燃岳の一連の噴火では7月3日、噴煙が火口から5000mの高さにまで達した。この1カ月の間、大量の降灰により山麓地域では断水被害が発生。農業への影響も深刻で、一時は川から水田への送水が不可能になるなど、地域の生活基盤が脅かされる事態となっている。

火山学が専門の鹿児島大学・井村隆介准教授は、この1カ月の活動について「降っている火山灰から新しいマグマに由来するものが増えている。この先大きな噴火になる可能性というのがかなりある状況で1カ月進んだ」と分析する。

火口に新たな割れ目が出現、マグマが「出口を探している」

7月7日に上空から撮影された映像では、新燃岳の山頂火口に新たな火山列が確認された。噴火当初は北東側に約200mの割れ目火口ができていたが、7月に入ると南東側の火口縁にも割れ目火口列が形成された。

井村准教授はこの現象について「下から上がってきたものが“出口”を探している」と説明する。マグマが地下から押し上げ、複数の出口を通じて地表に噴出しようとしている状態を示唆している。

新燃岳の特徴は「水蒸気噴火からマグマ噴火へ」長期化の恐れも

新燃岳の噴火活動には特徴がある。井村准教授によれば「だいたい水蒸気噴火・爆発から始まって、マグマ噴火に移行していくのが常だった」という。そして「その間隔も数年空いたり、数カ月空くこともあったので(噴火活動が)長丁場になるかもしれない」と長期化の可能性を指摘している。

現在、新燃岳の噴火警戒レベルは「3」(入山規制)に設定されており、火口から3km以内は立ち入りが規制されている。しかし井村准教授は「3kmより少し離れた場所でも生きている山に近づいている自覚を持ってほしい」と注意を促している。

住民や観光客は引き続き最新の火山情報に注意を払いながら、安全確保を第一に行動することが求められている。「生きている山」との共存は、この地域に暮らす人々の永遠のテーマとなっている。

(動画で見る:専門家「生きている山に近づいている自覚を持って」新燃岳 7年ぶりの噴火から1カ月 活動長期化のおそれも)