「地球は沸騰化の時代に入った」―国連のアントニオ・グテーレス事務総長が鳴らした警鐘を、誰もが実感している。日本でも、毎年のように観測史上最高の気温を更新する酷暑が続き、気候変動はもはや「そこにある危機」として現実のものになった。

あらゆる業界でCO₂削減の取り組みが進む中、「排出を抑える」だけでなく、「資源として活用する」という逆転の発想―CCU(Carbon Capture and Utilization)技術に注目が集まっている。技術的なハードルや実現に向けたコストが高く、非現実的とすら言われた挑戦に、積水化学は真正面から取り組む。

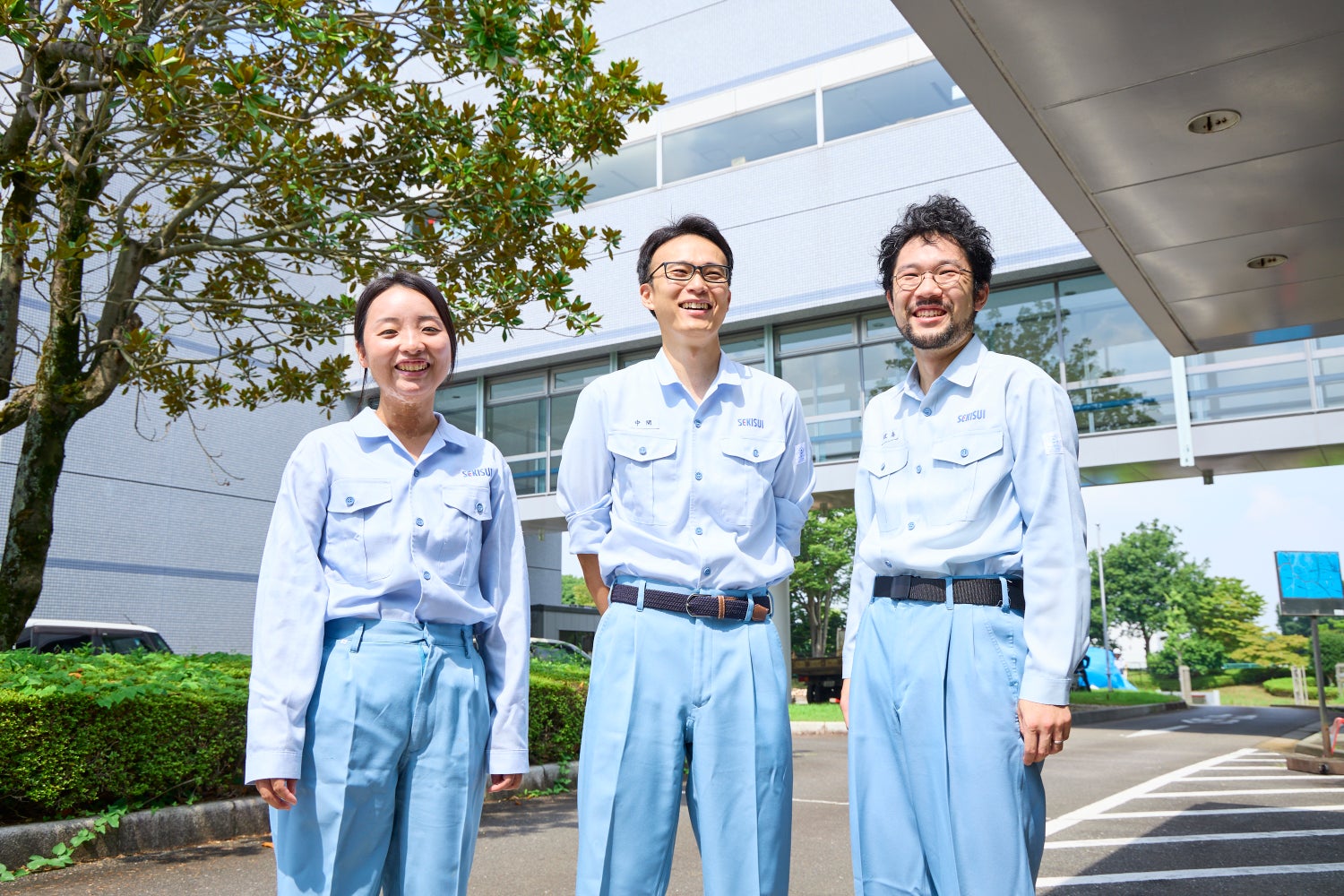

持続可能なビジネスモデルとして、いかにして社会に実装し、価値を創出していくのか。積水化学のR&Dセンターで、CCU技術の開発と実証に挑む研究者たちは、社内外のパートナーと手を携えながら、実用化に向けた一歩を踏み出している。つくば市の研究開発拠点で、未来を見据える3人の言葉に耳を傾けよう。

<目次>

地球温暖化に挑む、新たなアプローチ。CO₂を「資源」に変えるCCU技術

技術の核心―触媒とプロセスで実現するCO₂変換

ラボを超えて、社会へ。進む実証と広がる協業の輪

CO₂は敵か、資源か。未来を変える技術と意志

地球温暖化に挑む、新たなアプローチ。CO₂を「資源」に変えるCCU技術

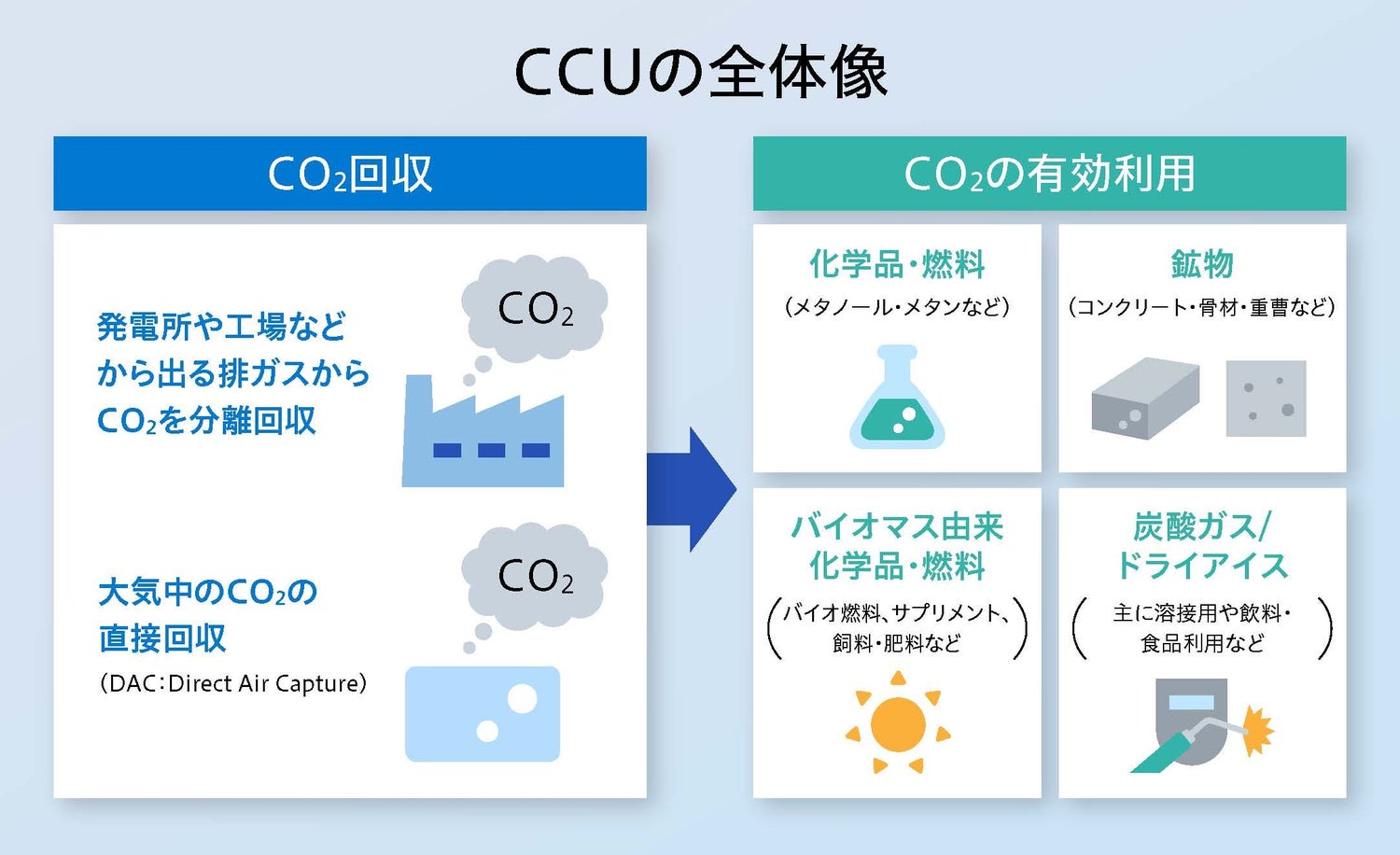

これまで、環境負荷の象徴とされてきたCO₂。CO₂を排出しないエネルギー源として再生可能エネルギーの導入やCO₂を分離・回収後に地中へ貯留する「CCS(Carbon Capture and Storage)」など、さまざまなCO₂排出削減に向けたアプローチが模索される中で、新たな資源として捉える動きが加速している。それがCCUだ。

緑豊かなつくば市の一角に位置する積水化学のR&Dセンター 先進技術研究所。

ここで、回収したCO₂を高収率でCO(一酸化炭素)へと変換する革新的な技術の研究が進む。プロジェクトをリードする中間友樹が、一連の仕組みを解説する。

CCU技術とは?

工場などの排出源や大気中から二酸化炭素(CO₂)を回収し、それらを資源として利用する技術。CCSが回収したCO₂を再利用せずに地中や海底に貯留する(ためる)技術であるのに対し、CCUは回収したCO₂を有効活用し資源循環させることが可能になります

<積水化学が進めるCCU技術開発の取組み>

積水化学工業 R&Dセンター 先進技術研究所 次世代技術開発センター グリーンケミストリープロジェクトヘッド 中間友樹

「CO₂は非常に安定した分子で、他の目的物質に高収率で変換するのは技術的に非常に難しい。CO₂を利活用するシステムによりカーボンリサイクルを成立させることは、まるでタイムマシンで過去にさかのぼるようなチャレンジだ、と言われることもあります。積水化学はこの難題に対して、反応システムそのものを作り変えるという着想で反応収率を飛躍的に向上させました。化学分野で培った知見と分野を超えた専門家が力を合わせて、驚くほどのスピードで開発を推し進めてきたのです。

私たちは化学メーカーとして、これまで社会の利便性を支えてきた一方で、環境に対しても一定の負荷をかけてきたという現実があります。だからこそ、化学の力でその課題に応えていく責任がある。

再エネ活用やCO₂の地中貯留(CCS)といった選択肢も重要ですが、私たちが目指すのはもう一歩先。回収したCO₂を資源として活用することで、新たな価値を付与し、社会に還元していく。この発想が、私たちの技術開発の出発点であり、化学業界で働く私たちの使命だと考えています」

技術の核心―触媒とプロセスで実現するCO₂変換

CO₂を「資源」として活用するには、単に変換できるかどうか以上に、CO₂をいかに少ないエネルギーで目的の物質に変換できるかが問われる。エネルギーには限りがある上、使用するエネルギー源によってはCO₂を変換する際に膨大なCO₂を排出し、かえってCO₂を増やすことになりかねないからだ。社会実装を視野に入れたとき、高い反応収率と低いエネルギー使用量を両立するという技術的な壁が立ちはだかる。

非常に安定なCO₂に対して少ないエネルギー量で、目的の生成物に変換する。一見相反する条件をどのように両立させるか――。この難題をどう突破するかが、CO₂変換技術の成否を大きく左右してきた。

非常に安定なCO₂を少ないエネルギーで変換するために、多くの研究者が触媒の力を活用してきた。積水化学はその触媒の力を最大限活用するために、「ケミカルルーピングプロセス」に着目した。二つの異なる反応を連続的に実施できるこのプロセスを適用することで、まず水素により触媒を活性化させ最大限に能力を引き出してから、CO₂を触媒に作用することで莫大なエネルギーを使うことなくCOに変換することに成功した。この技術に加え、高い反応収率を達成するために、ラボではこのプロセスに最適な触媒や反応条件を効率的に検証する作業が続けられてきた。試行錯誤を重ねてきた過程を、西山悠が振り返る。

「プロジェクトの特長の一つは、使用する金属元素の多元化です。周期表に並ぶさまざまな金属から複数を組み合わせ、最適な組み合わせを導き出す必要があります。組み合わせは数千、数万通りにも及ぶため、膨大なマッチングから、いかに効率よくベストな解を見つけ出すかが重要でした」

積水化学工業 R&Dセンター 先進技術研究所 次世代技術開発センター グリーンケミストリープロジェクト 係長 西山 悠

CO₂からCOへ高い反応収率で変換する積水独自触媒

膨大な組み合わせから最適解をいかに迅速に見つけるかのカギとなったのが、「マテリアルズ・インフォマティクス」の導入だ。同じ先進技術研究所の組織である情報科学推進センターと連携しながら機械学習やデータ解析を活用し、触媒開発を効率的かつ高度に進める先進手法であり、従来は膨大な時間を要した組み合わせ検討のプロセスを飛躍的にスピードアップさせている。

先進手法の導入だけでなく、異なる専門性を有したメンバーが協力して課題解決に取り組むチームの形も成功に大きな貢献を果たしている。積水化学が導き出した中核技術である「ケミカルルーピングプロセス」と「触媒」。この二つの組み合せを最大限に生かせるプロセスモデルを、若いメンバーが主体となってお互いの知識やアイデアをブラッシュアップしながら確立し、高い反応収率を達成。少ないエネルギー使用量でもCO₂を高い収率でCOに変換する目的をクリアし、現実的なプロセスモデルを提示している。西山は、手応えをこう語る。

「私たちのプロセスでは、CO₂をCOに変換する反応収率が重要な指標となります。一般的に50~60%とされる中で、私たちは90%を超える水準を実現しました。しかも、パラジウムや白金といった高価な貴金属を使用せず、より安価で持続可能な材料で成功しています。これは、産業応用において大きな強みとなる技術です」

技術が磨き上げられる一方で、社会実装も着実に近づいている。飯島圭祐は、その意義をこう語る。

「COは、いわば中間原料として、メタノールや合成燃料、各種化学品などに展開可能です。CO₂を単なる排出物ではなく、柔軟に活用できる資源として捉える――。この視点が、私たちの挑戦の根幹にあります」

飯島の言葉通り、生成されたCOは、鉄鋼、石油化学、プラスチック、合成燃料といった社会インフラを支える分野に活用される。積水化学が開発した技術でCO₂由来COを供給することで、様々な分野でCO₂を資源として使用できる。加えて、市場のニーズに応じて多様な製品群へ展開できる点が、COのような中間原料をターゲットにしたCCUの大きな強みだ。積水化学が開発したCCU技術は、サーキュラーエコノミーを構成する中核的な要素のひとつとして、持続可能な社会の実現に向け、大きな貢献が期待される。

ラボを超えて、社会へ。進む実証と広がる協業の輪

積水化学工業 R&Dセンター 先進技術研究所 次世代技術開発センター グリーンケミストリープロジェクト 課長 飯島圭祐

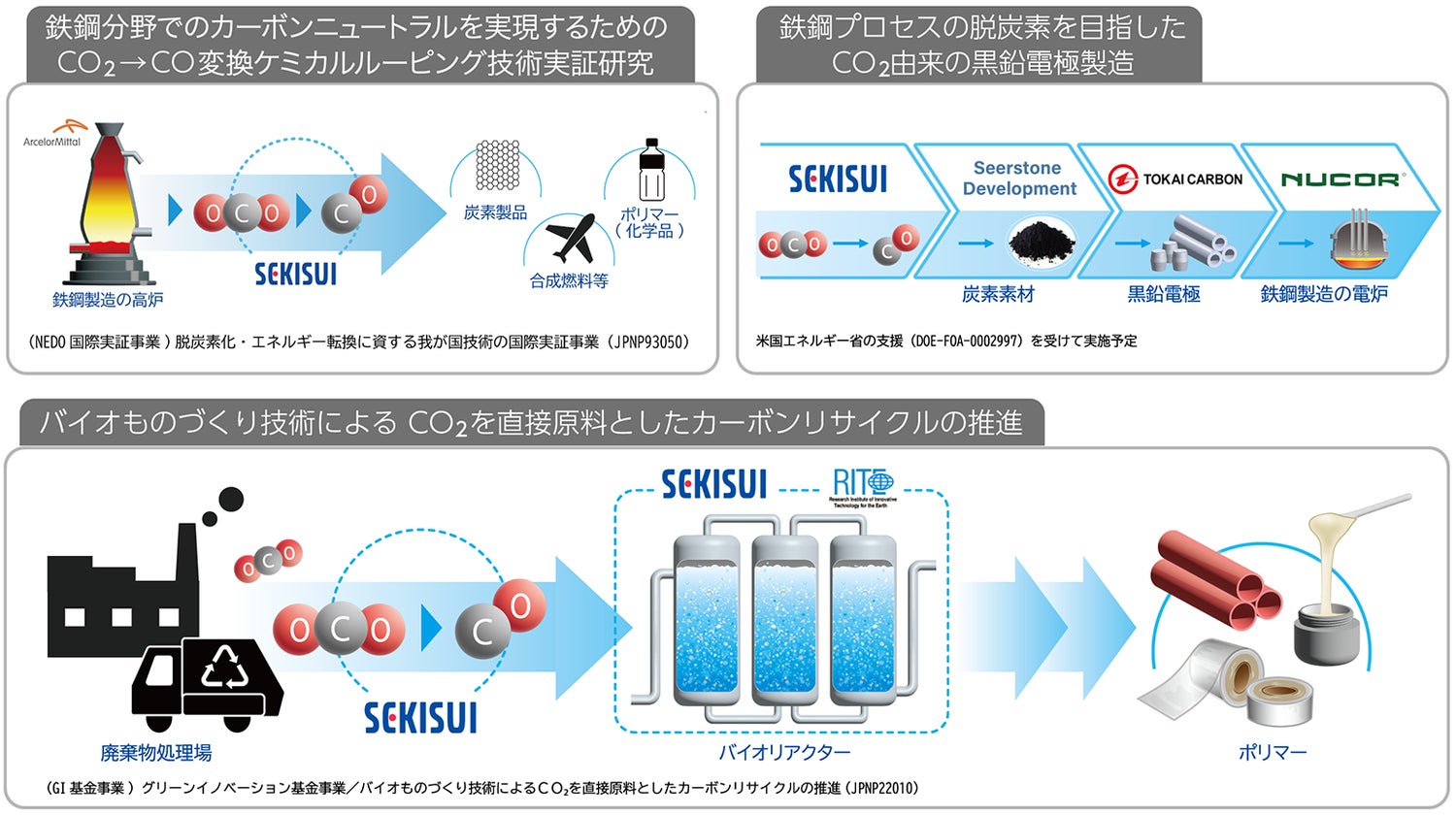

開発技術のもと、積水化学のCCUは今、実証フェーズへと進んでいる。積水化学の技術を要素技術とし、CO₂を排出する企業やCOを原料として活用する企業と連携し、CO₂資源活用の社会実装を目指す。グローバルでは、鉄鋼最大手の企業との連携が始動。実証パートを担う飯島が、その発端を語る。

「CCU技術の強みは明白でしたが、展開先を考えると、やはりCOの使い道がある業界が望ましい。中でも、CO₂排出量が非常に多く、かつCOを工程内で再利用できる鉄鋼業界が最適ではないかと。実際にアプローチを始めたところ、ヨーロッパ最大の鉄鋼メーカーであるアルセロール・ミタル社が、私たちの技術に強い関心を示してくれました」

製鉄工程で排出されたCO₂を回収・変換し、再び製鉄工程内で活用するという循環モデルの構築が進むことで、重工業分野への波及効果が期待される。飯島はスペインの実証プラントを視察し、積水化学の技術が他社プロセスと繋がる現場に立ち会った所感を振り返った。

「実証フェーズを見守ることは、ラボでの成功とは、また違ったリアリティがあります。現場に立った瞬間、『社会実装』という言葉が、現実として感じられます。緊張感と技術者としての醍醐味を肌で感じました」

中間も、「環境規制や技術基準が厳しい欧州で技術評価を受けたことは、大きな意義がありました」と総括する。

「私たちの技術が現地で評価されたことは、チーム全体の士気を大きく高めました。今では鉄鋼業界に限らず、炭素メーカーや石油会社など、さまざまな業界との協業も動き出しています。将来的には、CO₂を排出するあらゆる産業の現場に技術を展開し、どんな排ガス由来のCO₂であっても資源化していきたいと考えています」

国内においても、社会実装に向けた動きが着実に進んでいる。たとえば、東海カーボン株式会社と連携し、CO₂由来のCOを固体炭素へと転換する実証研究が進行中だ。得られた炭素の活用先は、製鉄用の黒鉛電極やリチウムイオン電池の材料等が想定される。いずれも私たちの生活に欠かせないもので、両社は高い志を共に掲げながらサステナブル社会の実現に向けた取り組みを進めている。さらに、ひたちなか・東海クリーンセンターでは、ごみ焼却場の排ガスから回収したCO₂をCOに変換し、微生物を活用したバイオものづくり技術により高機能化学品を製造するという新たな試みも動き出している。

こうした地域密着型の排出源との連携は、国内における生活インフラとCCU技術を結びつけ、社会実装の現実味を一層高めている。

CO₂を資源と見なす視点は、もはや脱炭素の一手段にとどまらない。社会構造そのものの変革を促すポテンシャルを秘めた先進技術として、産官学の連携を通じた共創の輪が、国内外で広がりを見せている。

海外に目を向けると、積み重ねてきた研究が着実な成果を生み、実証からさらなるスケールアップへと進んでいる。欧州の大手鉄鋼メーカー、アルセロール・ミタル社との共同プロジェクトでは、日量1kg規模の試験から、10トン規模への拡大を目指した協議も進行中だ。

「商用化には日量1,000トン規模の処理能力が求められます。実装へのハードルは依然として高いですが、そこに向けて研究開発を重ねていきます」と中間は展望する。さらに、「現在の反応収率90%という数値にも、決して満足はしていません。95%、そして100%に限りなく近づけていく―その挑戦を続けていきたい」と意欲を見せる。

商用装置同等設計の60㎏/dスケール実証装置

また、技術的な深化と応用の幅を広げるうえで欠かせないのが、アカデミアとの連携だ。2025年には、東京大学・東京科学大学と共に、NEDO(国立研究所開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)のカーボンリサイクル実証研究事業に採択された。火力発電所から排出されるCO₂を原料に水素を使用せずに導電性カーボン材を製造する新たな挑戦が、産学の知見を融合するかたちで動き出している。

変換工程には積水化学のケミカルルーピング技術に東京大学のマイクロ波加熱技術を適用することで水素を使用せずにCO₂をCOに変換、炭素素材への変換では東京科学大学のプラズマ触媒技術を活用。西山は、こうした連携がもたらす広がりについて語る。

「大学との連携によって、技術の可能性がさらに広がっています。そして、こうした研究成果が実証というかたちで見える化することで、企業パートナーとの信頼関係も築きやすくなる。いまは化学メーカーや石油会社などとも協業を進めながら、新たなCO₂資源化プロジェクトの立ち上げにも取り組んでいます」

CO₂は敵か、資源か。未来を変える技術と意志

実証と応用が進む中で、CCU技術の意義は、単なる「排出対策」にとどまらない広がりを見せつつある。CO₂を資源へと転換することは、エネルギー問題や素材開発にも通じる、新たな産業基盤を築く挑戦でもある。西山は、この技術が持つ「素材としての可能性」に着目する。

「CO₂の変換技術が素材開発へとつながる点に、私は大きな意義を感じています。日本のように資源制約のある国にとって、国際競争力のある新しい領域になりうると感じています。将来的には、石油に代わる素材をCO₂からつくることも夢ではありません」

COを単に生成するだけでなく、その先にある、社会に届く価値を―飯島も、技術の先にある暮らしのあり方に眼差しを向ける。

「CO₂の排出を減らし、更に資源として活用する技術の開発が私たちの本分です。ただ、それをどのように社会的価値へと昇華させるか―この視点を常に意識しています。製品のサステナビリティを見える化し、消費者が環境にやさしい製品を選ぶことが理にかなった選択になる。こうした社会の仕組みを作っていくことも重要です。社会と技術のつながりをいかに描くか。環境貢献の社会価値を問い続ける姿勢を大切にしていきたいですね」

中間も、それを受けてこう語る。

「この技術の出発点にあるべきなのは、どんな社会像を構想し、実現したいのかという明確な意志です。単なる技術的な正解・不正解ではなく、未来のあり方に対する意思表明として、私たちはこのプロジェクトを推進しています」

チームのミッションの延長線上には、積水化学が掲げる2030年代の本格実装というビジョンがある。2025~2030年は、そのための基盤技術を確立する重要なフェーズだ。中間はこれまでの歩みをこう振り返る。

「触媒とプロセス、それぞれの技術チームが互いの専門性をリスペクトしながらも、時に意見をぶつけ合い、共通のゴールに向けて最適解を模索してきました。ここまで技術レベルを高めてくれたチームの努力を、私は心から誇りに思っています。何としてもこの技術を社会に届け、『やり切った』という達成感を皆で分かち合いたい。その思いが、私たちの原動力です」

これまでもコーポレート組織である経営戦略部やESG経営推進部、社長室政策調査グループと事業化戦略にむけて連携してきたが、2025年度からは、新たに先進技術研究所内にも事業化戦略を担う新たな組織も立ち上がり、社会実装に向けた準備が加速している。

「CO₂とどう向き合い、どんな未来を描くか―それぞれの信念こそが原動力」

個々のメンバーが掲げる理念を胸に、研究チームは技術と志を携えて、CO₂を「資源」へと昇華させる真の循環社会の実現に挑み続ける。

【SEKISUI|Connect with】

https://www.sekisui.co.jp/connect/

⼈々の暮らしの多様な分野で積⽔化学の製品・技術がどのように活かされているのか。

その開発にはどんな想いや物語があり、それは地球に暮らす⼈々や社会とどのようにつながっていくのか。

「SEKISUI|Connect with」は、積⽔化学とつながる未来創造メディアです。

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ