ツギノテ実行委員会は2025年10月18日(土)・19日(日)、高岡駅直結の立体駐車場を会場としたクラフトフェア「ツギノテ」を開催します。プレ開催を含め4年目、本開催としては3年目を迎える今年。

「地場の産業・工芸技術を知り、自社との協業の可能性を考えることができた」

「これまであまりチャレンジをしてこなかった小物販売に手応えを感じた」

開催を重ねるごとに出展者から聞こえてくる声からは、「ツギノテ」が目指す“産地の底上げ”への歩みが垣間見えます。ツギノテは単なるクラフトフェアにとどまらず、「ものづくり産地の未来を描くための成果発表の場」として進化を続けています。

なぜツギノテは生まれ、どこへ向かおうとしているのか。ツギノテ実行委員会委員長 羽田純氏の言葉を交えながら、そのストーリーをご紹介します。

ツギノテの原点。産業観光の先駆けから“次の手”へ

ツギノテの背景には、20年以上にわたる高岡の挑戦があります。

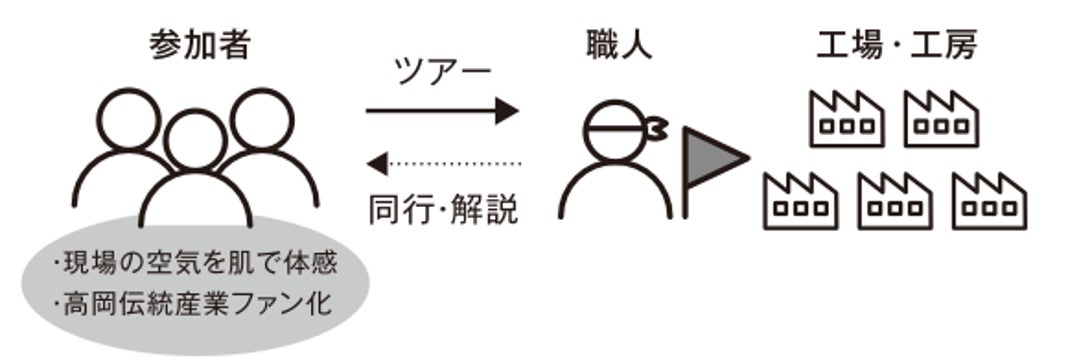

その出発点は、地元の職人や問屋による青年団体である「高岡伝統産業青年会」が企画した「高岡クラフツーリズモ」。

当時まだ「産業観光」という言葉が浸透していなかった時代に、職人が自ら工房を開き、東京からバイヤーやクリエイターを招き入れ、現場での交流を通じて新しい関係を築く試みでした。

工房で職人の思いや背景に触れた来訪者は強く共感し、そこから新しいビジネスやコラボレーションが次々と生まれていきました。全国に広がる「オープンファクトリー」や「産業観光」の先駆けといえる活動です。

やがて世代交代や人員減少を経て、青年会の構成は大きく変化しました。以前はほぼ全員が伝統産業の事業者本人(経営者)でしたが、いまでは半数以上が異業種や伝統産業に関わる従業員に。羽田氏はこれをチャンスと捉えました。

「異業種の視点が加わることで、これまでになかった発想や広がりが生まれてきました。産地全体の未来をより多様な人たちと手を取り合って考え、ものづくりを“民営化”する新しい仕組みをつくるチャンスだと考えたんです。」

その“次の手”として生まれたのが「ツギノテ」でした。

立体ガイドブックのような“パッケージ型”オープンファクトリー

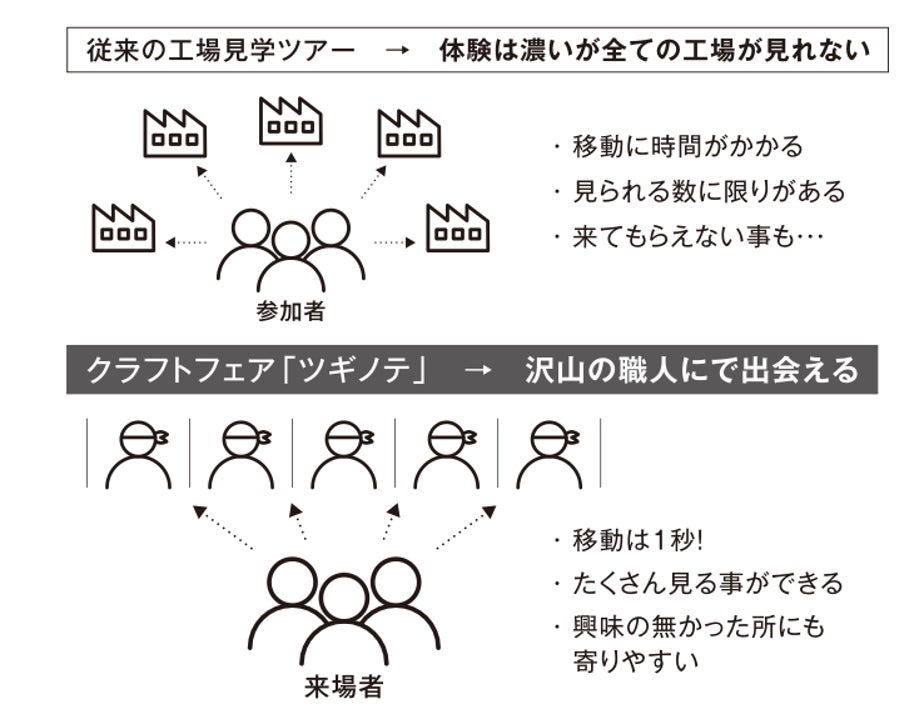

現在、全国各地で行われているオープンファクトリーは60地域以上。工房や工場を開放し、地図を片手に工場を巡るスタイルはブームとなっていますが、一度に訪ねられる数には限界があり、どうしても有名な工房やアクセスの良い場所に偏ってしまうという課題もあります。

そこでツギノテは「工場に行ってもらう」のではなく、「工場そのものを一箇所に集める」という新しい形に挑戦しました。

会場に選んだのは高岡駅前の立体駐車場。そこを活用し、まるで“ものづくり産地の立体ガイドブック”のように高岡のものづくり現場を凝縮しました。

職人たちは道具や機械を持ち込み、会場で実際の作業を再現。子どもにとっては小さな工場探検のような体験になり、同業者にとってはビジネスマッチングの場に。

商品を並べる展示会ではなく、そこで「仕事をしている」ことこそ最大の特徴です。テストマーケティングの場や、技術の実演、ワークショップ、トークイベントも展開。まさにオープンファクトリーの半歩手前、気軽にものづくりの世界へ足を踏み入れられる“入口”を作っています。

声を集め、産地の基盤に変えていく

ツギノテの原動力は、地元製造企業の声。

「課題はあるが解決方法が分からない」「自社や産地の本当の課題が見えづらい」そんな声を受け、ツギノテは異業種も交えた継続的な意見交換を実施。課題を言語化し、施策へとつなげてきました。

<ツギノテ塾>

職人が自らの技術や取り組みをプレゼンし、異業種の参加者と意見交換する勉強会

<デザイン支援>

オリジナルプロダクト未経験の工場にデザイナーをつなぐ支援

<プロモーション支援>

工場紹介や産業観光用の動画を補助金を活用して一括制作し、低コストで提供

<ツギノメ>

高校生と社会課題をテーマに未来のものづくりを考えるプログラム

これらはすべて産地を持続させるための基盤をつくる試みです。

2025年の挑戦。社会課題とものづくりをつなぐ5つのプロジェクト

ツギノテが目指しているのは、「ものづくりを通じて社会課題を解決する」こと。

今年は新たに5つのプロジェクトが動き始めました。

1.高岡龍谷高校とつくる「ものづくり産地のSDGs こども工作広場」

子どもたちが工場から出る様々な素材の廃材を使って自由に工作を楽しめるスペースを、高校生と一緒に企画。廃材を使ったミニゲームも高校生ならではの視点で企画。ファミリー層も楽しめる場を目指しています。

2.JTとの「新型デバイス×工芸」コラボ

伝統技術と先端デバイスの融合という実験的コラボ。

3.「寿司といえば、富山」 工芸コラボ

富山が誇る食文化と工芸技術を掛け合わせた新しい発信。24人の職人・作家がそれぞれの素材を用いて、45種類の回転寿司の皿を製作。

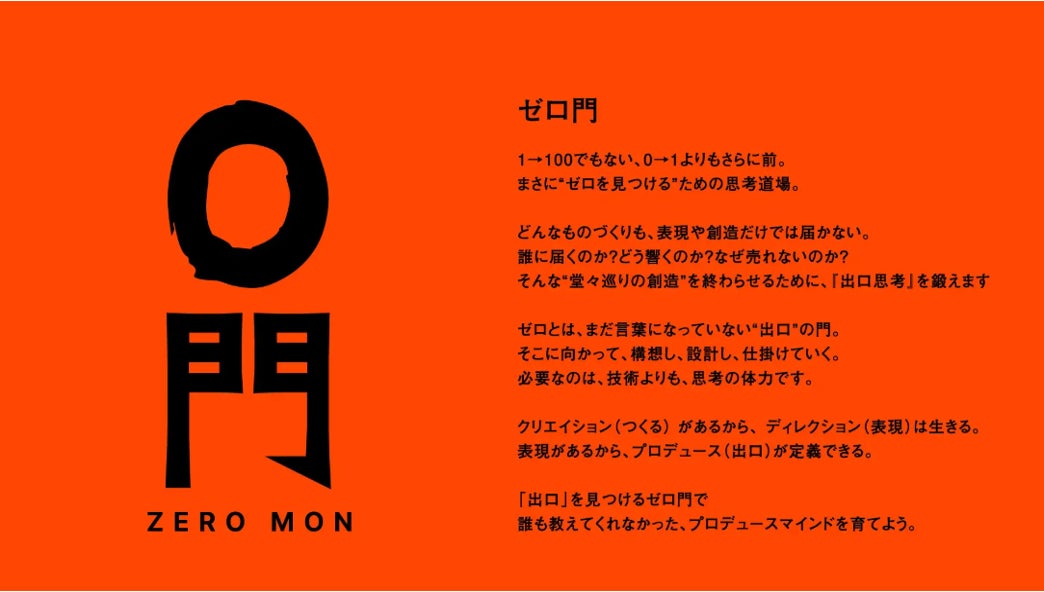

4.プロデューサー人材育成事業「ゼロ門」

作り手だけでなく、“産地プロデューサー”として販路を見据えた企画や商品づくりができる人材を地域から育てる仕組みづくり。

5.ごちめしコラボ「こどもの文化的体験を平等に」

経済的に機会が限られる家庭の子どもたちに、ツギノテ内のブースで食や文化を体験できる「ゴチペイ」を配布予定。

「伝統工芸が“必要とされなくなった”から衰退しているとすれば、もう一度“役に立つ”状態をつくらなければならない。社会課題とものづくりを結びつければ、技術は未来に残っていくはず。これまで以上に幅広い連携を通じて、社会に必要とされるものづくりの未来像を描いていきたい」と羽田氏は語ります。

産地プロデューサーを育てる「ゼロ門」

ツギノテが今年から力を入れているのが、プロデューサー人材育成事業「ゼロ門」です。

これまで高岡や富山の産地では、つくり手を増やす努力は続けられてきた一方で、つくられたものをどう届け、どう広げていくかを担う人材はほとんど育ってきませんでした。外部に頼ることが多く、地域の内側から育成する仕組みが欠けていたのです。ゼロ門は、まさにその課題を乗り越えるための新しい試みとしてスタートしました。

高岡伝統産業青年会においても、職人の数は減少傾向にある一方で、ものづくりを外から支え、未来のあり方を企画する人材が増えてきています。

実際に高岡ではショールームづくりや宿泊施設の立ち上げなど、ものだけでなく“こと”を生み出す動きも生まれています。ゼロ門は、そうした異業種の力と伝統的なものづくりの技を結びつけ、産地の未来を切り拓くプロデューサーを育てる機会となることを目指しています。

今年のツギノテの見どころ

羽田氏が特に注目してほしいと語るのは、龍谷高校の生徒たちが手がける子どもスペースの企画です。

発想のきっかけは、羽田氏が東京・立川の「PLAY! PARK」を訪れ、子どもたちが素材や環境を自由に使って遊ぶ姿に感銘を受けたこと。そこでの体験から、「ツギノテでも子どもたちがものづくりを通して自由に感覚を広げられる場をつくりたい」と考え、高校生たちと一緒に準備を進めてきました。夏休みには高校生たちが出店者の工場を訪ね、素材やアイデアを集めるなど、実際の現場を学びながら企画を形にしています。

10年かけて産地を変えていくビジョン

ツギノテは「10年かけて産地を、ものづくりに関わる人々と共に変革していく」というビジョンを掲げています。毎年のクラフトフェア「ツギノテ」を“成果発表の場”とすることで、産地の進化を可視化し、次の一歩へとつなげています。

来場者のデータからも変化が見えています。昨年の来場者は4,671名。そのうち約500人は仕事を目的に訪れ、商談やビジネスマッチングの場として機能しました。観光目的の来場者とビジネス関係者が同じ空間に混ざり合うのも、ツギノテの特徴です。

「持続可能で共創的な産地」の実現には、職人や製造業者だけではなく、地域外の人々や異業種のプレイヤーが共に関わる“ものづくり関係人口”を増やすことが欠かせません。

すでに移住者がツギノテの運営に加わる例も生まれています。こうした地域の枠を超えた動きがさらに広がれば、産地はより多様な人の手の力で未来へつながっていくでしょう。

“B to E”から“E to B”へ。体験が産地を進化させる

これまで“B to BからB to C”へ、そして“モノからコトへ”と変遷してきたものづくり。羽田氏は、産地の未来について様々な業界の人々と話すなかで、“B to E(経験・教育・感動)”という言葉を聞くようになったといいます。これはオープンファクトリーが広まるなか、ものづくり企業が製品を製造するだけでなく、工場をひらき、顧客へ経験を提供し、それが訪れた人の感動や学びに繋がっていくビジネスの在り方を表しています。

「ツギノテではさらに一歩進めて、逆の“E(経験・教育・感動) to B”を実践しています。異業種や社会課題、教育現場との協働を通じて、作り手自身も経験を得て成長していく。つまり、産地が体験から学び、進化していく場なんです。」

ツギノテはクラフトフェアの枠を超え、来場者と共に“新しいものづくり”を生み出す実験と挑戦の場でもあります。

ぜひ今年も会場で、未来につながる「次の手(ツギノテ)」を体感してください。

ーーツギノテには、産地の課題を共有し、仲間とともに未来を描こうとする人々の真剣な挑戦があります。産地を変える力は、一部の人だけが持っているものではありません。来場者として、支援者として、純粋に工芸を楽しむ一人のファンとして。関わり方は自由です。

ツギノテの会場に集まる多様な“手”が重なり合うとき、新しい未来が生まれます。あなたの“手”も、その一部になっていただけたらうれしいです。(ツギノテ実行委員会 一同)

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ