鹿児島といえば焼酎王国として知られるが、実はウイスキーの製造免許を取得している酒蔵の数日本一は鹿児島である。南国ならではの味わいがするという鹿児島のウイスキー、焼酎造りとの共通点もあり新規参入の蔵元もある。

鹿児島ウイスキーの歴史を作った蒸留所

ウイスキーの熟成樽が約2000本もずらりと並ぶ圧巻の光景。ここは鹿児島・南さつま市にある本坊酒造の「マルス津貫蒸溜所」だ。一年を通してウイスキーが生産されている。

原料となる麦芽はほとんどがヨーロッパから輸入され、それを粉砕し仕込み水を加えると麦汁になる。次に麦汁に酵母を入れて発酵させ、もろみをつくる。「丸4日間、96時間発酵させるが、いかにいろんな香味成分を作るかが大事」とマルスウイスキーの草野辰朗さんは語る。

そしてウイスキーづくりには欠かせない蒸留。ポットスチルという独特の形をした蒸留釜でもろみを蒸留し、できた原酒を樽に入れ、最低3年の熟成期間を経る。「各樽で熟成のピークがあるので、それを見極めて、しかるべき樽をしかるべきタイミングで使えるよう努力をしている」と草野さんは言う。

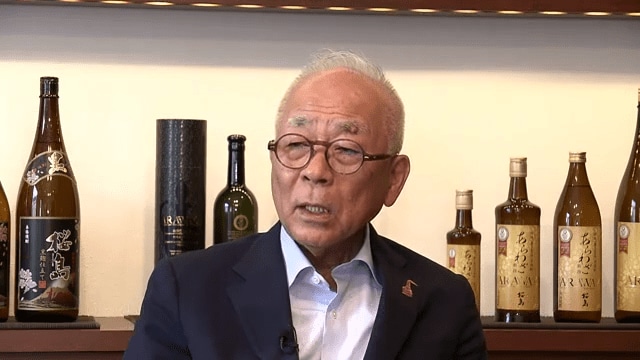

鹿児島のウイスキー作りの歴史は本坊酒造から始まった。終戦後の1949年、本坊酒造はウイスキーの製造免許を取得。その理由について本坊和人社長は「全国の市場の動きのなかで、これからは和酒だけでなく洋酒の市場も活発化するだろう」と説明する。

その後、生産拠点は山梨、長野に移り、鹿児島県内での製造は1984年に途絶えたが、2016年に津貫蒸溜所が開設され、鹿児島でのウイスキー造りが復活したのだ。

「鹿児島のウイスキーは濃厚でリッチな味わい」

温暖な気候の鹿児島で作られるウイスキーにはどんな特徴があるのか。鹿児島市内でバーを経営し鹿児島のウイスキー事情に詳しい小原紀幸さんはこう話す。

「鹿児島は南国で気候が暖かいので早く熟成しやすい。ウイスキーは個性なので南は南のウイスキーの味わいになる。若い原酒でも濃厚なリッチな味わいになるのが特徴」

実際に津貫で製造されたウイスキーは「非常にフルーティ」と評され、「南国のフルーツを連想させるような香り、味わい」をイメージしたという。

高まるウイスキー需要 焼酎との共通点は「蒸留」

いま、県内では焼酎メーカーがウイスキーを製造する動きが相次いでいる。大隅半島の大崎町にある天星酒造もその一つ。2022年にウイスキーの製造免許を取得し、菱田蒸溜所として新たにウイスキー事業を始めた。

「焼酎づくりの経験はあるが、全てにおいて正直なところやったことがない。チャレンジしているところ」中原優生産本部長はこう話す。

ウイスキーの製造免許を取得している鹿児島県内の酒蔵は、2014年には本坊酒造のみだったが、5年後には7となり、2023年には13に増え、全国1位となった。

背景にあるのが国内のウイスキー需要の高まりだ。ウイスキー出荷量は1980年代後半から下降線をたどっていたが、NHKの朝ドラやハイボール人気を受け、2007年から上昇している。

もうひとつ重要なのが、ウイスキーと焼酎の共通点だ。小原さんは「焼酎メーカーは発酵、蒸留の技術があるのでウイスキーを造ろうと考える。『鹿児島から世界へ挑戦したい』ということも聞いている」と語る。実際、天星酒造では蒸留器の一部に焼酎と同じものを使用。「両方とも使える蒸留器。今この時期はウイスキーなんですけど、これから焼酎用に切り替わります」と中原本部長は説明する。

鹿児島ウイスキーが世界から注目される日も

天星酒造初となるウイスキーは2026年秋以降に販売される予定だ。「3年後しか評価いただけないが、その分、期待と夢がある。不安もありますけど」と中原本部長は期待を込める。

小原さんは、「それぞれの蒸留所が自分たちのウイスキーを追求する中で、いつか鹿児島がスコットランドのアイラ島のように世界から注目される土地になれば」と展望し、その可能性は「非常にある」と語る。

焼酎王国・鹿児島の酒蔵が取り組むウイスキー作り。それぞれの特徴を生かした「鹿児島ウイスキー」の今後に注目だ。

(動画で見る:鹿児島が日本最多 ウイスキー製造免許を取得している酒蔵の数 焼酎王国で増える理由 確かな蒸留技術でウイスキー製造に挑戦)