昼夜を問わず鹿児島市街地と桜島を結んできた桜島フェリーの深夜便が2025年9月30日未明に終了し、40年余り続いた24時間運航の歴史に幕を下ろした。利用者減少と経営難という厳しい現実に直面しての決断だが、長年親しまれてきた深夜便には様々な思いが交錯している。

最後の深夜便が運んだ思い

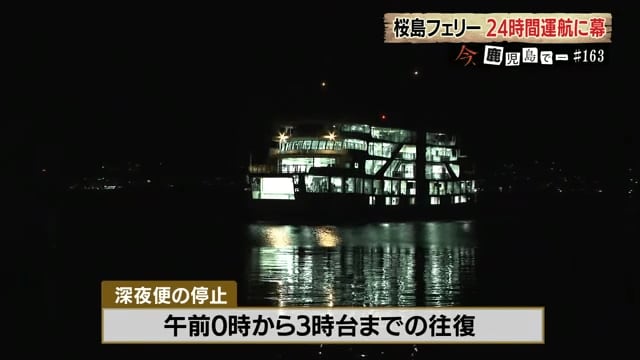

9月30日午前3時半、鹿児島港を後にする最後の深夜便。静かなデッキで街の灯りを眺めていたのは愛知県から訪れた乗客だった。「短距離の航路で24時間運航はないので、いい記念になった」と語った。この最終便は旅客6人、車両3台を桜島へと運び、40年以上続いた24時間運航の終わりを告げた。

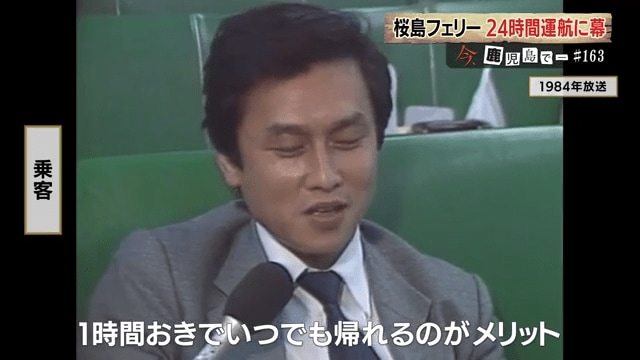

鹿児島港と桜島港を4隻のフェリーで結ぶこの航路は、地域の物流にも欠かせない生活航路だ。深夜便による24時間運航が始まったのは1984年。当時のニュース映像には「1時間おきでいつでも帰れるのがメリット」「フェリーがずっと動くので、行き来が多くなるのでは」と期待を寄せる乗客の声が記録されていた。

かつての賑わいと衰退の波

当時は車両甲板が深夜でも車で埋まり、客室も多くの乗客でにぎわっていた。鹿児島市と合併する前の桜島町の広報誌には「『人口増』の糸口開く」「Uターンに期待」という希望に満ちた見出しが躍っていた。

37年間フェリーの船長を務め、現在は引退して桜島で暮らす谷口和矢さん(71)は当時を振り返る。「その当時はみんな生き生きして乗船していた。(桜島への)帰りは、おなかがすいてやぶ金(船内でうどんを提供する業者)のうどんを食べるのが日課のようだった」

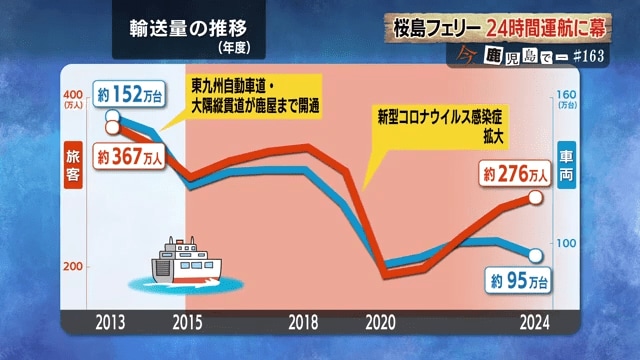

しかし、2014年度に東九州自動車道が鹿屋市まで開通すると、旅客・車両ともに輸送量が急降下。さらにコロナ禍が追い打ちをかけた。その後、輸送量は回復傾向にあるものの、燃料高騰なども影響し、桜島フェリーは2015年度以降赤字が続いている。鹿児島市船舶局の堀田竜也次長は「島民の生活の足を奪うことになるので、我々としては苦渋の選択だった」と語るように、鹿児島市は午前0時から3時台までの深夜便の停止を決断した。

様々な反応と新たな船出

深夜便の停止に対する桜島住民の反応は様々だ。「非常に残念です。深夜に出たことがあり、だいぶ助かった」と語る男性(75)がいる一方、「当然のことでしょう。もっと早くすべきだった」と語るのはタクシー運転手(74)。76歳のブドウ栽培農家は「フェリーが止まるということは遮断されたような気持ちになる。夜中が」と寂しさを表現した。

運航終了前の深夜便には、桜島でイカ釣りを楽しんだ熊本の男性や、大隅方面のコンビニへ向かうトラックドライバー、飲み会帰りの桜島住民など、様々な利用者がいた。

大きな影響を受けるというのは、大隅半島の肝付町から鹿児島市の市場へ魚を運ぶ荒武一廣さん(74)。50年以上、フェリーを利用してきた荒武さんは、10月からは午前4時の便に切り替えるが、「(市場での)仕事の段取りや競争力が落ちる。大変だと思う。今までよりは」と1時間のロスに懸念を示す。

鹿児島市役所桜島支所の竹ノ下武宏支所長は「(桜島に)住んでいる人も一緒にこのフェリー事業はつくらないといけない。お互いにいい関係で、いい交通手段として残していきたい」と話す。

桜島フェリーは10月1日以降、急病人の搬送などに備え、深夜、桜島港に船員を乗せたフェリーが待機する。時代の変化という向かい風を受けながらも、桜島フェリーは様々な人々の思いを載せて、新たな時代を進んでいく。

(動画で見る:「桜島フェリー」深夜便が終了 燃料高騰、利用者減少で赤字続く中、決断)