戦後80年を迎え、戦争の体験を語ることができる世代が少なくなる中、99歳になる鹿児島の女性が、日記に当時の生々しい記憶を刻んでいた。終戦2カ月前、街が一夜にして焼け野原となった鹿児島大空襲で彼女が体験した恐怖と悲しみ、そして戦後も続ける日記には「戦争」と「平和」の重みが詰まっていた。

戦争の記憶を日記に刻み続けた吉峯睦子さん

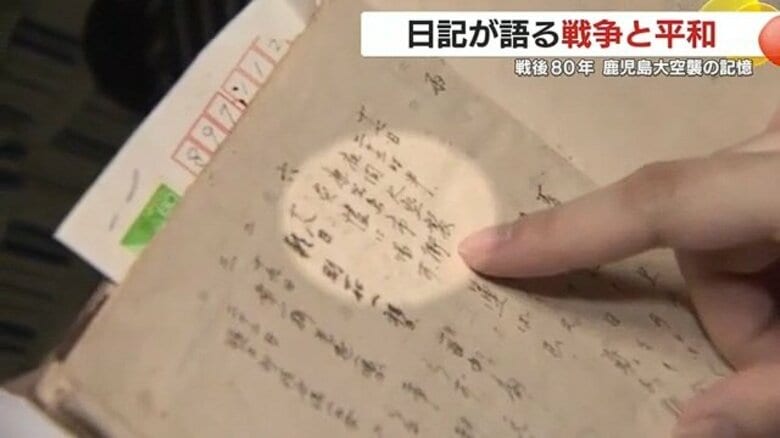

かつて特攻隊の飛行場があった鹿児島・南さつま市。この地で暮らす吉峯睦子さんは大正15年(1926年)鹿児島市生まれの99歳。16歳の時に太平洋戦争が始まり、その日々を日記に綴り続けてきた。

鹿児島第二高等女学校(現在の県立甲南高校)に在学していた睦子さん。「♪お国のために戦った兵隊さんのおかげです」と歌いながら学校に通っていたというが、戦争が始まると、勉強する時間は減り、卒業前の1年間は軍事工場で働いていたという。

鹿児島大空襲 - 一夜にして変わり果てた街

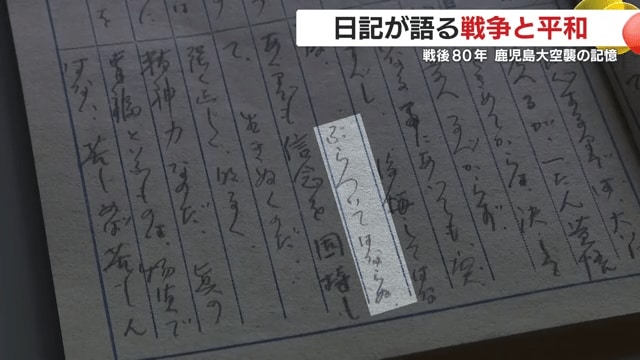

“どんなことでも元気と意気と根気ですべてを捧げる” “ふらついてはならぬ” 戦時中の睦子さんの日記には、こんな文章が毎日克明に記されている。

しかし、昭和20年(1945年)6月17日の日記だけはわずか数行だった。

“十七日 夜間大空襲 鹿児島市街 灰じんに帰す(跡形もなく燃え尽きる)”

多くの人が寝静まったこの日の午後11時5分、アメリカ軍の焼夷弾が次々と鹿児島市内に投下され、街を焼き尽くした。当時、鹿児島港近くに暮らしていた睦子さん、今も鮮明にあの日ことを覚えている。

「サイレンが鳴らないうちに普通の昼よりもパーっと明るくなった。『あれ、何だろう?』と思ったらB29の爆音。ちょっと振り返ったら山形屋の窓からボンボン赤い紅蓮(ぐれん)の炎が出ていた」

山形屋とは鹿児島市の老舗百貨店。現在も当時と同じ場所で営業を続けている。防空壕に逃げ込んだ睦子さんだが、自分の部屋が燃え上がるのを見て、火を消そうと戻ったという。

「私の離れがポッポッと明るくなっている。『自分の家から火を出したら非国民』だと徹底していたので、座布団で一生懸命消したがかなうものではなく、ぼーっと(火が)出てきて。『お母さん』と思っても声が出ない、煙がひどくて。出口も分からない。私はここで倒れて死ぬ、息が苦しいという時に主人が探しに来た」

火に囲まれ、意識を失いそうになった睦子さん。この日について、彼女はこう日記に綴っていた。“薩摩の先祖の地と汗を注ぎ築きし 歴史の国鹿児島も一夜にして変わり果てたり”

この空襲で、2316人の命が失われた。

語り継がれるべき戦争の記憶

約2カ月後の8月15日、戦争は終わった。

「本当に戦争が済んだことが信じられなかった」という睦子さん、戦争が終わってからも変わらず日記を書き続けている。令和になってからは新型コロナに関する記述も。こんな文章があった。

“今日も精一杯 悔いのない一日でした”

「日記だけは書いて、きょうも済んだ、その代わり一日あの世も近くなった。『きょうも無駄にせずありがとうございました』という毎日でないともったいないと思う」。戦争の記憶について彼女はこう語る。「(戦争のことは)若いうちに聞かないと本当にわからなくなるから。正しいことを教えないと」

睦子さんが鹿児島大空襲の時に綴ったページをよく見ると、次のページにめり込むほどの筆圧で書かれており、当時の強い思いが今も宿っているかのようだ。

戦後80年。必死の思いで残された記憶を大切に語り継いでいくことが、次の世代を生きる人たちの使命ではないか。睦子さんの日記には「戦争」と「平和」の意味と重さが綴られている。

(動画で見る:「変わり果てたり」鹿児島大空襲の記憶 99歳の女性の日記)